障害年金とは、「病気やケガによって日常生活や就労に支障がある方が受け取れる年金」です。

一定の要件を満たせば誰でも受給できる年金なのですが、制度が複雑なことにより「本当は受給できるのに年金を貰えていない」という方が沢山いらっしゃいます。

この記事に辿りつかれた方も、きっと以下のようなことでお悩みではないでしょうか?

- 障害年金ってなに?

- どのように申請すればいいの?

- いくら位もらえるの?

- 自分が受給対象かわからない

- 不支給になったらどうしよう

この記事では、累計15,000件以上の障害年金の相談に乗ってきた社会保険労務士が『障害年金の基礎知識』についてわかりやすく解説いたします。

この記事をみれば、難しく複雑に捉えられがちな障害年金がシンプルに理解できるようになり、無駄な時間やお金をかけずに最速最短で障害年金を申請することができるようになるはずです。

動画でもご覧いただけます

また、少しでも障害年金の申請を検討されている方の力になりたいと思い、『豪華5大特典』を公式LINEでプレゼントしています。

これから申請をしようとしている方は、ぜひ参考にしてください!

🎁公式LINEに登録で豪華5大特典をプレゼント‼

・いつでもサクッと読み返せる障害年金完全理解Book

・アニメで解説!障害年金受給事例集6選

・障害年金よくある質問・完全回答テンプレート26選

・障害年金受給の3つの要件完全解説動画

・YouTube動画・審査結果が届く前の心構え

↓公式LINEへのご登録はこちらをクリックしてください↓

目次

1.障害年金ってなに?

年金というと、多くの人々が65歳から受け取る老齢年金を思い浮かべるのではないかと思います。

今回、解説する障害年金も、国の行う年金の1つです。

年金には大きくわけて3つの種類があります。

老齢年金が65歳という年齢をきっかけ支給されるのに対して、病気や怪我によって、日常生活に一定以上の制限がある場合に支給されるのが障害年金です。

障害年金は、20歳から65歳になるまでの「現役世代」の方が受け取ることができる制度です。

2.対象となる病気

障害年金は基本的に、ほとんどの病気やケガが対象となります。

眼や聴覚、肢体不自由などの外部障害のほか、うつ病や知的障害といった精神疾患、呼吸器、心疾患、糖尿病、癌などの内部障害も全て対象です。

重要なのは病名ではなく、その傷病により日常生活や仕事にどの程度の支障があるかがポイントです。

しかし、一部の傷病については、原則として障害年金の対象外とされています。

対象外とされている傷病は、以下のとおりです。

原則、対象外とされている傷病

- 神経症:パニック障害、強迫性障害、不安障害、解離性障害、適応障害、PTSDなど

- 人格障害:境界性パーソナリティー障害、反社会性パーソナリティ障害など

💡ただし、神経症や人格障害の場合であっても、統合失調やうつ病のなどの精神障害の症状を併発している場合は、障害年金の対象となります。

3.障害年金がもらえる年齢

障害年金がもらえるのは、原則として、20歳から老齢年金がもらえる65歳になるまでの方です。

20歳の誕生日前日から申請が可能となり、原則、65歳の誕生日の前日までに申請する必要があります。

しかし、一定の要件を満たせば、65歳以降に障害年金の申請できるケースがあります。

4.障害年金は3種類

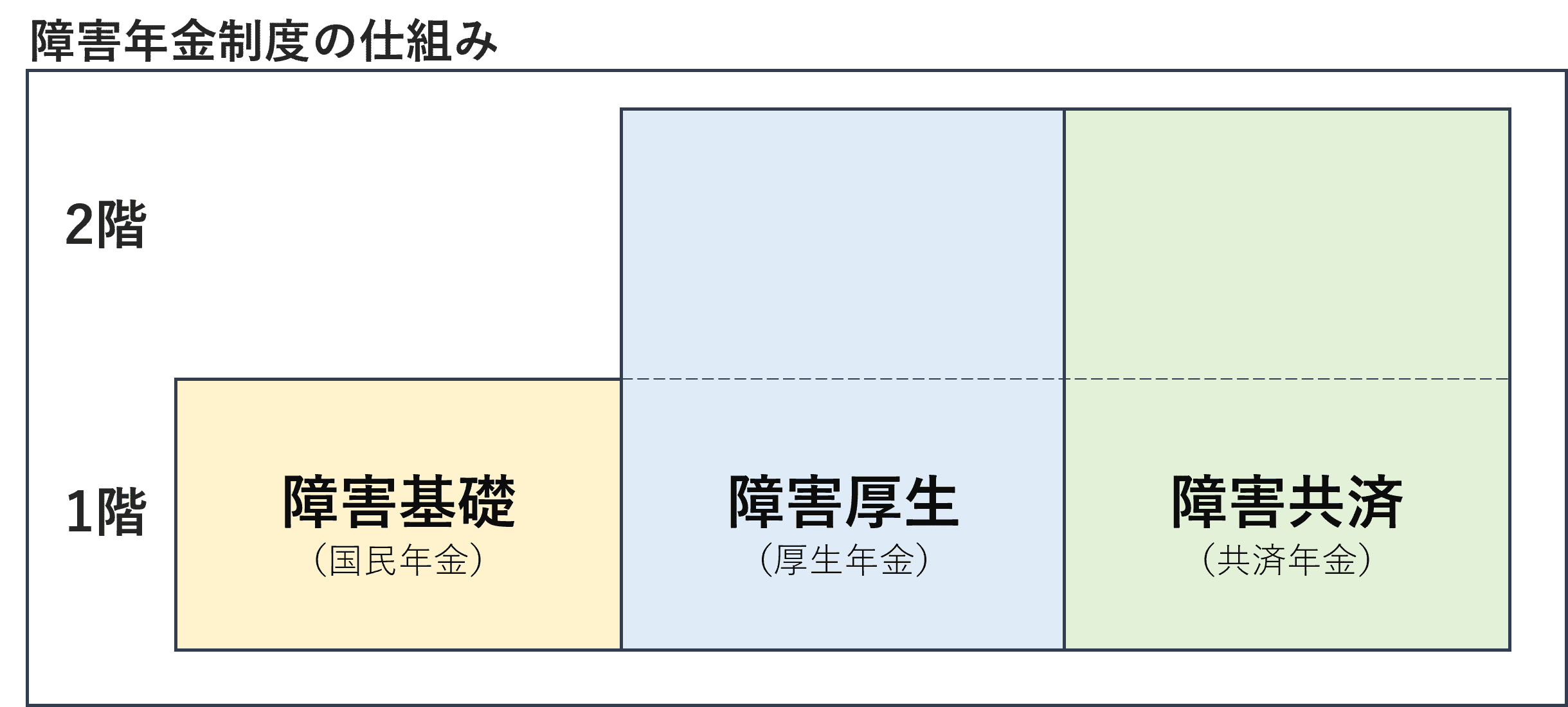

障害年金には、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類があります。

障害年金制度の仕組みは2階建て構造となっており、1階部分には「障害基礎年金」、2階部分には「障害厚生年金・障害共済年金」があります。

2階部分の障害厚生年金・障害共済年金を申請する場合は、同時に1階部分の障害基礎年金も申請する形となります。

3種類のうち、どちらの障害年金を受給できるのかは、申請する傷病の初診日に加入していた年金で決まります。

➊ 障害基礎年金の対象となる人

障害基礎年金の対象となるのは、初診日の時点で、国民年金または年金未加入の方です。

主な対象者は、次のとおりです。

- 第1号被保険者:自営業者、フリーランス、学生、無職の方など

- 第3号被保険者:第2号被保険者の扶養となっている配偶者

- 年金未加入者:初診日が20歳よりも前のため年金未加入だった方

➋ 障害厚生年金の対象となる人

『障害厚生年金』の対象となるのは、初診日の時点で、厚生年金に加入していた方です。

主な対象者は、次のとおりです。

- 第2号被保険者:会社員、会社役員など

➌ 障害共済年金の対象となる人

『障害共済年金』の対象となるのは、初診日時点で共済年金に加入していた方です。

主な対象者は、次のとおりです。

- 第2号被保険者:地方公務員、国家公務員、私立学校の職員

共済年金は平成27年10月1日により、厚生年金に統一されました。(年金制度一元化)そのため一元化以降に初診日がある場合は、障害厚生年金を申請することになります。なお、平成27年9月30日以前に初診日がある方は、これまでどおり、各共済年金組合に申請します。(参照:日本年金機構)

5.請求方法の種類

障害年金の請求方法には、次の4種類があります。

- 本来請求(障害認定日請求)

- 遡及請求

- 事後重症請求

- はじめて1級または2級

どの方法とするかは、請求する時期や状況に応じて選択していきます。

それぞれの請求方法が具体的にどのようなものなのかを以下で解説します。

➊ 本来請求(障害認定日請求)

本来請求とは、障害認定日から1年以内に請求をする方法です。

障害年金の基本的な請求方法は、この本来請求となります。

用意する診断書は、障害認定日から3か月以内の症状を記載したもの1枚です。

認定されると、障害認定日の翌月分の年金から支給されます。

初診日が20歳以前の場合は、障害認定日から前後3か月以内の現症を記載した診断書1枚が必要となります。

➋ 遡及請求(そきゅう)

遡及請求とは、簡単に言うとと過去にさかのぼって請求する方法です。

障害認定日に障害等級に該当していたけれど、何らかの事情により本来請求ができなかった場合や請求をし忘れた場合に行う請求方法となります。

用意する診断書は、原則2枚必要となります。

- 過去の診断書1枚:障害認定日から3か月以内の状態を記載

- 現在の診断書1枚:請求日以前3か月以内の状態を記載

※20歳以前に初診日がある場合は、障害認定日から前後3か月以内

認定されると、障害認定日の翌月分の年金から支給されます。

➌ 事後重症請求

事後重症請求とは、障害認定日の時点では障害等級に該当しなかったけれど、その後に症状が悪化した場合に請求方法です。

遡及請求をしたかったけれど、訳ありで障害認定日の診断書が取得出来なかったケースなども、この請求方法となります。

用意する診断書は、請求日以前3か月以内の診断書1枚です。

認定されると、請求日の翌月分の年金から支給されます。

事後重症請求は65歳になる前までに行う必要があります。

65歳以降は老齢年金が優先され、障害年金は請求することができなくなります。

➍ はじめて1級または2級

はじめて1級または2級とは、3級以下の障害状態にある方がその後に別の障害を併発した場合に、前後の障害を併せることで1級または2級に該当するときに行う請求方法です。

前から発症していた障害を「前発傷病」、あとから発生した傷病を「基準傷病」といいます。

初診日や保険料納付要件などは、この「基準傷病」で判断されます。

前発傷病では納付要件を満たなかったり、初診日が証明できなかったりなどして障害年金を諦めていた方でも、基準傷病で要件を満たしていれば請求できるようになります。

用意する診断書は、前発傷病と基準傷病のそれぞれ1枚ずつ、合計2枚が必要です。

いずれとも請求日以前3か月以内の状態を記載しします。

- 前発傷病:請求日以前3か月以内の状態を記載

- 基準傷病:請求日以前3か月以内の状態を記載

6・障害等級

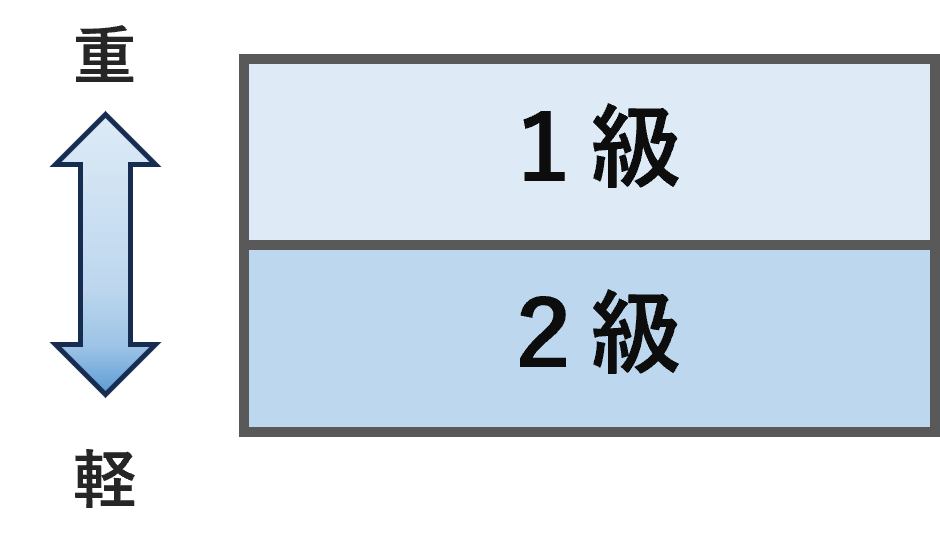

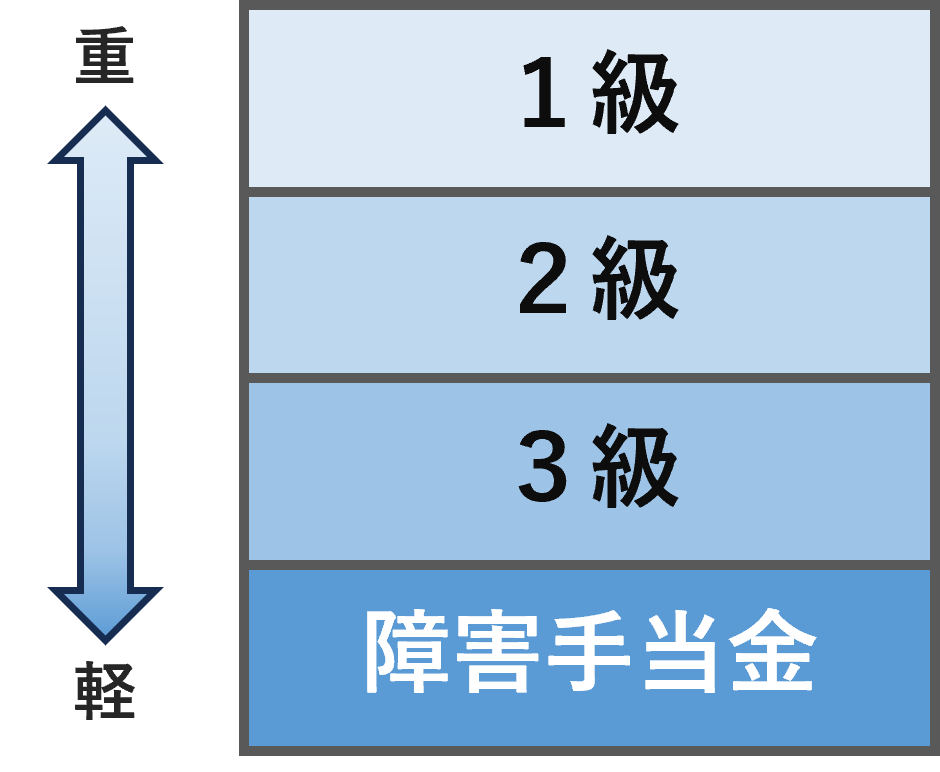

障害年金の等級は4段階にわかれています。

障害の状態が重たい順に1級~3級と、更に軽度の障害が残った場合の障害手当金という一時金があります。

受給できる等級は障害年金の種類によって違うため、それぞれの種類ごとに何級まで受給できるのか以下で解説します。

➊ 障害基礎年金の等級

障害基礎年金の障害等級は、1級、2級のいずれかのみです。

3級以下となった場合は、非該当となります。

➋ 障害厚生年金・障害共済年金の等級

障害厚生年金、障害共済年金の障害等級には、1級~3級と障害手当金があります。

障害手当金は、病気や怪我が初診日から5年以内に治り、3級よりやや軽い程度の障害が残ったときに支給される一時金となります。

障害年金では、ある一定の状態で症状が固定されることを「治った」とします。

一般的な「完治」とは異なりますので、ご注意ください。

7.障害年金の年金額

これから申請しようとしている方にとって、一番気になるのが障害年金の年金額ではないでしょうか。じつは障害年金の受給額はずっと同じではなく、物価などの変動に応じて1年に一度、年金額の見直しが行われます。

本記事では令和5年度(2023年度)の年金額を解説してきます。

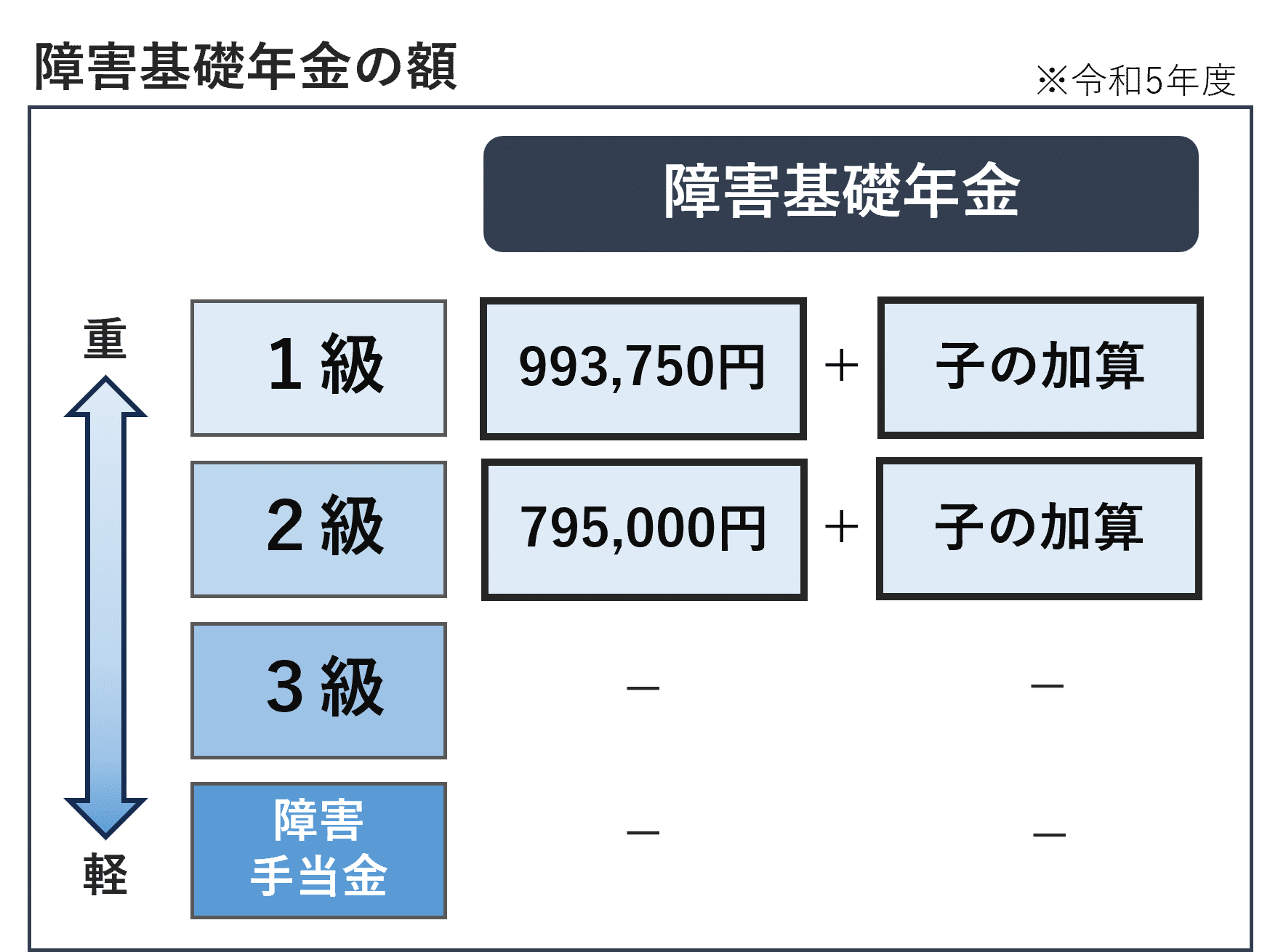

➊ 障害基礎年金の金額

障害基礎年金の年金額は、等級ごとに一律で決まっています。

障害基礎年金には3級と障害手当金がありませんのでご注意ください。

子の加算額

障害基礎年金1級、2級に該当すると、対象となるお子様がいる場合には子の加算が付きます。

加算額は2人目までの3人目以降で金額が異なります。

なお、子の前年の所得が850万円以上(平成6年11月8日までは600万円以上)の場合は、加給年金は支給停止となります。

・18歳になった後の最初の3月31日までの子ども(高校卒業時まで)

・20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子ども

(参照:日本年金機構)

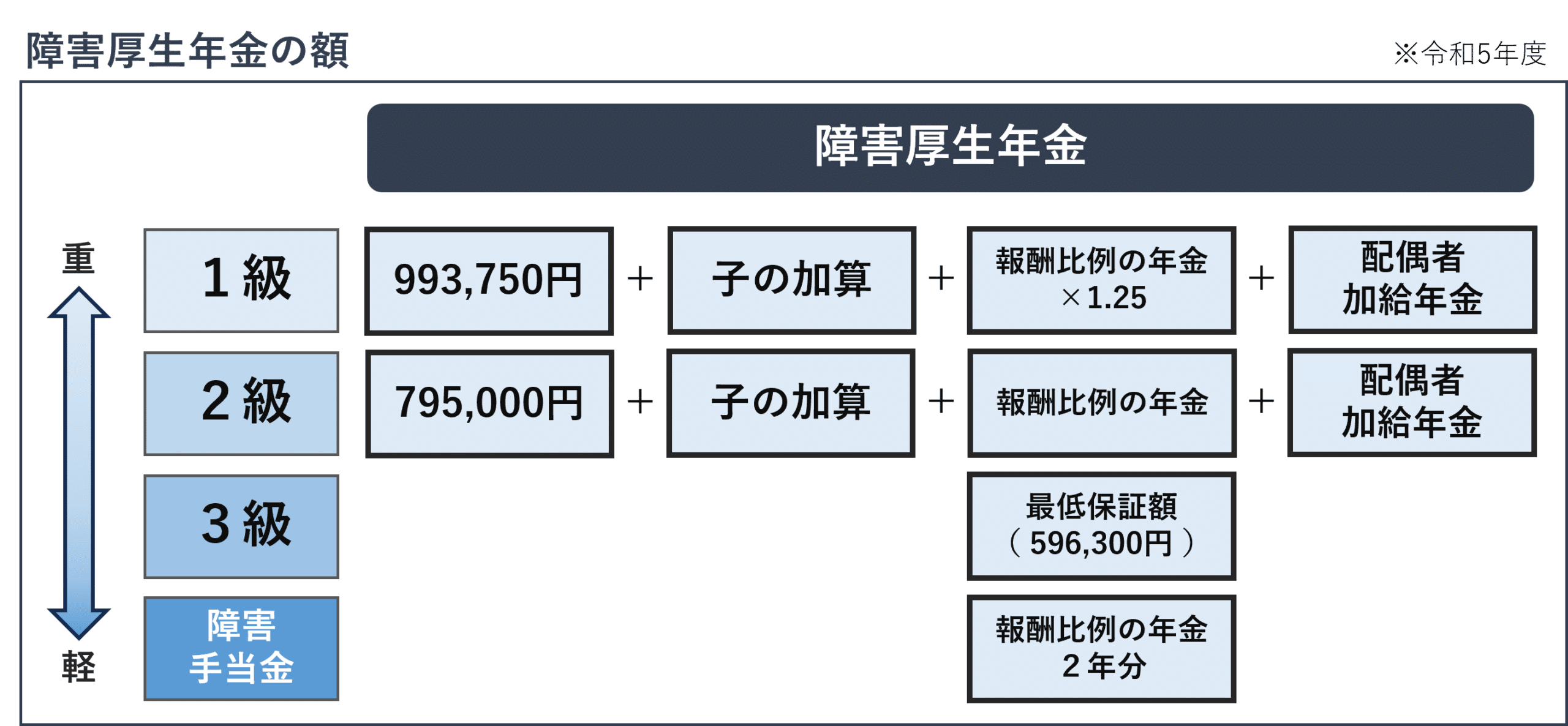

➋ 障害厚生年金・障害共済年金の金額

障害厚生年金・障害共済年金の年金額は、これまでの年金加入月数や支払ってきた保険料などによって人それぞれ異なります。

しかし、若い方など加入期間が短い方は受け取れる年金額が少なくなってしまうことから、3級には最低保証額が設けられています。

配偶者の加給年金額

障害厚生年金・障害共済年金の1級、2級に該当すると、対象となる配偶者がいる場合は加給年金がプラスされます。

なお、3級と障害手当金には加給年金は付きませんのでご注意ください。

・65歳未満であること(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限なし)

・公的年金を受給していないこと

なお、配偶者の前年の所得が850万円以上(平成6年11月8日までは600万円以上)の場合は、加給年金は支給停止となります。

8・受給するための3つの要件

障害年金を受けるには、加入要件、保険料納付要件、障害状態要件の3つの受給要件を満たさなければ受給できません。

どれも大切な要件なので、しっかり理解しておきましょう。

➊ 加入要件

制度加入要件とは、初診日の時点で年金制度に加入していることです。

国民年金や厚生年金、共済年金などの制度に加入している期間中に

初診日のある傷病が障害年金の対象となります。

・20歳より前に初診日がある方

・60歳以上65歳未満で国内に居住している期間に初診日がある方

➋ 保険料納付要件

保険料納付要件とは、初診日よりも前に一定期間、年金保険料を納めていることです。

つまり、障害年金が欲しければ、事前にある程度の年金を納めていなければならないってことですね。

原則、初診日の前日までに、以下の2つのいずれかに該当している必要があります。

初診月の前々月以前、1年間に未納が無いこと(直近1年要件)

初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの直近1年間がすべて納付済み、免除、納付猶予のいずれかであれば納付要件を満たします。

まず直近1年要件を確認して、満たさない場合に3分の2要件を確認します。

初診月の前々月以前、全体の2/3以上を納付していること(3分の2要件)

国民年金の加入義務が生じる20歳から初診日の前々月までの期間において、全体の2/3以上が納付済み、免除、納付猶予のいずれかであれば、納付要件を満たします。

➌ 障害程度要件

障害程度要件とは、障害認定日における障害の状態が、国が定める「障害認定基準」に該当していることです。

原則、初診日から1年6カ月を経過した日を障害認定日といいます。

ただし一部の病気やケガについては、1年6ヶ月を待たずに障害と認められるケースがあり、これを「認定日特例」といいます。

9.等級の目安

障害認定基準は、傷病や障害の種類ごとに細かく決まっていますが、本記事では『各等級の基本となる障害の程度』について解説していきます。

障害認定基準では「基本となる障害の程度」を以下のように定めています。

1級

他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの2級

必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの3級

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの障害手当金

「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの(参照:日本年金機構)

10.手続きスタートから支給開始までの流れ

障害年金の手続き開始から初回の入金までには、3つのステップがあります。

期間は人によって異なりますが、平均は以下のとおりです。

- 準備期間:2~3ヶ月

- 審査期間:2~3ヶ月

- 入金待ち:1~2ヶ月

申請準備に時間がかかったり、審査が遅延することもあるため、より期間がかかってしまうこともあります。最低でも約5~8ヶ月程度かかると思っておきましょう。

11.申請手続き7つのステップ

障害年金の手続きは、基本的にオーダーメイドです。

初診日が証明できるかどうか、請求方法などによって人それぞれ違ってきます。

もっとも基本的な申請手続きは、次の7つのステップで行います。

事前に予約したうえ、申請書類を取得します。

初診病院から転院している場合は、受診状況等証明書が必要です。

初診日のある病院に書類の作成依頼をしましょう。

初診日が確定したら、保険料納付要件を確認します。

取得した受診状況等証明書を持って年金事務所で確認してもらいます。

請求方法に応じた枚数の診断書を取得します。

診断書の作成依頼の際は、受診状況等証明書コピーがあるとスムーズです。

発病から現在までの経過を時系列に記入していきます。

取得した医証と矛盾がないように気を付けてください。

その他の申請書類などを記入していきます。

障がい者手帳のコピーや通帳のコピーなどの添付書類も忘れないように注意。

また請求方法や家族構成によっては各種の証明書が必要となります。

申請書類がすべてそろったら、年金事務所で提出を行います。

提出前に申請書類のコピーを取っておくようにしましょう。

12.申請にかかる費用

障害年金の申請には、必ず諸経費が必要となります。

申請にかかる費用の中でもとくに大きいのが、病院で作成してもらう受診状況等証明書と診断書で、これらの書類は病院によって価格が異なります。

その他にもコピー代や必要に応じて住民票・戸籍謄本代がかかります。

申請にかかる平均的な諸費用は以下のとおりです。

- 受診状況等証明書:3,000~5,000円

- 診断書:5,000円~1万円(枚数分)

- コピー代:50~100円

- 住民票:300円

- 戸籍謄本:450円

遡及請求をしたり、複数の病気を合わせて請求するような複雑な場合など、請求方法によってはもっと費用がかかることもありますが、一般的な申請にかかる諸費用としては、合計で15,000円〜20,000円程度と考えておきましょう。

13.審査の流れ

障害年金の審査は、全て日本年金機構障害年金センターで行われています。

審査のプロセスは以下とおりです。

- 受付・点検:主に形式的な内容を確認

- 認定診査:認定医などにより初診日や障害等級などを決定

- 裁定審査:認定後の障害年金支給に必要な要件などを確認

審査期間はおおよそ3か月程度です。

3か月以上かかる場合には、「審査遅延のお知らせ」が届きますが、審査が遅れたからといって不支給となる訳ではありません。

審査状況は、日本年金機構障害年金センターの専用ダイヤルから確認できます。

ただし認定結果が教えてもらえるわけではないのでご注意ください。

14.結果はどんな風に届くの?

結果通知は、認定・不支給のいずれともご自宅へ封書で届くことになります。

- 支給決定:「年金証書」という硬めの紙が届く

- 不支給:「不支給通知」が届く

ちなみに、事後重症請求と遡及請求を合わせて行った場合は、年金証書と不支給通知が同時に届き、「認定?不支給?どっちなの?」と混乱される方もいます。

この場合は、遡及請求は認められなかったけれど、事後重症請求は認定され今後の年金については支給するという意味です。

障害基礎年金については、これまで各都道府県に設置された事務センターで審査業務が行われてしました。しかし都道府県によって認定率に大きな差があり、たびたび問題となっていたことを受け、平成28年10月から平成29年4月かけて段階的に、審査業務を障害年金センターに集約することなりました。

(参照:日本年金機構)

15.障害年金はいつまで貰える?

障害年金の認定には、次の2種類があります。

- 更新が必要な「有期認定」

- 更新が不要な「永久認定」

肢体切断のような障害状態が変わらない場合は永久認定となる可能性がありますが、ほとんどは有期認定となります。

有期認定になると、病気の種類や障害の程度、これまで病歴などを元にして、1~5年の間で次回更新のタイミングが決められ、それまでの間は障害年金の支給が続きます。

永久認定や更新が続いた場合は、原則、老齢年金が支給される65歳になると障害年金と老齢年金のいずれか1つを選択することになります。

これは受給者にとって有利な方を選択することができるため、年金事務所などで相談しながら決めていくことになります。

公的年金では、1人1年金が原則です。

そのため支給事由(障害・老齢・遺族)が異なる2つ以上の年金を受け取れるようになったときは、その中から1つ選択することなり、他の年金は支給停止となります。

(参照:日本年金機構)

16.障害年金の支給日

障害年金を含む公的年金は、原則、偶数月の15日に希望した口座へ振り込まれます。

もし15日が土日祝日にあたる場合は、直前の金融機関の営業日が振込日になります。

支給額は、前々月分と前月分の2か月分がまとめて支払われます。

ただし、初回の入金だけは少し特殊で、決定のタイミングによっては奇数月に振り込まれることもあります。

17.不支給になったときはどうしたらいいの?

障害年金を申請した結果、想定よりも低い等級となったり、不支給となることがあります。

このように結果に納得できない際にできることは主に次の3つです。

- 再請求

- 不服申立て

- 再請求と不服申立てを同時に進める

それぞれどのような方法なのか詳しく解説します。

➊ 再請求

これはいちから書類を集めてもう一度申請をする方法です。

ただし、同じ傷病で申請する場合は、前回より障害状態が悪化したという診断書が必要です。

➋ 不服申立て

これは「結果に納得が出来ないから、また審査してほしい」と申し立てる方法です。

不服申し立ては、審査請求→再審査請求の順に、2回まで行うことが可能です。

ただし審査請求・再審査請求ともに、主張が認められることは難しく時間も労力もかかってしまうため、できれば最初の申請で認められるようにしたいですね。

またそれぞれ申請には期限があるため注意が必要です。

➌ 再請求・不服申立てを同時に進める

再請求と不服申立ては同時を進めることが可能です。

不服申立てには申請準備に約3か月、審査に約5~7か月ほどかかります。

結果がわかるまでに時間がかかるため、その間に障害状態が悪化した場合は、同時に再請求を行うことができます。

不支給になったときの注意点

これら3つの選択肢の中からどの方法を選ぶかは、初回の申請内容を踏まえてしっかりと検討し、計画的に進めていくようにしましょう。

もしご自身で判断することが難しい場合は、当事務所へご相談ください。

まとめ

今回は障害の基礎知識をご紹介しました。

障害年金は他の公的な手続きと比べると提出する書類が多く制度も複雑です。

せっかく制度を知ってもよくわからないという理由で、本来障害年金を受給できる方が請求できずに貰えないままとなっている方も多くいらっしゃいます。

しかし、障害年金の金額は最低でも月額5万円以上と決して小さな金額ではなく、受給することで経済的な不安が軽減され安心して療養に専念できます。

たしかに障害年金の申請には大変なこともありますが、ぜひ皆さまには初めの一歩を踏み出していただきたいと感じています。

本記事をご覧いただき、これまで感じていたお悩みを少しでも解消され、申請に取り組むきっかけとなれたら嬉しいです。

また、本記事の冒頭でご紹介した5大特典プレゼントは、公式LINEから受け取れます!

公式LINEでは、無料の個別相談もできますので、ぜひご登録ください!