「障害年金をもらえない人はどんな人ですか?」というご質問を頂くことがあります。

一言で言いますと「受給要件を満たしていない人」です。

ただ、要件には例外もあるため「要件を満たしていないと勘違いして障害年金をもらっていない人」もいらっしゃいます。

また、「要件を満たしていることをうまく伝えられなくて障害年金をもらえない人」もいらっしゃいます。

どのような人が障害年金をもらえるのか、もらえないのか、もらえるのにもらっていないのかを分かりやすくご説明したいと思います。

目次

障害年金とは

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。(日本年金機構HP:「障害年金」より)

障害年金を受給するための要件

障害年金を受給するためには以下の条件を満たす必要があります。(日本年金機構ホームページ:障害基礎年金の受給要件)

初診日要件

障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。

- 国民年金加入期間

- 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間

保険料納付要件

初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。

ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

障害状態要件

障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。

障害年金の受給可否は、症状の重症度だけでなく、日常生活や就労への支障度を総合的に判断されます。

症状が比較的軽度であっても、日常生活や就労に著しい制限がある場合は、障害年金を受給できる可能性があります。

以下は、統合失調症で障害年金を受給できるかの目安です。

- 1級:著しい日常生活の制限があり、常時介護を必要とする

- 2級:日常生活に著しい制限があり、介護が必要

- 3級:日常生活に制限があり、介護が必要な場合がある

障害年金がもらえない人

障害年金をもらえない人は「障害年金を受給する要件を満たしていない人」です。

障害年金を受給するためには、先程ご紹介した「障害年金を受給するための要件」を満たす必要があります。

どのような人が「障害年金をもらえない人」になるのかを見てみましょう。

(1)障害の程度が基準に達していない人

障害年金は、身体又は精神に、障害認定基準で定める程度の障害の状態があり、かつ、その状態が長期にわたって存在する場合に支給されるものです。

障害認定基準はそれぞれの傷病ごとに細かく定められています。(【令和4年4月1日改正版】国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(全体版))

障害の程度が基準に達していない場合は障害年金を受給することはできません。

後ほど「障害年金を受給できるけれど不支給になった人」のところで詳しくご説明しますが、実際には障害の程度が基準を満たしているけれど、それをうまく表現できずに障害年金がもらえていない人もいらっしゃいます。

「本当に障害の程度が基準を満たしていない」のか、又は「障害の程度は基準を満たしているのに正確に説明できていない」のか、「障害の程度は基準を満たしているのに満たしていないと勘違いしている」のかを見極めることが重要になります。

(更新での支給停止の割合は『障害年金の更新で落ちる確率はどれくらい?』で詳しくご説明しています)

(2)「20歳前傷病」で年収が一定以上ある人

20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、年金の加入を要件としていないことから、年金の支給に関して制限や調整があります。

前年の所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となります。

前年の所得額が3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。

扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円加算されます。

(対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円が加算され、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)であるときは1人につき63万円が加算されます)

(3)保険料納付要件を満たしていない人

保険料納付要件を満たす人とは、以下のいずれかの条件を満たしている人です。

- 初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの直近1年間がすべて納付済み、免除、納付猶予のいずれかである人。

- 国民年金の加入義務が生じる20歳から初診日の前々月までの期間において、全体の2/3以上が納付済み、免除、納付猶予のいずれかである人。

このいずれも満たしていない場合は障害年金をもらうことはできません。

【例外】20歳前傷病の人

20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、年金の加入を要件としていません。

初診日が20歳前の人は、保険料納付要件に関しては国民年金に加入していた人と同じ扱いになります。

(4)20歳未満の人

障害基礎年金は20歳未満の人は受給することができません。

【例外】10代で厚生年金に加入していた人

中学卒業後や高校卒業後など20歳未満の時に働き始めて厚生年金に加入されていた人で、20歳未満の時に病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合には障害年金が支給される可能性があります。

(5)神経症の人

障害認定基準には以下のように神経症は障害年金の認定の対象外とされています。

神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則 として、認定の対象とならない。

【例外】他の疾患と併発している人

神経症は障害年金の認定の対象外ですが、神経症と別の疾患と併発している人は障害年金をもらえる可能性があります。

当センターでも神経症と別の疾患を併発されている人の受給事例は以下のようにたくさんあります。

- 社交不安障害・自閉症スペクトラム障害|障害基礎年金2級

- 強迫性障害・うつ病|障害基礎年金2級

- 解離性障害・うつ病|障害基礎年金2級

- 適応障害・発達障害|障害厚生年金3級

- 不安神経症・うつ病|障害共済年金3級

- パニック障害・反復性うつ病性障害|障害基礎年金2級

- その他の神経症の申請事例

(6)初診日から1年6か月が経過していない人

障害年金を受給するためには、「障害認定日」における障害の状態が、国が定める障害認定基準に該当している必要があります。

「障害認定日」とは、初診日から1年6カ月を経過した日をいいます。

つまり、初診日から1年6カ月を経過した日の障害の状態が、国が定める障害認定基準に該当している必要がありますので、原則として、初診日から1年6カ月を経過した日より前に受給することはできません。

【例外】障害認定日の特例に該当する人

以下のような病気やケガについては、1年6ヶ月を待たずに障害と認められるケースがあり、これを「認定日特例」といいます。

- 人工透析をしている人(人工透析開始から3ヶ月を経過した日)

- 心臓ペースメーカー・人工弁を装着した人(装着した日)

- 人工関節・人工肛門・人工膀胱を造設した人(造設した日)

- 手足を切断した人(切断された日)

- 脳梗塞、脳出血(初診日から6ヶ月以上経過し、医師が症状固定と判断した日)

(7)65歳以上の人

障害年金がもらえるのは、原則として、65歳になるまでの方です。

原則として、65歳の誕生日の前々日までに申請する必要があります。

【例外】初診日が65歳前にある人

初診日が65歳前にあって、障害認定日(初診日から1年6か月後)に、障害の程度が一定の基準に達している場合は、遡って受給できる可能性があります。

障害年金をもらえるのにもらっていない人

障害年金をもらっていない人には、以下の5つのパターンがあります

- (1)要件を満たさずにもらえない人

- (2)要件は満たしているのに症状を正確に伝えらえれずもらえない人

- (3)要件は満たしているのに自分はもらえないと諦めている人

- (4)要件は満たしているのに障害年金を知らずに申請していない人

- (5)要件は満たしているけれど、障害年金は不要と思って申請していない人

5つのパターンのうち「絶対に障害年金がもらえない人」は(1)の「要件を満たさずにもらえない人」だけです。

(2)~(5)の4つのパターンの方は障害年金がもらえる可能性があります。

(2)は実際に障害年金をもらえるくらい症状が重いのに、申請の際に医師や書類にご自身の症状を正確に伝えきれずに不支給となったような人です。

(3)は「あなたは〇〇だから、障害年金はもらえませんよ」と人に言われて、障害年金の受給要件を満たしているのに諦めているような人です。

ご自身で申請して症状を伝えきれず不支給となったり、他の社労士事務所で受給は難しいと断られたりした人でも障害年金を受給できる可能性はあります。

当センターで申請をして受給が決まった事例をご紹介します。

【ケース1】症状を正確に医師に伝えられていなかった人

発達障害による多動、注意障害、遂行機能障害などによる日常生活への支障が大きい方だったのですが、傷病名がICD-10コードのF6に属する病名のみとなっており、障害年金の対象外とされた可能性がありました。

【ケース2】症状を申請書類に正確に伝えられていなかった人

診断書だけでは伝えられない病歴や、日常生活などについては「病歴就労状況等申立書」で補足説明をする必要があります。

特に働いている場合や一人暮らしをされている場合は、職場での特別な配慮や一人暮らししている上での他者からのサポートなどの状況を詳しく説明する必要があります。

【ケース3】障害年金をもらえないと諦めていた人

障害年金には、どのような症状の方が受給できるかの「認定基準」があります。

例えば、気管支喘息での障害年金の認定は、症状の程度、使用している薬剤、酸素療法の有無、検査所見、具体的な日常生活状況等を総合的に把握して認定するとされ、一部例示においては症状の程度、使用している薬剤の内容が主なポイントとされています。

平成27年3月31日 国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正について〔厚生年金保険法〕

障害年金の認定基準はあくまでも「例示」であり、必ずしも例示に挙げられている全ての条件を満たさなくても総合的な審査において認定される可能性があります。

以下の事例では、障害年金の認定基準に挙げられる例示されている薬の内容とは少し異なり、3級該当の条件として1種類足りない状況でしたが、3級が認定されました

【ケース4】障害年金上の認定基準が明確にされていない傷病の人

国内でも患者数が少なく非常に稀な疾患であり、さらに病型によって臨床症状も異なり、症状は多岐に渡るポンペ病の方でした。

障害年金上の認定基準が明確にされていない傷病でしたので、難病情報センターや医学会の発行する傷病ガイドライン等より傷病の特性に関する情報を集め、ご本人様の病状を当該傷病特性に照らし合わせ、審査時に考慮いただきたい事項と等級該当性について代理人申立てを作成しました。

【ケース5】働いているからもらえないと思っている人

「働いている人は障害年金がもらえない」と思われている方が多くいらっしゃいますが、働きながら障害年金を受給されている方はいらっしゃいます。

以下のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。

【ケース6】一人暮らしだからもらえないと思っている人

一人暮らしをされている人も「一人暮らしができるのであれば障害年金がもらえない」と思われている方が多くいらっしゃいますが、一人暮らしをしながら障害年金を受給されている方はいらっしゃいます。

以下のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。

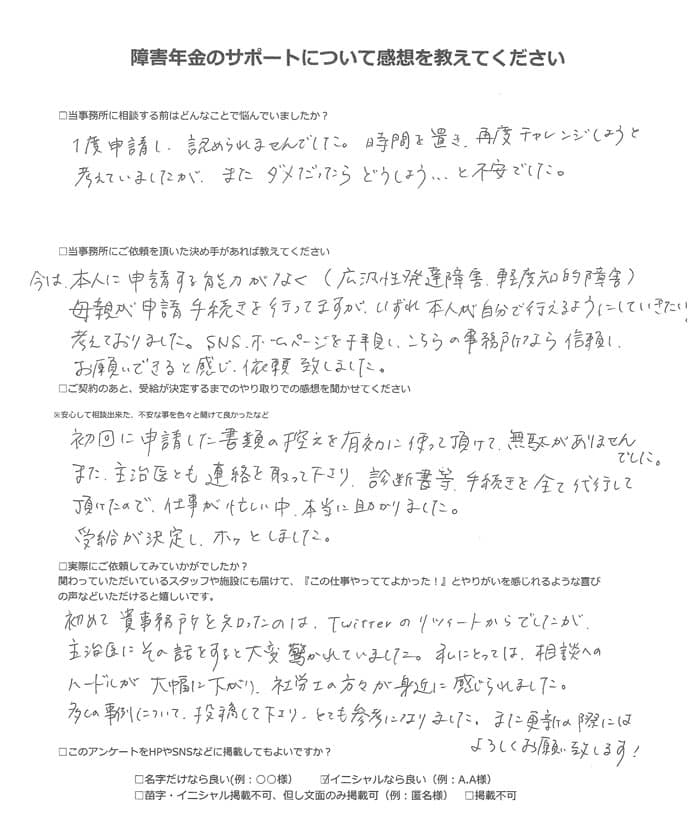

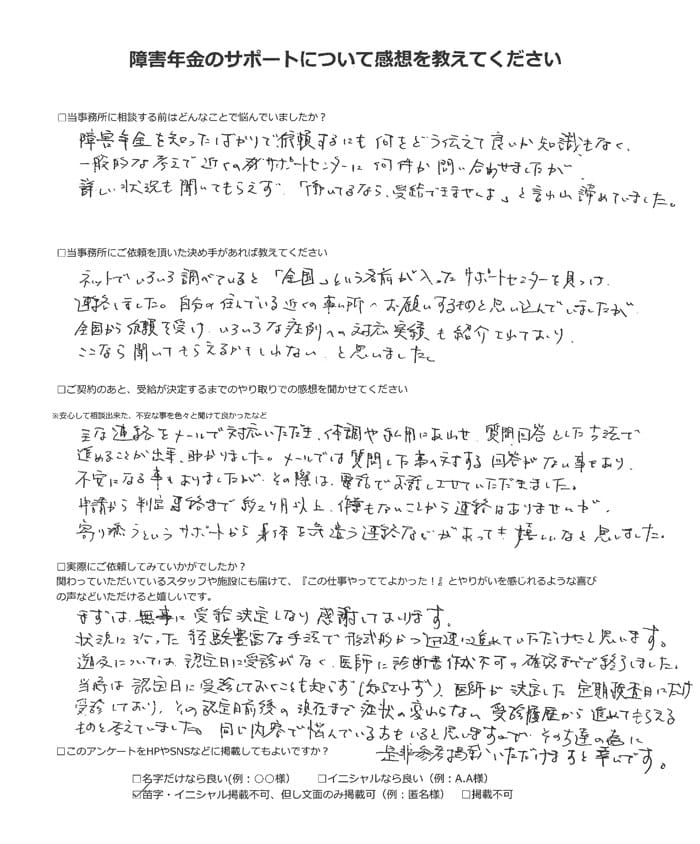

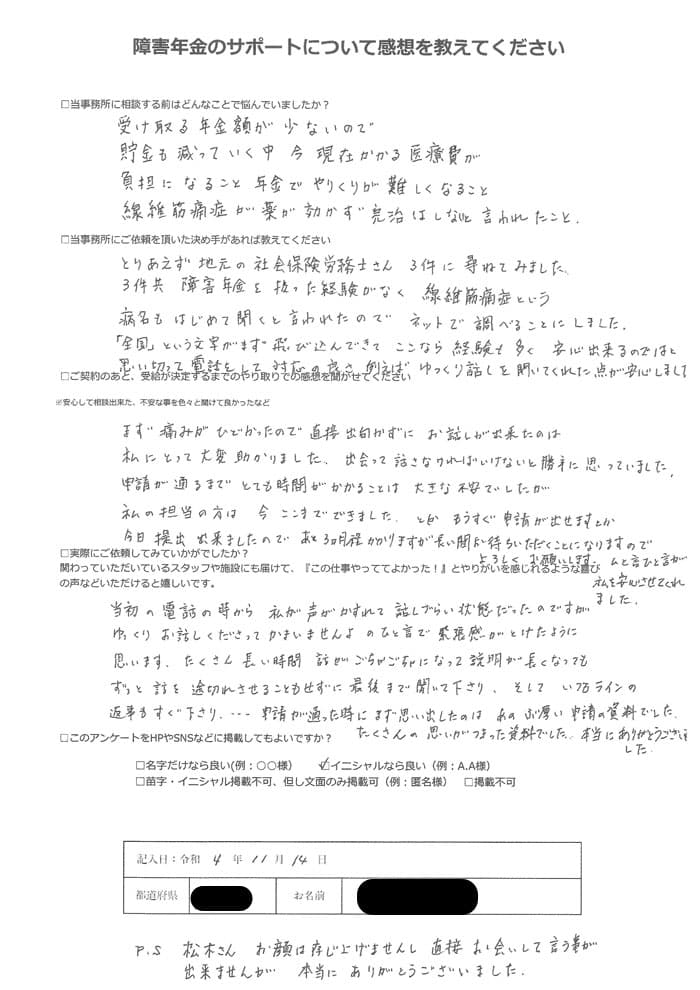

障害年金を諦めていたけれど受給できた方からのご感想

ご自身で申請をされて障害年金が不支給となって当センターで再申請をして受給となった方や他の事務所で受給が難しいと断られて当センターで申請して受給となった方からいただいた感想をご紹介します。

【ケース1】自分で申請して不支給となった方

病気やケガの症状を正確に伝えられなかったために、ご自身で申請して不支給になったという方はたくさんいらっしゃいます。

ご自身で申請されて不支給となったために当センターで改めて申請して受給となった方からいただいたご感想をご紹介します。

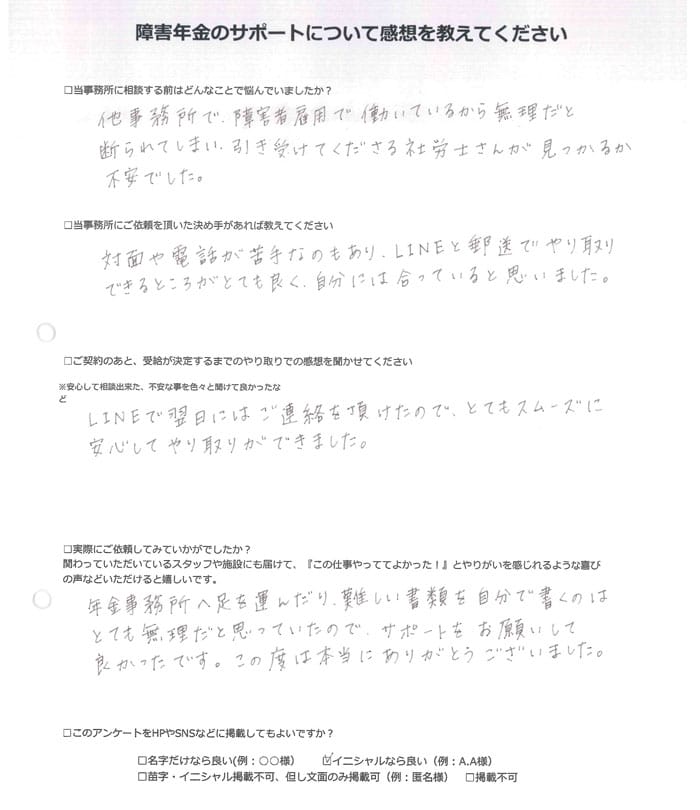

【ケース2】他の社労士事務所で断られた方

働いていたり、一人暮らしをされていたり、珍しい病気だったりした場合に、障害年金の受給は難しいかもしれないと断られるケースもあります。

当センターでも難しいかもとお伝えすることはありますが、出来る限りのことをさせていただこうと考えています。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

障害年金の受給要件は細かい点まで確認すると、かなり複雑だということをご理解いただけたのではないかと思います。

明らかに要件を満たしていない場合は障害年金の受給はできませんが、ケガや病気の状態を正確に伝えられていなくて不支給になったという人やもらえないと思い込んで申請していないという人もいらっしゃいます。

「もしかして、私も障害年金をもらえるの?」と思われた方は、お気軽に当センターにご相談ください。

無料相談する

障害年金のことを知りたいけど、「説明が長くて読むのが大変・・・」「分かりにくい・・・」「私の場合、どれに当てはまるのか分からない・・・」という方はお気軽にお電話かLINEでお問い合わせください。丁寧にご説明させていただきます。

わくわく社労士法人が選ばれる理由

2025年6月19日時点で当社宛にお送り頂いた依頼者様からのご感想が536件、Googleに投稿頂いたクチコミが208件あります。

その中から、わくわく社会保険労務士法人を選んで頂いた理由として書いて頂いたものの一部をご紹介します。

【理由1】対応が良かった

一度地元の社労士さんに相談したのですが、「厚生年金は初診証明ができないととても難しい!」との返事で、私も半分、諦めていました。

ですが、YouTubeでよく見ていたわくわくさんに一度相談してみようと思い立ち、電話をさせて頂きました。

受けてくれた方が、とても前向きなご意見で、私も勇気をもらい、こちらにお願いすることに決めました。

(N.Y 様からのご感想)

神経質な部分があり、ささいな事でも気になってしまうのですが、この程度のことをわざわざ聞かない方が良いかな…と思いがちなのですが、貴社は聞いても親切に答えてくださり、本当に何でも聞いて大丈夫だなと安心感しかないです。

優しい文章で送ってくださるので、良い人達だな〜と思っています ^_^

(Y.S 様からのご感想)

【理由2】遠方からでも安心してお願いできた

遠方でも、郵送とLINEでやりとりできると実感して決めました 。

遠方なので、直接お会いしての相談ではなかったけど、TELとLINEと郵送で、安心して進めることができました。

不安な事、わからない事など、TELやLINEで問い合わせると、いつも迅速な対応、解答で、素晴らしかったです。

(O.C 様からのご感想)

遠方からの依頼だったため、お互いに顔が見えない状態でしたので不安もありましたが、担当者様のLINEでの対応がよかったため安心して進められました。

不明な点等の問い合わせや進捗状況についても、レスポンス良くご回答いただけました。

(S.T様からのご感想)

【理由3】事務所に行かずにLINE、電話、メールだけで完結する

対面や電話が苦手なのもあり、LINEと郵送でやり取りできるところがとても良く、自分には合っていると思いました。

LINEで翌日にはご連絡を頂けたので、とてもスムーズに安心してやり取りができました。

(O.S様からのご感想)

全てLINEでのやり取りで良いということで、わくわくさんにお願いしました。

対面でのやり取りや、社労士事務所に行く事が、体調的にも難しいので、すごくありがたかったです。

受給できるのか、結果が出るまでの間不安もあったのですが、分からない事など、全てLINEで丁寧に答えて頂いて、心強かったです。

(S.M 様からのご感想)

【理由4】他の事務所では断られたけれど受けてくれた

初めは、地元の社労士さんに依頼しようとしたが、現状フルタイムで働いているということで、ことごとく断られていた。

困り果てていたときに、こちらの事務所にたどり着き、可能性はあるのでやってみましょうと受けて下さった。

(N.H様からのご感想)

1度落ちたため、他の事務所では断られ、こちらの社労士さんにたどり着きました。

他の社労士さんは話を聞くだけで無理と断られ続けてましたが、こちらの社労士さんに相談して、通る可能性はあると言って頂けて安心しました。

(S.Y 様からのご感想)

【理由5】書類がわかりやすい

申請の状況などをLINEで聞けたり、送られてきた記入しないといけない書類に関しても質問を気軽にすぐできたり、付箋で分かりやすく書いてあったりと、丁寧な所が良かったです。

(匿名様からのご感想)

必要書類も丁寧に詳しい説明(付箋などで)がしてあり、難しいのはなかったです。

また、書く場所など分からない時も優しく教えて頂き、申請までほとんどおんぶにだっこで、私は楽をして待っているだけでした!

(O.M様からのご感想)

【理由6】すべて任せられる

他の社労士さんにも数件問い合わせたが、難しい質問の繰り返しばかりで、診断書は本人がもらう必要があったので、フルサポートで対応してもらえる事が決め手です。

(匿名様からのご感想)

近くの社労事務所へ相談に行きましたが、自分の場合は難しいと。

「病院にカルテが残っていないか」「自分で調べて」とか「通学していた学校に資料が残っていないか調べてみなさい」と。

全部自分でやらされた挙句、「今は忙しいから無理」と「私のケースは難しいので、受理される自信がない」とか「ご自身で申請されたら?」と断られてしまいました。

(わくわく社労士事務所は)全部お任せで申請する事ができました。

前の社労士さんには、いろいろ働かされたので、本当に何もしなくていい事に驚きでした。

不安なことはありませんでした。

(H.C 様からのご感想)

【理由7】口コミが良かった

ネットでいろいろな社労士事務所さんを調べていた中で、わくわく社会保険労務士法人さんのクチコミを見たのが決め手でした。

自分と同じような悩みから救われたというクチコミがたくさんあり、実際利用した人達の声にいちばん説得力があったからです。

(H.Y様からのご感想)

ホームページを見て口コミの内容でお願いしてみようと思いました。

良い口コミばかりでなく低評価のものもあったのですが、その対応の内容が心打たれるものがあり、信念を持ってられるのだと思い決めさせて頂きました。

(K.Y 様からのご感想)

障害年金の申請に関するお問い合わせ

「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。

電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。

お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。

ゆっくりご検討下さい。

お電話での無料相談はこちら

LINE@での無料相談はこちら

当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。

いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。

-300x175.jpg)