「障害年金を申請したいけれど、何から始めればいいのか分からない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、障害年金とはどのような制度で、申請から受給までの流れを分かりやすくご説明したいと思います。

目次

障害年金とは何か?

障害年金とは、公的年金制度から給付される障害者向けの年金です。

病気やけがにより障害が残った場合に、生活を支えるため定期的に支給されます。日本の障害年金には、大きく分けて2種類あります。ひとつは国民年金の障害基礎年金、もうひとつは厚生年金保険の障害厚生年金です。

障害基礎年金は自営業者や学生など国民年金加入者全員が対象で、1級または2級の重い障害がある場合に支給されます。

一方、障害厚生年金は会社員や公務員など厚生年金加入者が対象で、1級から3級までの障害が対象です。

例えば初診日時点で会社員だった方は、症状が比較的軽度でも労働に制限がある程度(3級)で障害厚生年金を受け取れる可能性があります。

なお、障害がさらに軽く3級にも該当しない場合でも、厚生年金加入者であれば障害手当金(一時金)という給付が受けられるケースもあります。

精神疾患や知的障害の場合も障害年金の対象になり得ます。

うつ病、統合失調症、双極性障害、発達障害、知的障害、てんかん等で日常生活や就労に著しい支障が出ている場合は、等級次第で障害年金が支給されます。

精神や発達の障害についても、年金機構が定めた障害認定基準に基づき等級判定が行われます(例えば日常生活能力の評価項目など)ので、医師の診断書の内容が重要です。

また障害者手帳(例えば精神障害者保健福祉手帳や身体障害者手帳)を持っている場合でも、自動的に障害年金がもらえるわけではありません。

障害年金と手帳は制度が異なり、認定基準や審査機関も別です。そのため、手帳で1級だから障害年金も1級になるとは限らない点に注意が必要です。

障害年金を受け取るには、手帳の有無に関わらず別途申請手続きを行い、年金機構の審査で等級該当と認められることが必要です。

(※障害年金に関しましては『障害年金とは』のページで詳しくご説明していますので、ご参照ください。)

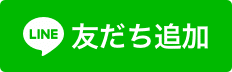

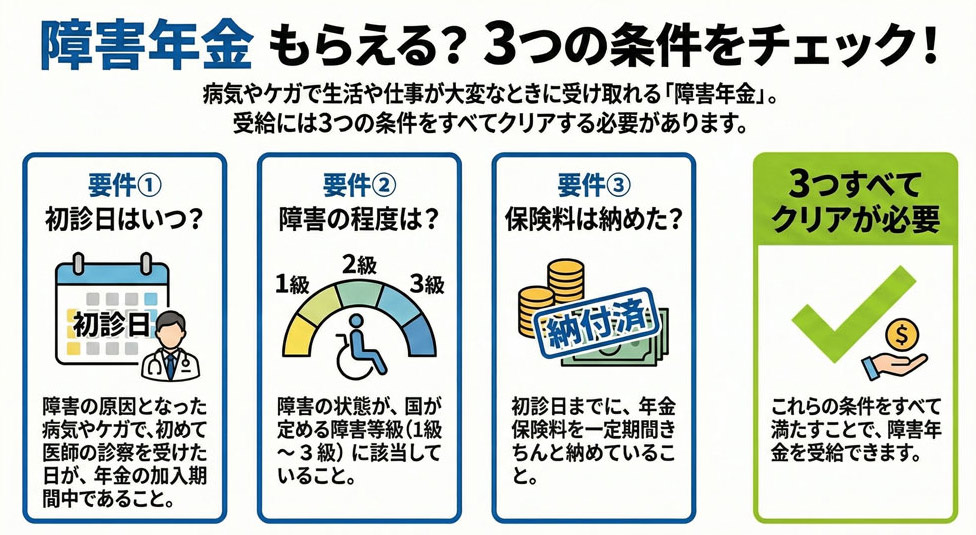

障害年金を受給できる条件(3つの要件)

障害年金を申請して受給するためには、大きく分けて3つの要件を全て満たす必要があります。

以下、それぞれの要件を詳しく説明します。

【要件1】初診日要件

障害の原因となった病気やケガの初診日が、所定の期間内にあること。

初診日とは、その病気やケガで初めて医療機関で診察を受けた日のことです。

障害年金では、この初診日が非常に重要です。

初診日が国民年金の被保険者期間中または厚生年金保険の被保険者期間中にあることが基本条件です。

また、20歳前の初診日や、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる期間の初診日は、国民年金に加入していた場合と同様に扱われ、障害基礎年金の対象となります。

一方で、初診日が65歳以降にある傷病については、障害基礎年金の対象にはなりません。

ただし、初診日に厚生年金保険の被保険者であれば、年齢にかかわらず障害厚生年金の対象となり得ます(老齢年金との選択受給になるため、実際に請求した方が有利かどうかは個別の金額比較が必要です)。

(※初診日に関しましては『初診日とは』のページで詳しくご説明していますので、ご参照ください。)

【要件2】保険料納付要件

初診日の前日時点で、一定の年金保険料を納付していること。

具体的には、初診日の属する月の前々月までに国民年金保険料を納めた期間(免除期間含む)が全体の3分の2以上あることが必要です。

たとえば20歳から初診日までの期間中、未納が1/3以下であればこの要件を満たします。

また特例措置として、初診日が令和18年3月末日まで(=2036年3月まで)の場合で初診日時点の年齢が65歳未満であれば、初診日より前の直近1年間に未納がなければ保険料納付要件を満たすとみなされます。

この特例により、過去に未納があっても直近1年分をきちんと納めていれば救済される可能性があります。

また、20歳前初診の障害(例えば先天性や幼少期発症の障害)については、初診日時点でまだ年金制度に加入していないため保険料要件は不要です。

【要件3】障害状態要件

障害認定日または請求時点で、障害等級表に定める等級に該当する障害の状態であること。

具体的には、障害基礎年金の場合は1級または2級、障害厚生年金の場合は1級~3級の状態が求められます。

等級の判定は、厚生労働省が定めた基準に基づき、日本年金機構の専門医や審査官が行います。

申請時に提出する医師の診断書に記載された症状の程度や日常生活への影響、就労状況などが判断材料となります。

したがって医師には障害年金用の所定の診断書に、できるだけ詳しく正確に現在の障害状態を書いてもらうことが重要です。

以上の 初診日要件・保険料要件・障害状態要件 の3つをすべて満たすとき、初めて障害年金を受給できる権利が発生します。

裏を返せば、どれか一つでも満たさない場合は支給されないので注意が必要です。

例えば「障害の程度は該当するが、保険料未納が多すぎて要件を満たさない」場合や、「保険料は満たすが初診日が65歳以降だった」場合などは残念ながら受給できません。

(※障害年金の受給要件に関しましては『障害年金を受け取るための条件とは』のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。)

障害年金の申請の時期とタイミング

いつ申請できるかも重要なポイントです。

障害年金は病気やケガからすぐにもらえるわけではなく、一定の期間経過後に申請できる仕組みになっています。

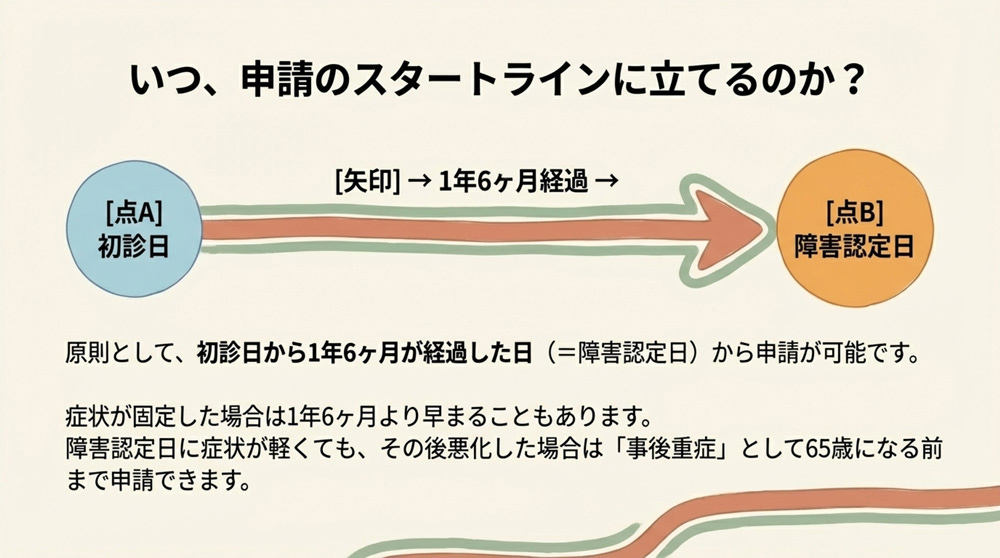

そのキーワードが「障害認定日」です。

障害認定日とは

原則として初診日から1年6か月経過した日、またはそれより前にその傷病が治った(症状が固定した)場合はその日が障害認定日となります。

つまり、多くの疾病では初診から1年半後が請求の基準日になります。「治った」とは完治だけでなく症状が固定してこれ以上治療しても大きな改善が見込めない状態になった場合を指します。

例えば事故による切断などで障害が残った場合、その切断した日が障害認定日になります。

また人工透析療法を受けている場合は開始から3か月経過時点、ペースメーカー装着の場合は装着日、といった特例も定められています。

しかし精神疾患や慢性の病気では症状固定まで時間がかかることが多いため、多くは1年6か月経過日が障害認定日になります。

例えばうつ病の場合、初めて心療内科や精神科を受診してから1年半が経過した時点でまだ症状が続いていれば、その日が障害認定日となります。

障害年金の請求(障害認定日による請求)は、この障害認定日以降であれば可能です。

20歳前障害の請求時期

初診日が20歳前だった方(※保険料要件は不要のケース)は、20歳になってから請求できます。

具体的には20歳の誕生日の前日が属する月の翌月分から年金が支給対象になるため、20歳到達後に請求手続きを行う形になります。

20歳前の傷病による障害基礎年金には、受給権者本人の所得に応じて「半額停止」または「全額停止」となる二段階の所得制限があります。

所得基準額や判定の対象となる年の所得などは、毎年度見直されますので、最新の基準は日本年金機構の「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」のページで確認してください。

事後重症による請求

障害認定日当時はまだ症状が軽く等級に該当しなかったが、その後悪化して該当状態になった場合は、「事後重症」として後から請求できます。

この場合、請求した月の翌月分から年金が支給開始となります。

事後重症請求でも65歳になる前日までに請求書を提出する必要があります。

まとめると、まずは初診日から1年半が経過する時点(=障害認定日)に障害状態が等級に該当しているかがポイントです。

その時点で該当していれば障害認定日以降いつでも請求可能ですが、請求が遅れると時効による制限がある(後述)ため早めに手続きするのが望ましいです。

障害認定日より後になって症状が該当レベルに悪化した場合でも、65歳未満であれば諦めずに請求を検討してください。

65歳以降は、多くの方が老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け取る年齢になります。

老齢年金と障害年金は原則として選択受給(どちらか一方を選ぶ)になるため、65歳以降に障害年金を請求する場合は、老齢年金とどちらが有利か事前に年金事務所で試算してもらうことをおすすめします。

(※事後重症請求に関しましては『事後重症請求とは』のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。)

申請に必要な書類と内容確認

実際に障害年金を請求する際には、多くの書類を準備・提出する必要があります。

ここでは代表的な必要書類とその役割を説明します。

年金請求書(障害年金請求用)

年金を請求するための申請書です。国民年金の障害基礎年金用や、厚生年金の障害厚生年金用など様式が分かれています。

用紙は住所地の市区町村役場やお近くの年金事務所、または街角の年金相談センター窓口に備え付けられており、無料でもらえます。

日本年金機構のウェブサイトからダウンロードも可能です。請求書には氏名や基礎年金番号、初診日、診断書の傷病名、振込先口座などを記入します。

窓口に提出する際に不備がないかチェックしてもらえます。

医師の診断書(障害年金用)

障害状態を証明するための最重要書類です。

年金機構所定の様式の診断書を主治医に作成してもらいます。

障害の種類(精神、肢体、視覚、内部障害など)によって様式が異なりますので、該当する様式を使います。

診断書は障害認定日から3か月以内の時点の現症を記載したものが原則必要です。

もし障害認定日から1年以上経ってから請求する場合は、当時の診断書に加えて直近(請求日前3か月以内)の診断書も追加提出します。

これは、過去の障害認定日時点と現在時点の両方で障害状態を確認するためです。

また、一部の障害では診断書とともにレントゲン写真や心電図のコピーなどの提出が必要になる場合があります。

診断書の作成には時間がかかることも多いので、主治医に早めに依頼しましょう(病院によっては出来上がりまで数週間~1か月以上かかることもあります)。

受診状況等証明書

初診日の証明のための書類です。

初診の医療機関と、上記診断書を作成した医療機関が異なる場合(転院している場合など)に必要となります。

初診医療機関に所定の用紙を持参し、「何年何月何日に〇〇疾患で初診があった」旨を証明してもらいます。

カルテ保存期間の問題などで初診日の証明が取れない場合は、代替手段として第三者(当時を知る家族等)の申立書や、受診していた事実を示す他の資料を提出する形になります。

初診日の客観的証明は審査上とても重要ですので、可能な限り医療機関から証明書を取るようにしてください。

病歴・就労状況等申立書

申請者本人が作成する書類で、発病から現在までの経過や日常生活・就労状況を詳しく記載します。

いつどの病院でどんな治療を受けたか、症状によって生活や仕事にどのような支障があるか等を時系列で書きます。

この申立書は障害の具体的な状況を補足説明する資料として利用され、特に精神障害などでは日常生活でどの程度困難があるか等、診断書だけでは伝わりにくい点を補う大切な役割があります。できるだけ詳細かつ客観的に記載しましょう。

本人の身分確認書類

請求者の生年月日や身元を確認するための書類です。

具体的には戸籍抄本・謄本や住民票などですが、マイナンバー(個人番号)を請求書に記入し日本年金機構に登録されている場合は原則省略可能です。

つまり、年金機構側で既に個人情報を把握できるため、多くの場合提出不要ですが、念のため最新情報を確認しましょう。

振込先金融機関通帳の写し

年金を受け取る銀行口座の情報を確認するため、通帳(本人名義)やキャッシュカードのコピーを提出します。

通帳の氏名・金融機関名・支店番号・口座番号が記載されたページが必要です。

なお、年金請求書に金融機関の証明(銀行員の確認印)をもらっている場合や、「公金受取口座」を利用する場合は通帳コピーは不要です。

その他の書類

上記のほか、該当者のみ追加で必要になる書類があります。

例えば18歳到達年度末までの子(障害年金で加算対象となる子ども)がいる場合は、その子との続柄や生年月日を確認する戸籍謄本、同一世帯の住民票、子の収入証明書(高校在学中なら在学証明書等)などが必要です。

また、障害の原因が交通事故など第三者の行為による場合は、第三者行為事故状況届、事故証明書、示談書の写し、加害者への求償に関する同意書等の提出が求められます。

これは、加害者から賠償金を受け取った場合に年金との調整が発生しうるためです。

以上が主な必要書類です。

書類の名称だけでも多く、初めての方には難しく感じるかもしれません。

年金事務所や市区町村の窓口では事前相談を受け付けており、「あなたの場合に必要な書類リスト」を教えてもらえます。

不明な点は申請前に確認し、漏れのないよう準備しましょう。

特に診断書や初診日証明は取得に時間がかかる場合がありますので、早め早めの準備を心がけてください。

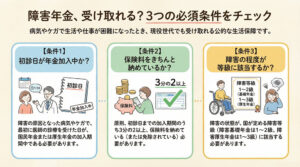

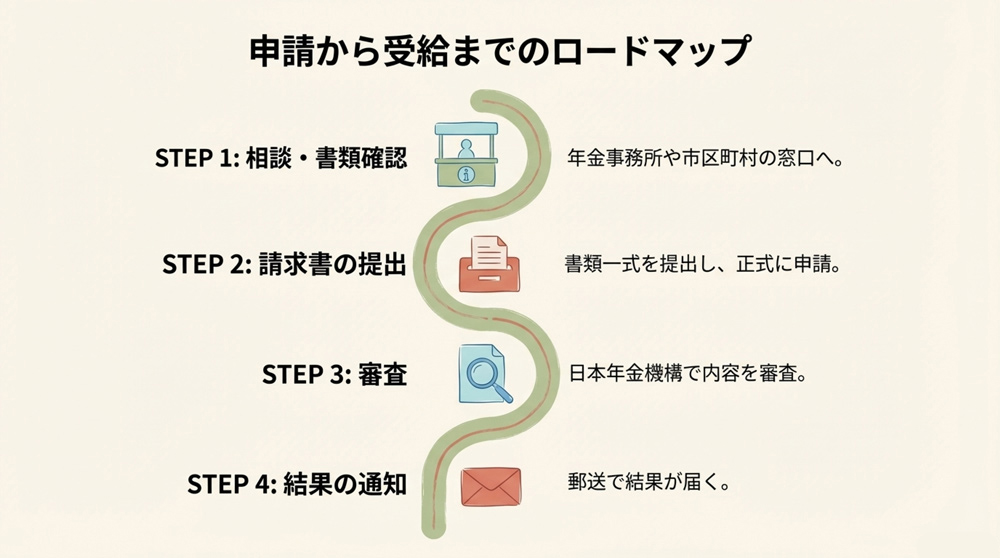

障害年金の申請手続きの流れ

書類の準備が整ったら、いよいよ年金請求(申請)の手続きを行います。

一般的な手続きの流れは以下のとおりです。

窓口への相談・書類確認

まず、用意した書類一式を持って年金事務所またはお住まいの市区町村役所(国民年金担当課)に行きます。

窓口で職員が書類に不備がないか、初診日や保険料納付要件を満たしているかなどを確認してくれます。

不備があればその場で指摘されますので、可能な範囲で訂正・追加を行います。

窓口では今後の流れや見込み期間についても簡単に説明があります。

代理人による提出も可能ですが、その場合委任状が必要です。

年金請求書の提出

相談後、問題がなければそのまま年金請求書を提出します(市区町村経由の場合は市区町村から年金事務所に送付されます)。

これで正式な申請受理となります。

提出後、受付控えの書類や今後の問い合わせ用の番号などが渡される場合があります。

日本年金機構での審査

提出された申請書類は日本年金機構で審査されます。

審査では主に次の点がチェックされます。

「保険料納付要件は満たすか」「初診日の証明が客観的に確認できるか」「診断書の内容から障害状態が等級に該当しているか」といった点です。

必要に応じて年金機構から医師や本人への照会が行われることもあります。

たとえば診断書の記載だけでは判断が難しい場合に、担当審査医が医療機関に問い合わせて詳細を聞いたり、就労状況について勤務先に事実確認を行うケースもあります。

そのため、審査にはある程度の時間がかかります。

審査結果の通知

審査が終わると、申請者宛てに結果が郵送で届きます。

支給が決定した場合は「年金証書」および「年金決定通知書」という書類が送られてきます。

年金証書には受給できる年金の種類や等級、受給権を取得した年月(支給開始となる年月)などが記載されています。

通常、請求書を提出してからおおむね3か月程度でこれらの通知が届きます。

ただし、書類に不備があったり審査に時間を要する事情があると、3か月を超えて4~6か月かかる場合もあります。

一方で、書類が完璧で順調に進めば2か月程度で結果が出るケースもあり個人差があります。

いずれにせよ、平均的には3~5か月前後は見ておくと良いでしょう。

年金機構では審査の目標期間(サービススタンダード)を障害基礎年金3か月、障害厚生年金3か月半と定めています。

もし半年近く経っても連絡がない場合は、年金事務所に問い合わせてみることをおすすめします。

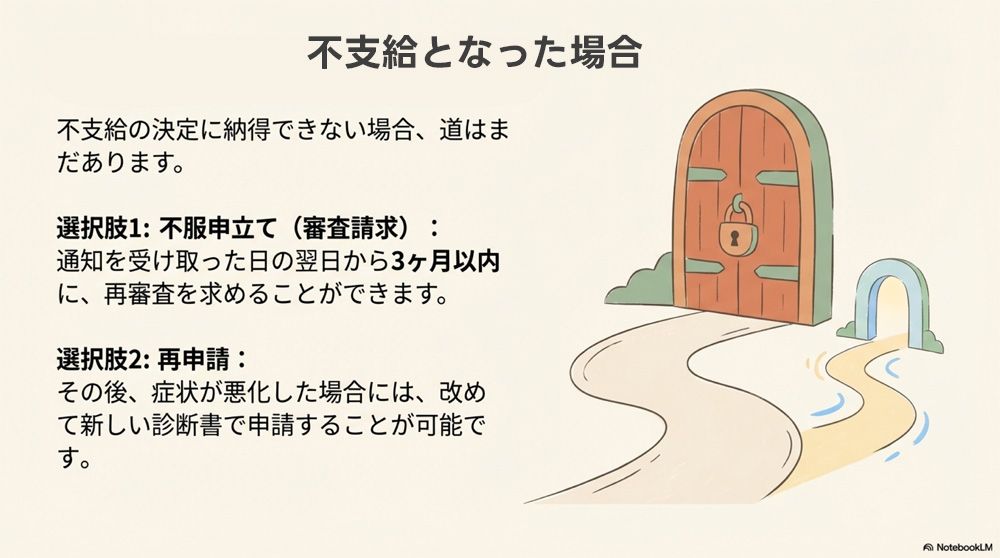

障害年金の審査で「不支給」となった場合

審査の結果、残念ながら不支給(却下)となるケースもあります。

要件を満たさない場合や診断書から等級該当と判断されなかった場合などです。

その場合は「不支給決定通知書」が送付されてきます。

不支給通知にはその理由が書かれています。

結果に納得がいかない場合、通知を受け取った日の翌日から起算して3か月以内であれば年金機構に対し不服申立て(審査請求)を行うことができます。

審査請求は書面で「支給を求める理由」を提出し、社会保険審査官に再判断を求める手続きです。

さらにそれでも棄却された場合は厚生労働省の社会保険審査会に再審査請求ができます。

ただし不服申立てには専門的な知識も必要なため、社会保険労務士等の専門家に相談する方もいます。

不支給となってしまった場合でも、病状が後に悪化したり新たな検査結果が判明したような場合は、改めて新しい診断書で再申請する道もあります。

年金が支給決定した後の流れ

無事に障害年金の支給決定となったら、次はいよいよ年金を受け取る手続きです。

初回振込時期

年金証書などが手元に届いてから、実際に初回の年金が振り込まれるまで約1~2か月ほどかかります。

これは年金の支払いスケジュールが偶数月毎であることや、振込手続きに要する期間によるものです。

目安として通知書が届いてから50日程度(約1か月半)後が初回支給日になることが多いです。

例えば3月に年金証書が届いた場合、通常は4月または5月に初回の振込が行われるイメージです。

年金の受取方法

申請時に指定した銀行口座に年金が振り込まれます。

支払日は、日本の年金制度共通で偶数月の15日(15日が土日祝の場合は前営業日)です。

偶数月ごとに2か月分ずつまとめて支給されます。

例えば2月15日支払分は前年12月と1月の2か月分、4月15日支払分は2月と3月の2か月分という形です。

初回振込については、過去分をさかのぼって受け取るケースなどでは奇数月になることもあります。

いずれにせよ、定期的な受取は偶数月となります。

振込の際には日本年金機構から「年金振込通知書」や「年金支払通知書」が届き、何年何月分の年金がいくら支払われたか明細が記載されています(初回は送付が遅れて後日届く場合があります)。

以降は特に金額変更がない限り、年1回6月頃に通知書が届くだけになります。

初回支給額と時効による遡及制限

初回の振込では、支給開始となった月(受給権取得月の翌月)から直近の偶数月までの未支給分がまとめて支払われます。

例えば障害認定日の翌月から受給権が発生し、申請が遅れて1年分未支給だった場合、初回振込時にその1年分も含めて受け取れます。

ただし年金の時効は5年と定められており、請求が遅れて5年を超える過去分は受け取れません。

つまり障害認定日から7年後に請求した場合でも、さかのぼって受け取れるのは直近5年分までとなります。

そのため、受給権が発生したらできるだけ早く請求することが大事です。

一方、審査に時間がかかって支給決定まで半年以上要した場合でも、受給権発生からの分はきちんと遡って支給されます。

審査の遅延によって年金額が減らされることはありませんのでご安心ください。

支給額の目安

障害年金の額は法律で定められており、毎年度見直されます。

令和7年度(2025年度)時点では、障害基礎年金2級の年額は 831,700円(1級はその1.25倍の 1,039,625円)です。

18歳到達年度の末日まで(または1級・2級の障害状態にある20歳未満)の子がいる場合、第1子・第2子それぞれに 239,300円(第3子以降は別額)の「子の加算」が上乗せされます(いずれも令和7年度の額)。

障害厚生年金の額は、厚生年金加入中の給与・賞与と加入期間に応じて計算される「報酬比例の年金額」を基礎に決まります。

報酬比例の年金額は概ね、

- 平成15年3月までの加入期間分:平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × その期間の月数

- 平成15年4月以降の加入期間分:平均標準報酬額 × 5.481/1000 × その期間の月数

を合計して算出します。

そのうえで、令和7年度(2025年度)の障害厚生年金の年金額は次のようになります。

- 1級:報酬比例の年金額 × 1.25 + 障害基礎年金(1級) + 配偶者加給年金額(該当する場合)

- 2級:報酬比例の年金額 + 障害基礎年金(2級) + 配偶者加給年金額(該当する場合)

- 3級:報酬比例の年金額(ただし年額 623,800円の最低保障額あり・生年月日により若干異なる)

実際の金額は、標準報酬や加入月数によって大きく変わりますので、具体的な額は日本年金機構が公開している「障害厚生年金の年金額」ページや、送付される年金証書・年金振込通知書で必ず確認してください。

継続受給と更新手続き

障害年金は、一度受給が決定すれば一生支給されるとは限りません。

障害の種類や程度によっては定期的な更新手続き(障害状態確認届)が課せられます。

とくに精神障害や難治疾患など、将来状態が変化しうるケースでは有期認定といって有効期間が設定されます。

日本年金機構から該当者には、誕生月の3か月前頃に「障害状態確認届」(診断書用紙)が送られてきます。

届いたら医師に現状の診断書を作成してもらい、指定された提出期限(誕生月末など)までに提出します。

この診断書による再審査で、支給継続か停止か、等級変更はないか等が判断されます。

例えばうつ病で2級を受給していた方が症状改善した場合、更新時に「障害状態に該当せず」と判断され年金が停止になることもありますし、逆に悪化した場合は等級が2級から1級に上がる可能性もあります。

永久認定(原則更新なし)となるのは、症状固定で回復の見込みがないと判断されるケースに限られ、精神疾患では少ないです。

いずれにせよ、受給中も定期的な診断書提出が必要な場合がありますので、引き続き治療を継続しつつ指示に従ってください。

精神障害・知的障害で申請する際のポイント

最後に、特にご質問の多い精神疾患や知的障害で障害年金を申請する場合の留意点をまとめます。

これらの障害でも多くの方が実際に年金を受給していますが、その特性上、手続きで注意すべき点があります。

【ポイント1】初診日の特定

精神障害では「いつを初診日とするか」が迷いやすいです。

ポイントは、「その精神疾患について初めて医師の診療を受けた日」です。

例えば最初は内科で不眠を相談し、後に精神科紹介となった場合、内科でうつ病を示唆されたならその日が初診日になることもあります。

初診証明をもらう際はカルテ保存期間(通常5年)を過ぎていると発行が難しい場合もあるため、通院歴の長い方は早めに対策しましょう。

カルテが無い場合は、当時一緒に受診していた家族からの第三者証明など代替手段を年金事務所と相談します。

【ポイント2】診断書の内容

精神の障害年金用診断書では、「現在の症状・生活状況」欄や「日常生活能力の判定」が等級判定の鍵になります。

医師には日常生活で困っている具体的内容(例:入浴や買い物が一人でできない、人間関係の著しい困難により働けない等)を正確に伝え、診断書に反映してもらいましょう。

知的障害の場合も、知能検査結果だけでなく日常生活の適応度合いが重要視されます。

【ポイント3】就労状況の記載

精神・発達障害の方で就労中の場合、「どのような配慮のもとで働けているか」を申立書に記載すると良いでしょう。

例えば障害者雇用枠で短時間勤務である、周囲のサポートを受けながら何とか業務をこなしている、といった事情です。

働いているから受給不可ということはありません。

実際にフルタイムで働いていても重度の障害と認定されるケースもあります。

ただし収入が高額になった場合、20歳前障害年金では年金が支給停止となることがありますので注意してください。

【ポイント4】更新時の留意

上記のとおり精神障害等ではほとんどの場合有期認定となります。

更新(再認定)の診断書では前回より改善したか悪化したか等も見られます。

主治医と日頃から症状について正直に相談し、必要なら福祉サービス(就労支援やデイケアなど)の利用状況も伝えておくと、診断書に反映されやすくなります。

特にうつ病などは良くなったり悪くなったり波があるため、調子の悪い日の状態も医師に知ってもらうことが大切です。

「障害者手帳の等級=障害年金の等級」ではないことは前述のとおりですが、更新時にも手帳等級の変化は参考情報となり得ます。

症状が軽減して手帳等級が下がった場合、年金も停止になるケースがある一方、手帳等級据え置きでも年金だけ停止となることもあります。

それだけ基準が異なる制度ですので、手帳更新も年金更新も、それぞれ忘れず手続きを行いましょう。

まとめ

以上、障害年金の申請準備から受給開始までの流れを詳しく解説しました。

ポイントを振り返ると、まず初診日や納付要件を確認し、必要書類をきちんと揃えること、そして障害認定日以降に速やかに請求することが大切です。

一見複雑な手続きですが、公的機関の窓口や専門家の支援も活用しながら進めればきっと道は開けます。

障害年金は、病気や障害で働きづらい方にとって経済的な支えとなる大切な権利です。

この記事を読んで「悩みが解決した」「疑問が解消された」「詳しくて分かりやすい」と感じていただけたなら幸いです。

申請手続きには時間と労力がかかりますが、受給できれば今後の生活の安心につながります。

不明点があれば遠慮なく日本年金機構の年金事務所やお近くの市区町村役場に相談してみてください。

専門スタッフが丁寧に教えてくれます。あなたの権利を守るために、ぜひ適切な手続きを踏んで障害年金を活用しましょう。

はじめての人にも分かりやすい障害年金の基礎知識

障害年金の申請に関するお問い合わせ

「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。

電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。

お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。

ゆっくりご検討下さい。

お電話での無料相談はこちら

LINE@での無料相談はこちら

当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。

いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。