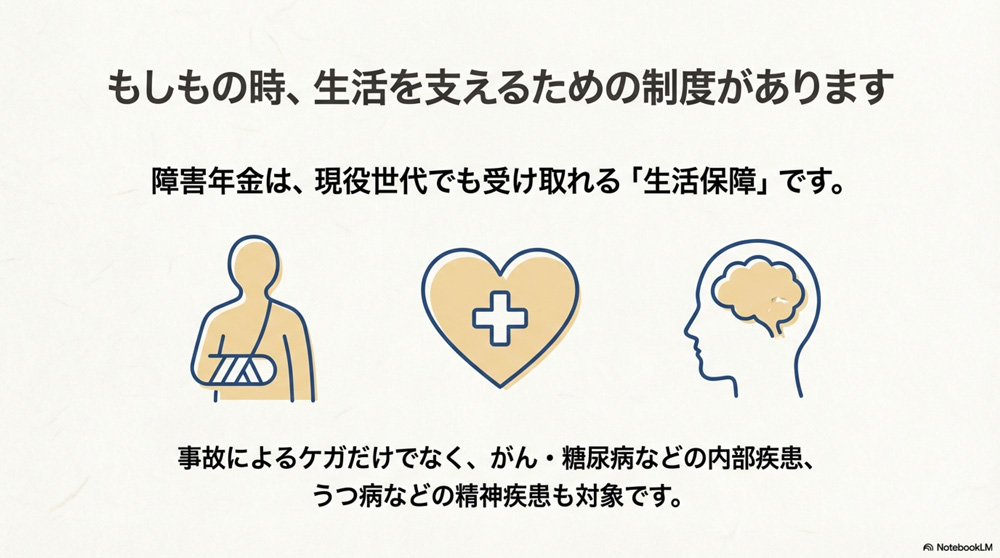

日本の公的年金制度には、病気やケガで生活や仕事が制限されるようになったときに給付される「障害年金」があります。

これは現役世代の方でも条件を満たせば受け取ることができる年金で、外見上の障害だけでなく、内部障害(心臓・腎臓疾患など)や精神障害(うつ病や統合失調症等)も対象となります。

本記事では、障害年金の種類や受給条件を専門家の立場でわかりやすく説明したいと思います。

障害年金とはどんな制度?

障害年金は、公的年金の被保険者期間中などに障害を負った場合に支給される年金給付で、老後の年金とは別に障害の状態に応じて受け取れる生活保障です。

日本では、日本国内に住む20歳以上60歳未満の人(および一定の条件を満たして60歳以上65歳未満で任意加入している人など)が公的年金に加入しており、これらの期間中の病気やけがが原因で日常生活や労働が困難な状態になったときに障害年金の対象となり得ます。

ポイントは年齢に関係なく(子どもや現役世代でも)、所定の条件を満たせば支給対象となることです。

例えば事故による手足の障害はもちろん、がん・糖尿病などの内部疾患やうつ病・統合失調症などの精神疾患による障害も含まれます。

障害年金は、障害者手帳の等級とは別基準で判定されるため、「手帳の等級=年金の等級」ではない点に注意が必要です。

(※障害年金に関しましては『障害年金とは』のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。)

障害年金の種類(基礎年金と厚生年金)

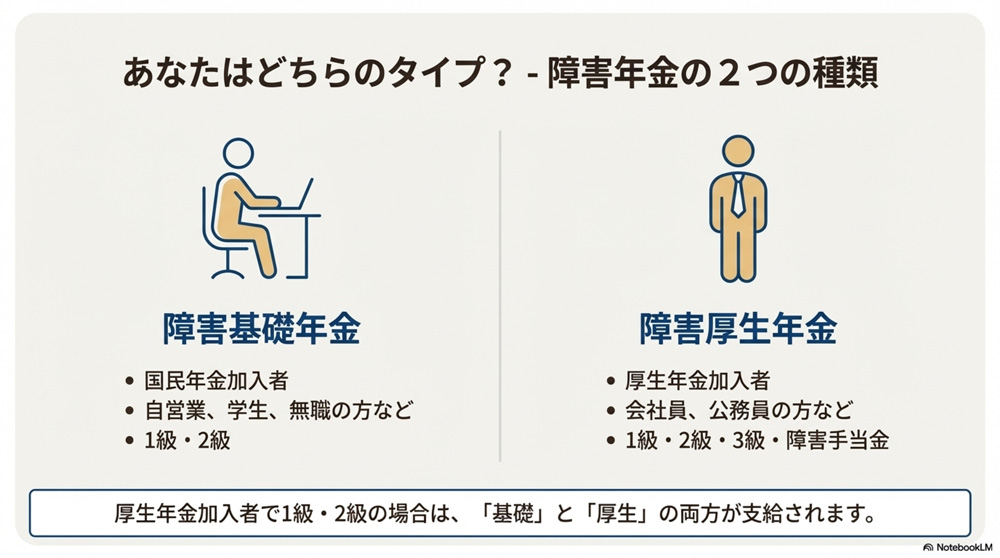

障害年金には、加入している年金制度に応じて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。

障害基礎年金(国民年金)

自営業者や学生、フリーランス、無職の方などが加入する国民年金から給付される障害年金です。

原則として1級または2級の重い障害が対象で、国民年金加入者全員(日本国内に住む20~60歳の全ての方)が加入しています。

20歳前や60歳以上65歳未満で年金制度に未加入の期間に初診日がある場合も、障害基礎年金の対象となります。

障害厚生年金(厚生年金)

会社員や公務員など給与所得者が加入する厚生年金から給付される障害年金です。

1級~3級までの障害が対象で、厚生年金に加入中に障害の原因となった病気・ケガの初診日があることが受給の前提になります。

厚生年金の加入者で障害等級が1級または2級に該当する場合は障害基礎年金(定額)と障害厚生年金(報酬比例部分)の2つが支給され、3級に該当する場合は障害厚生年金(報酬比例部分)のみ支給されます。

なお、厚生年金加入者の障害が3級よりも軽度で公的年金の障害等級に該当しない場合でも、一時金として障害手当金(障害厚生年金の一時金)を受け取れる制度があります。

(※障害手当金に関しましては『障害手当金とは』のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。)

障害基礎年金と障害厚生年金の比較

以下の表に、障害基礎年金と障害厚生年金の対象者や等級、受給額の違いをまとめます。

| 年金の種類 | 対象となる加入者・初診日の条件 | 該当する障害等級 | 年金額の目安(年額) |

|---|---|---|---|

| 障害基礎年金(国民年金) | 国民年金加入者(自営業、学生、無職等)。 初診日が国民年金加入中、20歳前、または60~65歳で年金無加入の期間にあること。 | 1級・2級が対象(3級相当の障害は対象外)。 | 1級:約103.9万円+子の加算 2級:約83.2万円+子の加算 |

| 障害厚生年金(厚生年金) | 厚生年金加入者(会社員・公務員等)。 初診日が厚生年金の被保険者期間中であること。 | 1級・2級・3級が対象(※3級と一時金の障害手当金は厚生年金のみ)。 | 1級:報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給23.93万円 2級:報酬比例の年金額+配偶者加給23.93万円 3級:報酬比例の年金額のみ(最低保障年額約62.38万円) |

- 上記の年金額は2025年度(令和7年4月以降)の目安です。障害基礎年金には対象者に生計を維持されている子どもがいる場合に加算(1人目・2人目 各年額23万9,300円)されます。障害厚生年金の配偶者加給年金額(年額23万9,300円)は受給者によって生活を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に支給されます。なお、物価や賃金の変動に応じて毎年度金額が改定されるため、実際の支給額はその時点の最新額を確認してください。

- なお、障害基礎年金1・2級の受給者で前年所得が一定額以下の方は、「障害年金生活者支援給付金」という上乗せ給付を受けられる場合があります。令和7年度の給付額は、1級が月額6,813円、2級が月額5,450円です(いずれも所得制限あり)。障害年金の請求とあわせて手続きするのが一般的ですので、日本年金機構や年金事務所の案内も確認しておきましょう。

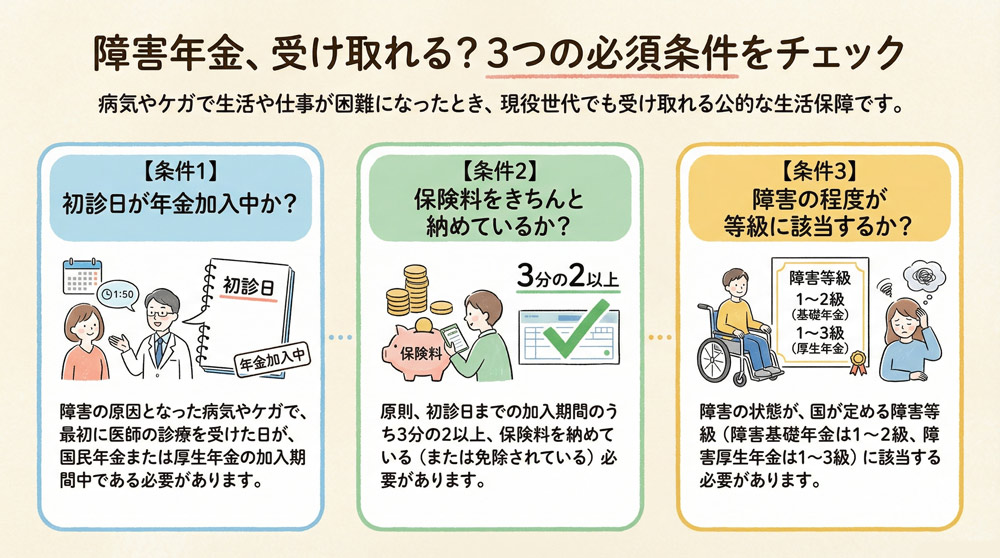

障害年金を受給するための3つの条件

障害年金を受け取るには、(1)初診日要件、(2)保険料納付要件、(3)障害状態要件という3つの主な条件を全て満たす必要があります。

ここでは、それぞれの要件について詳しく説明します。

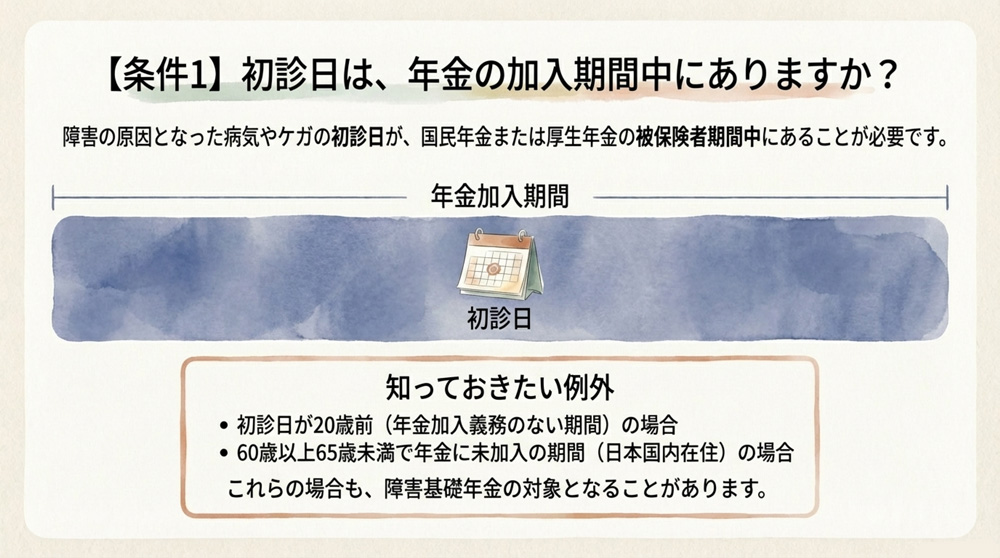

【要件1】初診日要件 – 初診日がどの年金加入期間にあるか

初診日要件とは、障害の原因となった疾病や負傷について最初に医師の診療を受けた日(初診日)が、所定の期間内にあることを求める条件です。

簡単に言えば、「いつその病気やケガで病院にかかったか」が重要になります。

初診日が年金制度加入中でないと、障害年金の対象にならない場合があります。

- 国民年金(障害基礎年金)の場合

初診日が国民年金の被保険者期間中にあることが必要です。

具体的には、20歳以上60歳未満で国民年金に加入している間に初診日があるケースです。

例外として、初診日が20歳前(年金加入前の未成年のとき)や、60歳以上65歳未満で日本国内に居住していて年金制度に未加入の期間にある場合も対象となります。

つまり、学生時代や高校生以下で病気になった場合や、一度年金加入期間を終えた60歳以降65歳未満で障害を負った場合でも、初診日がその期間にあれば障害基礎年金の請求資格があります。 - 厚生年金(障害厚生年金)の場合

初診日が厚生年金の被保険者期間中(会社員や公務員として厚生年金に加入している間)にあることが必要です。

勤務中に発症した病気・ケガであればこれに該当します。

例えば、在職中にがんと診断され治療を開始した、勤務先で事故に遭った、といったケースでは初診日要件を満たし得ます。

反対に、会社員を退職した後や厚生年金に加入していないときに発病し初めて受診した場合、その障害については障害厚生年金の対象とはなりません。

(※退職後も国民年金に加入していれば障害基礎年金の対象となり得ます)

初診日の証明

初診日要件を満たしているか判断するため、初診日の証明が申請時に求められます。

具体的には、当時受診した医療機関で発行される受診状況等証明書などで初診日を証明します。

長期間経ってから申請する場合、初診の病院がカルテを廃棄していたり閉院していることもありますが、その場合は次に受診した医療機関の証明等で代替する方法もあります。

初診日がいつ・どこであったかによって年金の種類や可否が決まる重要なポイントですので、申請の際には必ず確認・証明しましょう。

(※初診日に関しましては『初診日とは』のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。)

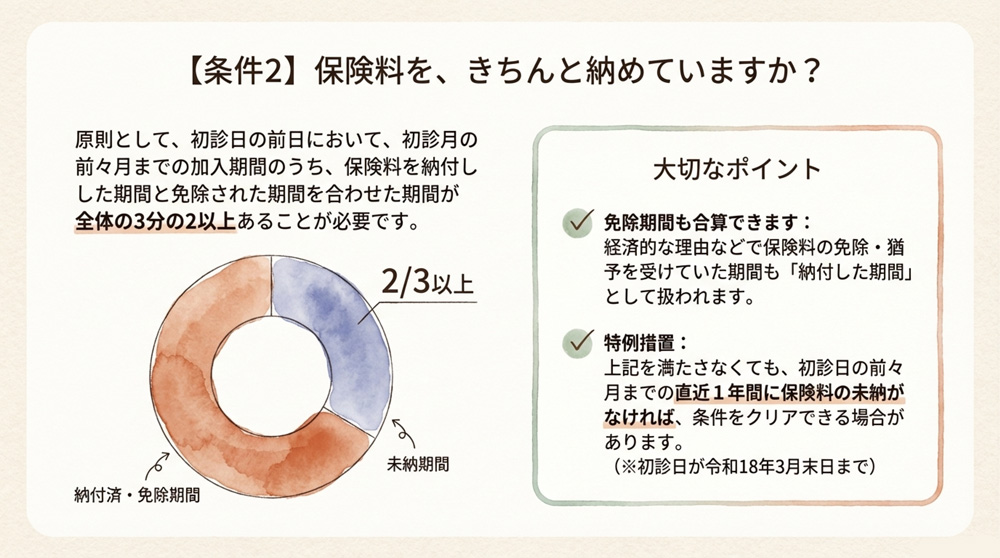

【要件2】保険料納付要件 – 年金保険料を一定期間納めていること

保険料納付要件とは、年金保険料を一定以上きちんと納付していることを求める条件です。

公的年金は相互扶助の仕組みであるため、「保険料を納めていないと給付が受けられない」ルールが設けられています。

具体的には、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの**被保険者期間(加入期間)のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が全体の3分の2以上あることが必要です。

要するに、加入期間の3分の2以上で年金保険料を納めている(免除を含む)ことが求められます。

例えば国民年金に10年間加入していた人なら、そのうち少なくとも6年8か月以上は保険料を納めた(もしくは免除を受けた)期間がなければなりません。

免除期間も合算

経済的理由等で保険料の全額免除・一部免除や学生納付特例、若年者納付猶予などを受けていた期間がある場合、それら免除期間も納付済期間に含めて計算できます。

したがって、免除制度を利用していれば未納扱いとならないため、いざというとき受給資格を満たしやすくなります。

反対に、何の手続きもせず未納のまま放置した期間が多いと、この納付要件を満たせず障害年金を受け取れなくなる恐れがあります。

特例(直近1年未納なし)

上記の3分の2要件を満たさなくても、初診日が令和18年3月末日(2036年3月31日)までで、かつ初診日時点で65歳未満であれば、初診日の前日において「初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと」を満たすだけで納付要件をクリアできる特例措置が設けられています。

これは経過措置としての救済規定です。

※現行制度では、この特例の対象となるのは「初診日が令和18年3月31日までの場合」に限られており、その後の取扱いは将来の法改正等に左右される可能性があります。

初診日が20歳前の場合

初診日が20歳より前(年金加入義務が発生する前)であったケースでは、保険料納付要件は問われません。

たとえば10代のときに病気になり20歳以降も障害が残った場合、そもそもその人はまだ年金保険料を納める立場になかったため、この要件から除外されます。

ただし、そのように保険料を納めずに受け取れる20歳前傷病による障害基礎年金には所得制限が設けられており、受給者本人の前年所得が一定額を超えると年金が全額または一部支給停止となります。

令和7年10月以降の目安として、扶養親族がいない場合は、前年所得が 376万1,000円を超え479万4,000円以下のときは年金額の2分の1が支給停止、479万4,000円を超えると全額支給停止 となります(扶養親族がいる場合は、その人数に応じて基準額が引き上げられます)。(参考:日本年金機構『20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等』)

該当する方は毎年収入が基準を超えないか注意が必要です。

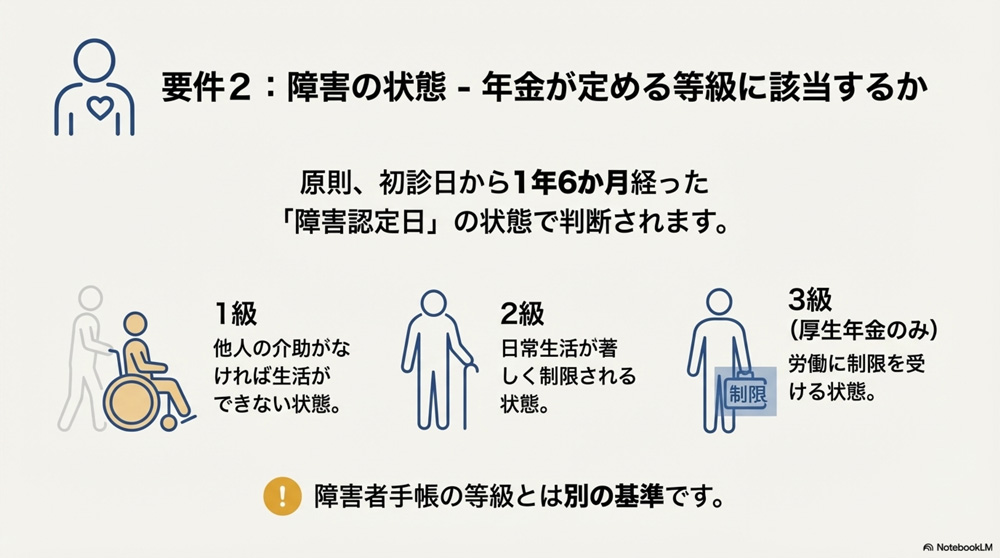

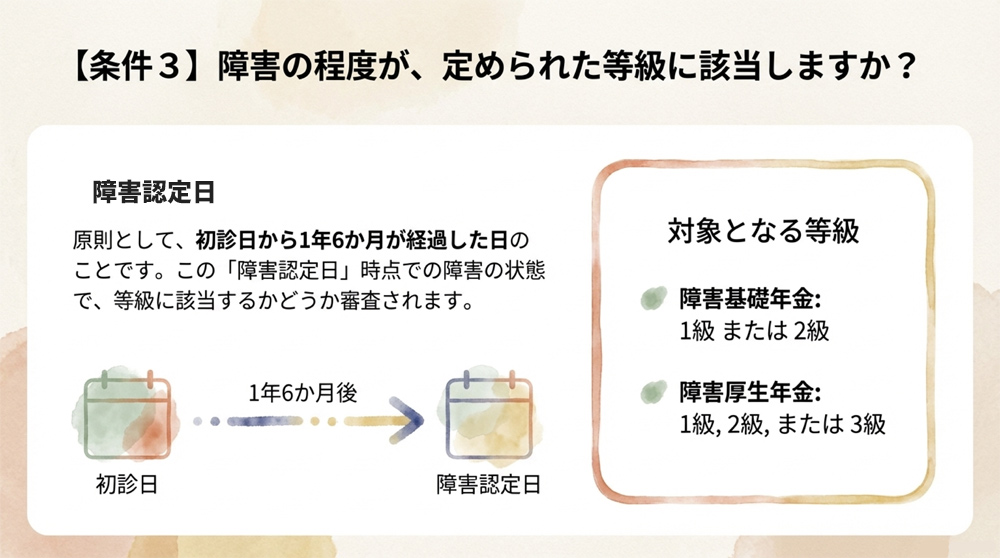

【要件3】障害状態要件 – 障害の程度が年金の定める等級に該当

障害状態要件とは、障害の程度が公的年金の定める**障害等級(1級~3級)に該当することを求める条件です。

具体的には、「障害認定日」において一定以上の重さの障害が残っている必要があります。

障害認定日とは

原則として初診日から1年6か月経過した日が「障害認定日」となります(病気やケガの症状がその前に固定し治療の効果が頭打ちになった場合はその日が認定日となる場合もあります)。

例えば2024年1月10日が初診日なら、2025年7月10日が障害認定日です。

この認定日を基準に障害の程度を審査します。なお、初診日が20歳前の場合は20歳に達した日が認定日扱いとなります。

認定日時点の障害等級

障害基礎年金の場合は1級または2級に該当していることが必要です。

障害厚生年金の場合は1級~3級のいずれかに該当していれば対象となります。

等級は1級が最も重く、次いで2級、3級と続きます。

障害基礎年金では3級の障害は支給対象外である点に注意してください。

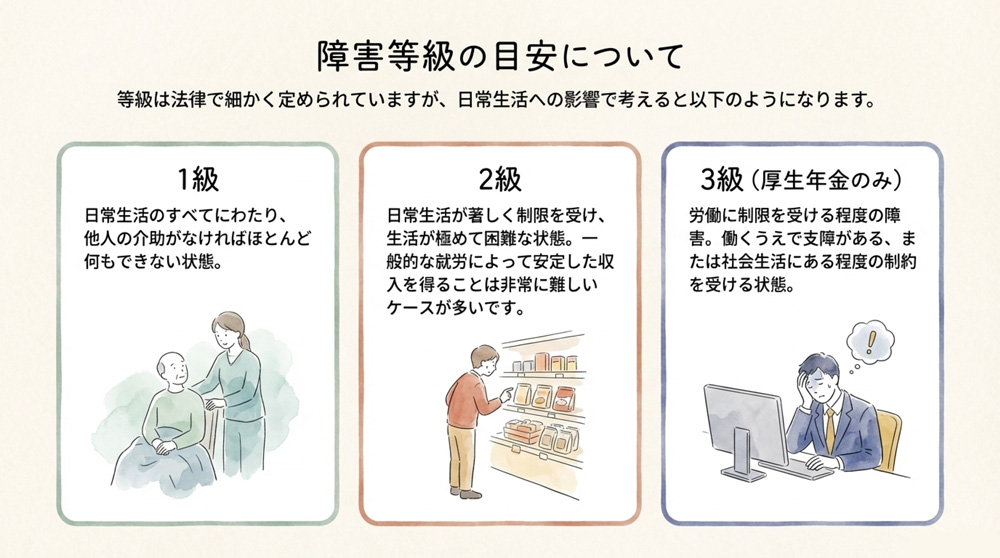

障害等級の目安

等級は法律に基づく「障害等級表」や「障害認定基準」により細かく定められていますが、その概要は以下のとおりです。

- 1級: 日常生活のすべてにわたり他人の介助がなければほとんど何もできない状態。身の回りのこともかろうじてできる程度で、自力では生活が成り立たない重度の障害です。

- 2級: 日常生活に著しい制限を受け、必ずしも常時介助は不要でも生活は極めて困難な状態です。法令上は「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」とされており、その結果として一般的な就労によって安定した収入を得ることは非常に難しいケースが多いとイメージしていただくとよいでしょう。

- 3級: (厚生年金のみ)労働に制限を受ける程度の障害。必ずしも日常生活は全面的には困難でないものの、働くうえで支障がある、または日常生活や社会生活にある程度の制約を受ける状態を指します。たとえば厚生年金3級は「労働が制限を受ける程度の障害」とされ、一般的な就労が困難または著しく制限されるケースです。

障害の程度の具体例

例えば視力や視野の障害では、その測定値によって1~3級か該当なしと判定されます。

また、人工透析が必要な腎臓疾患は通常2級相当、人工関節や人工肛門は程度により3級相当になる場合があります。

精神障害(うつ病・統合失調症など)でも、日常生活への影響度合いによって2級や3級となるケースがあります。

詳しくは日本年金機構の「障害認定基準」に病態ごとの判定基準が示されています。

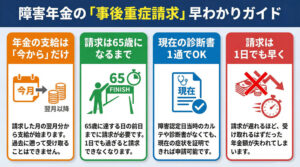

事後重症による請求

障害認定日時点では等級に該当しなかったものの、その後症状が悪化して障害等級に該当する状態になった場合は、65歳の誕生日の前々日までであれば後から請求(事後重症による請求)して障害年金を受け取ることができます。

この場合、請求した月の翌月分から年金が支給されます。

例えば初診日から1年半後には障害が軽かったが、その数年後に悪化して2級程度になった場合などは、この制度により障害年金を請求できます。

ただし65歳を過ぎてから新たに障害年金の申請を行うことは原則できません(後述のとおり老齢年金等との選択や調整となります)。

(※事後重症請求に関しましては『事後重症請求とは』のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。)

要件を満たさない場合は?

上記いずれの納付要件の特例にも該当しない場合、残念ながら障害年金を受け取ることはできません。

例えば加入期間の半分以上が未納だったようなケースでは資格が得られません。

一度満たせなかった要件を後から覆すこと(初診日以降に未納分を追納する等)はできないため、日頃から保険料を納めておくことが肝心です。

万一未納期間がある方は、時効になっていない過去2年分であれば後から納める(追納)ことも可能ですので、障害年金のみならず将来の老齢年金のためにも早めに手続きを検討しましょう。

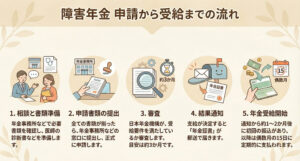

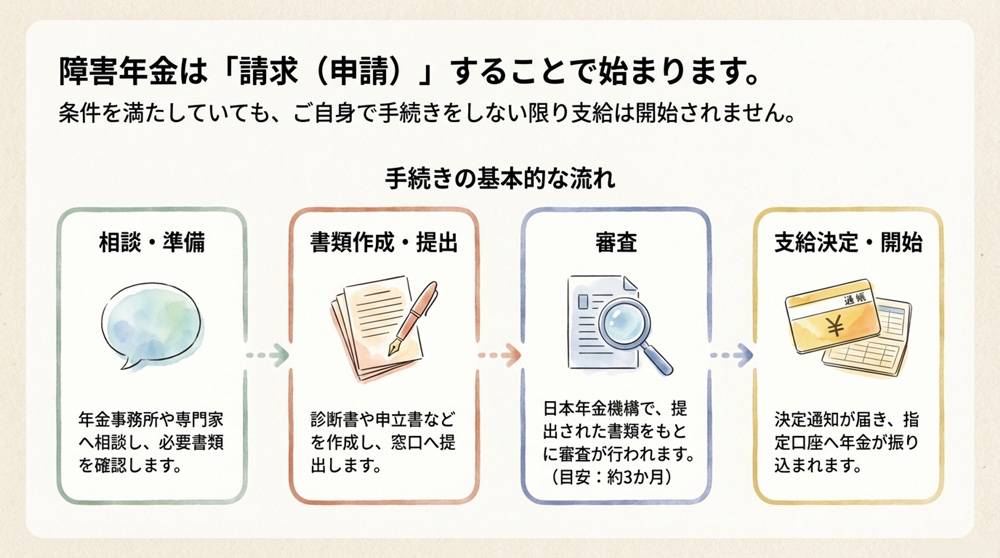

障害年金請求の手続きと注意点

以上の条件を満たす方が実際に障害年金を受け取るには、請求手続き(自分で申請すること)が必要です。

最後に、請求のタイミングや手続き上の注意点をまとめます。

請求のタイミング

障害年金は本人の請求によって支給開始となります。

原則として、障害認定日以降に請求手続きを行います。

障害認定日(初診から1年6か月後など)に障害等級に該当している場合は、その翌月分から年金が支給されます。

請求は認定日以降であればいつでも可能ですが、遡って受け取れるのは最大5年分までと時効が定められているため、あまり遅くなると受け取れない期間が発生してしまいます。

請求が遅れるとその分受給開始も遅れ、5年を超えた分は受け取り損ねますので注意してください。

65歳までに手続きを

上でも述べたとおり、障害年金は65歳未満での請求が原則です。

特に障害認定日には該当しなかったが後から悪化したケース(事後重症)の場合、65歳を過ぎてからは請求できませんので、遅くとも64歳のうちに申請する必要があります。

老齢年金の受給が開始する年齢との兼ね合いからの規定ですが、請求漏れがないよう気を付けましょう。

申請窓口

請求手続きは、お住まいの地域の年金事務所または市区町村役場の年金担当窓口で行います。

必要書類として、年金請求書のほか医師の作成する障害年金用の診断書、病歴・就労状況等申立書、初診日の証明書類(受診状況等証明書)などが求められます。

書類の記入や証明取得には時間がかかることもありますので、余裕をもって準備しましょう。

社会保険労務士など専門家に依頼して手続きを代行・支援してもらうことも可能です。

審査と支給開始

提出された書類をもとに日本年金機構で審査が行われ、障害状態や加入記録などが総合的に判定されます。

請求から結果通知まではおおよそ3か月程度が目安ですが、書類不備があるとさらに時間を要します。

無事受給権が認められると「年金証書」および支給額等を知らせる「年金決定通知書」が届きます。

その後、年金は請求した翌月分から支給となり、偶数月(2か月分ずつ)に指定の銀行口座へ振り込まれます。

例えば4月と5月分が6月15日に支払われる、といったスケジュールです。

他の年金との調整

障害年金は、老齢年金や遺族年金とあわせて複数の年金を同時に受け取ることには原則として制限があり、「1人1年金の原則」があります。

ただし、同じ支給事由の年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と障害厚生年金、遺族基礎年金と遺族厚生年金など)は1つの年金とみなされるため、基礎+厚生を組み合わせて受給することができます。

また、65歳以降は条件を満たせば、障害基礎年金と老齢厚生年金、遺族厚生年金と老齢基礎年金など、一定の組み合わせで併給できるケースもあります。

どの年金を選択・併給するのが有利かは人によって異なるため、具体的には年金事務所で確認することをおすすめします。

まとめ

障害年金は、公的年金制度に加入し保険料を納めてきた方が、予期せぬ障害で生活や収入が脅かされたときに支える大切な制度です。

受給するためには初診日、障害の程度、保険料納付状況という3つの条件をすべて満たす必要があります。

裏を返せば、「適切な時期に受診し、必要な障害状態に該当し、年金保険料をきちんと納めていれば」公的年金から障害給付が受けられるということです。

この記事で述べたように、障害年金の対象となる障害は多岐にわたり、身体の障害だけでなく内部疾患や精神疾患で働けない・日常生活が困難な場合にも受給の可能性があります。

自身やご家族の障害が障害年金に該当するか迷ったときは、遠慮なく専門機関に相談してください。

お住まいの地域の年金事務所や年金相談センターでは、職員や社会保険労務士が個別の状況に応じてアドバイスしてくれます。

また、日本年金機構のホームページには障害年金のQ&Aや診断書様式、障害認定基準の詳細など公式情報が掲載されています。

公的な情報源も適宜活用し、正確な知識に基づいて手続きを進めましょう。

困難に直面したとき、公的年金による支えを受けられるかどうかで生活の安定感は大きく違います。

障害年金は「もしも」のときのセーフティーネットです。

条件に該当しそうな方は早めに準備を進め、必要な給付をしっかり受け取ってください。

わからないことがあれば専門家に相談し、悩みを一つひとつ解決していきましょう。

あなたの不安が少しでも和らぎ、適切な支援につながる一助となれば幸いです。

はじめての人にも分かりやすい障害年金の基礎知識

障害年金の申請に関するお問い合わせ

「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。

電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。

お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。

ゆっくりご検討下さい。

お電話での無料相談はこちら

LINE@での無料相談はこちら

当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。

いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。