「障害年金の事後重症請求(じごじゅうしょうせいきゅう)って、どうゆうこと?」と悩まれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

事後重症請求とは一言でいうと、「今の時点から障害年金を支給してください」と国に請求する方法です。

この記事では事後重症請求の仕組みや他の請求方法との違い、手続き条件や必要書類、さらに注意点やメリット・デメリットまで、わかりやすくご説明したいと思います。

障害年金の申請を検討している方で「請求が遅れたら損をするの?」「自分は事後重症請求の対象になる?」といった疑問をお持ちの方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

事後重症請求とはどんな制度か

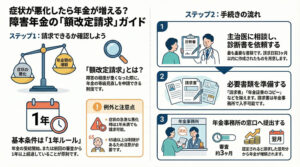

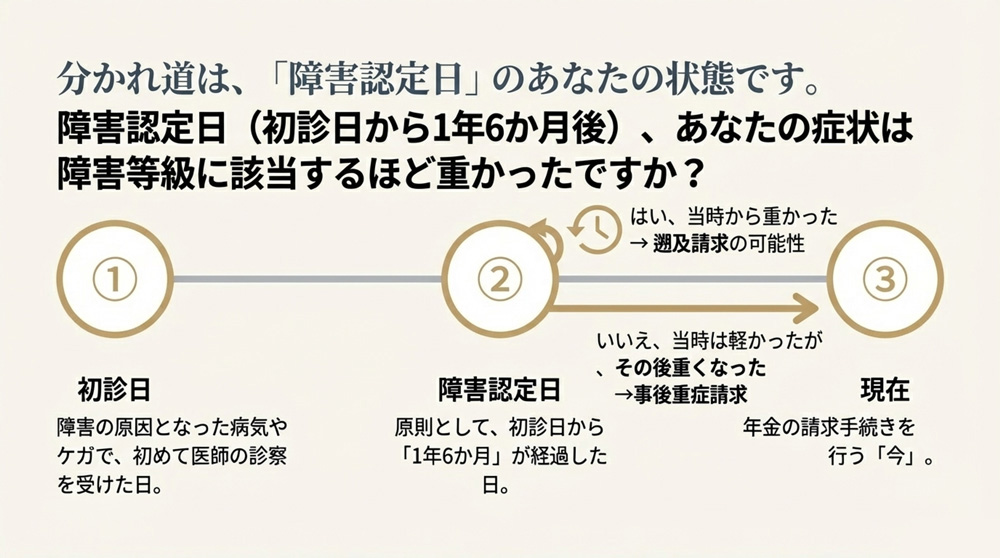

事後重症請求とは、障害認定日時点では障害年金の等級に該当しなかった方が、その後65歳までの間に症状が重くなり等級に該当した場合に行う請求方法です。

障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月経過した日(またはそれまでに症状が固定した日)を指します。(※ただし、人工透析や悪性新生物など、一部の傷病では1年6か月より前の時点が障害認定日となる例外的な取扱いもあります。)

請求のタイミングは「障害が重くなったと判断された現在」であり、その時点の障害状態を証明する現在の診断書を用意して申請します。

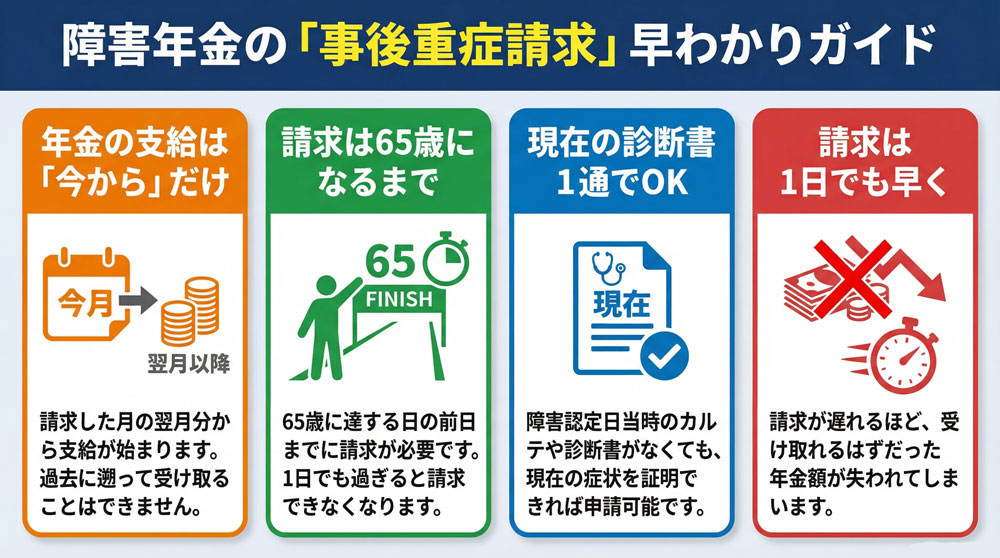

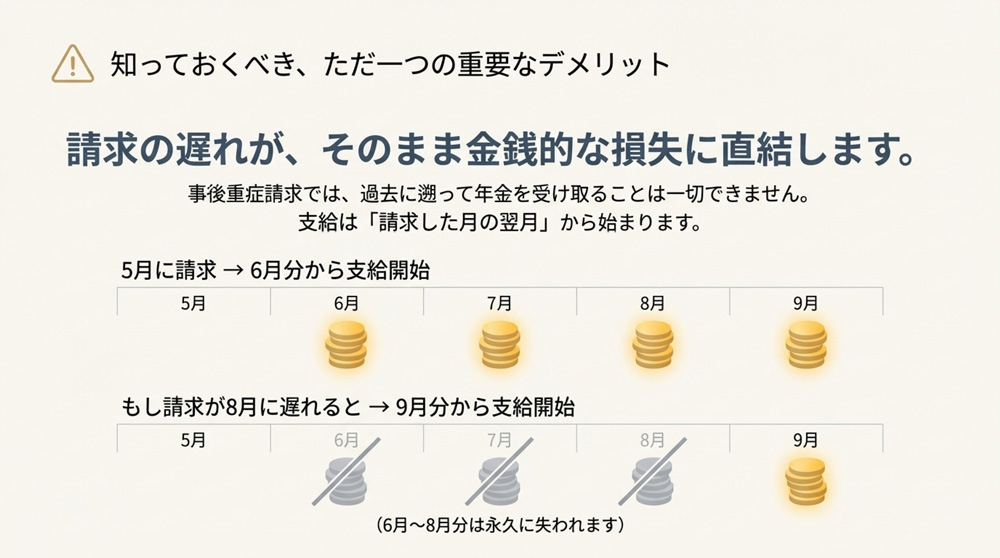

請求が受理され支給決定となれば、請求した月の翌月分から障害年金が支給開始されます。

【ポイント1】支給は今後のみ

事後重症請求では、請求以前の期間に遡って年金を受け取ることはできません。

言い換えると、請求時に受給権が発生し、その翌月以降の将来に向けてしか年金が支給されない仕組みです。

たとえ何年も前から障害状態で苦しんでいたとしても、請求が遅れた分の過去の年金は受け取れないので注意が必要です。

例えば、5月に請求すれば6月分から年金支給されますが、8月まで待って請求するとその間の年金は失われ、9月分からしか支給されません。

【ポイント2】65歳までに手続き

事後重症請求ができるのは、65歳に達する日の前日(一般的には「65歳の誕生日の前々日」)までです。

例えば誕生日が6月27日の方は、6月25日までに請求書が受理されている必要があります。

障害基礎年金・障害厚生年金ともに、新規の障害年金請求は原則65歳未満であることが条件であり、事後重症請求の場合は必ず65歳前までに請求書を提出しなければなりません。

65歳を過ぎると事後重症請求そのものができなくなってしまいます(※初診日が65歳前なら認定日請求・遡及請求は例外的に65歳以降でも可能な場合があります)。

【ポイント3】他の請求方法との関係

障害年金の請求方法には、今回説明している「事後重症請求」のほかに、「障害認定日請求」(認定日から1年以内に行う本来請求)と「遡及請求」(認定日から時間が経って後から遡って行う請求)があります。

障害認定日請求または遡及請求では、障害認定日(初診から1年6か月後)の時点で障害等級に該当していたことを証明できれば、その障害認定日の翌月分から年金を受け取れる可能性があります。

一方、事後重症請求では過去に遡っての支給は一切認められないため、「障害認定日当時は軽度で受給資格がなかったが、後から重くなったケース」に限って適用される方法です。

まずはご自身の初診日や障害認定日時点での状態を振り返り、どの請求方法に該当しそうかを把握することが大切です。

請求方法別の比較表

上記の3種類の請求方法について、主な違いをまとめると次のとおりです。

ご自身の状況に照らして、どの請求方法になりそうか確認してみてください。

| 請求方法 | 請求のタイミング | 受給開始時期 | 過去分の受給 | 必要な診断書 |

|---|---|---|---|---|

| 障害認定日請求(本来請求) | 初診日から1年6か月経過後、障害認定日(その日から1年以内に請求) | 認定日の翌月分から支給開始 | あり(認定日以降の分を受給可) | 認定日当時の診断書(+現在の診断書※) |

| 遡及請求 | 障害認定日から1年以上経過後に後から請求 | 認定日の翌月分から支給開始(初回に最大5年分まとめ支給) | あり(直近5年分まで遡及可能) | 認定日当時の診断書+現在の診断書(2通) |

| 事後重症請求 | 障害認定日以降に障害が重くなったとき(65歳まで) | 請求月の翌月分から支給開始 | なし(将来分のみ) | 現在の診断書1通のみ |

※障害認定日請求でも、請求が障害認定日から1年を超えた場合は遡及請求として扱われ、認定日当時と現在の2通の診断書提出が必要になります。

上表のように、障害認定日請求/遡及請求では請求が遅れても障害認定日に遡って年金を受け取れる可能性がありますが、事後重症請求では一切遡及がありません。

したがって、「障害認定日当時に受給要件を満たしていたかどうか」がまず分かれ道になります。

認定日当時にすでに重い障害状態だった方は遡及請求によって過去分を含めて受け取れるケースがありますが、認定日当時は軽度で受給できず後から重くなった方は事後重症請求で現在から受給開始する形になるという点を押さえておきましょう。

事後重症請求の条件と必要書類

では実際に事後重症請求を行う場合、どのような条件を満たし、書類を準備する必要があるのでしょうか。

基本的な要件は通常の障害年金請求と共通していますが、事後重症請求特有のポイントもあります。

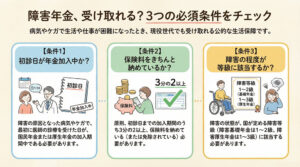

事後重症請求の条件

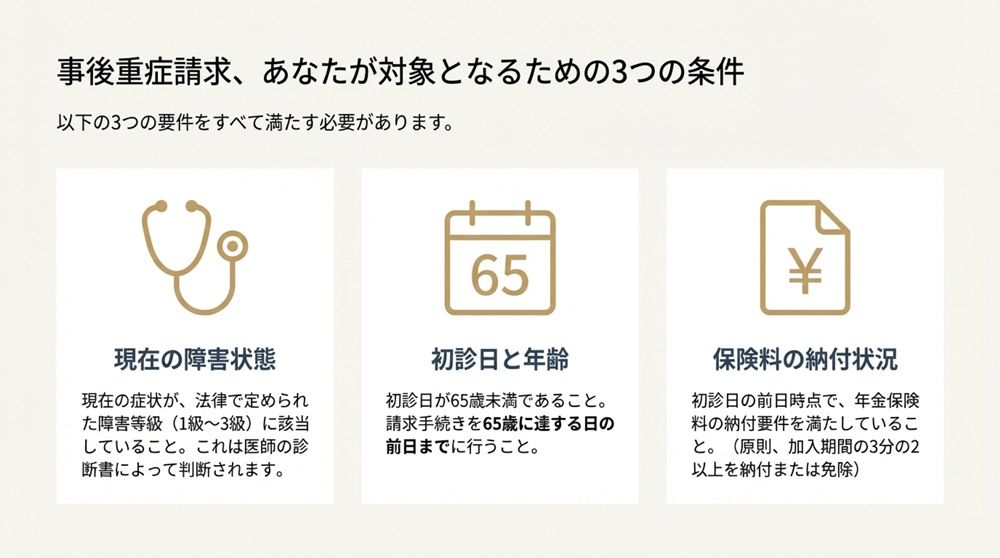

事後重症請求を行う場合、以下の条件を満たしている必要があります。

【条件1】障害状態が法律上の等級に該当していること(現在)

事後重症請求では現在の障害の状態が障害等級(障害基礎年金なら1級または2級、障害厚生年金なら1~3級)に該当していることが必要です。

これは医師の診断書によって証明します。障害等級の基準は症状や日常生活への支障度合いにより細かく定められており、他人の介助なしではほとんど生活できない程度(1級)や日常生活が極めて困難で就労ができない程度(2級)などが該当します。

請求時点でこれらの状態に該当していないと、事後重症請求は認められません。

【条件2】初診日が65歳未満であること

初診日(障害の原因となった傷病で初めて医療機関を受診した日)が65歳より前であることが原則条件です。

65歳以降に初診となった傷病については、新たに障害基礎年金を請求することは原則できません(※初診日時点で厚生年金に加入中のケースなど障害厚生年金として例外的に請求できる場合があります)。

まずは年金事務所等で自身の初診日の確認を行いましょう。

【条件3】保険料納付要件を満たしていること

こちらは事後重症に限らず障害年金の根本条件ですが、初診日の前日時点で公的年金保険料の納付要件を満たしている必要があります。

具体的には、初診日の前日までに年金加入期間の3分の2以上の期間で保険料を納めている(または免除を受けている)ことが必要です。

一部例外として、初診日が令和18年3月末日までの場合は「直近1年間に未納がなければよい」という特例もあります。

ここでいう「納付済期間」には、免除期間・納付猶予期間・学生納付特例期間も含まれます(いずれも適切な手続きがされていることが前提です)。

この納付要件をクリアしていないと、障害の程度に関わらず障害年金そのものが支給されませんので注意してください。

事後重症請求の診断書

事後重症請求で提出すべき診断書は現在の障害状態を示すもの1通です。

障害認定日当時の診断書は不要ですが、現在の診断書の「現症日」(診断書に記載された診察日付)が請求日から3か月以内である必要があります。

したがって、請求を決めたらできるだけ早く最新の診断書を取得し、その日付から3ヶ月以内に年金事務所へ提出しましょう。

加えて、初診日を証明する書類(受診状況証明書等)や病歴・就労状況等申立書、年金請求書など通常の障害年金請求に必要な書類一式も用意します。

これらは年金事務所で案内してもらえますので、不明点は相談しながら準備すると安心です。

その他の条件・制約

既に老齢年金を繰上げ受給している方は事後重症請求不可という重要な制約があります。

60歳代前半で老齢年金の繰上げ請求をすると、その時点から障害年金の事後重症請求は一切できなくなるルールです。

持病がある方は「65歳前に障害年金を請求する可能性」を考慮し、安易に老齢年金を繰上げしないようご注意ください。

また20歳前に初診日のある傷病(20歳前傷病)の場合、事後重症請求であっても所得による支給制限など特有の取り扱いがあります。

事後重症請求のメリット・デメリット

事後重症請求には他の請求方法にない特徴があります。

そのメリットとデメリットを理解しておきましょう。

事後重症請求のメリット

まずは事後重症請求のメリットからご説明します。

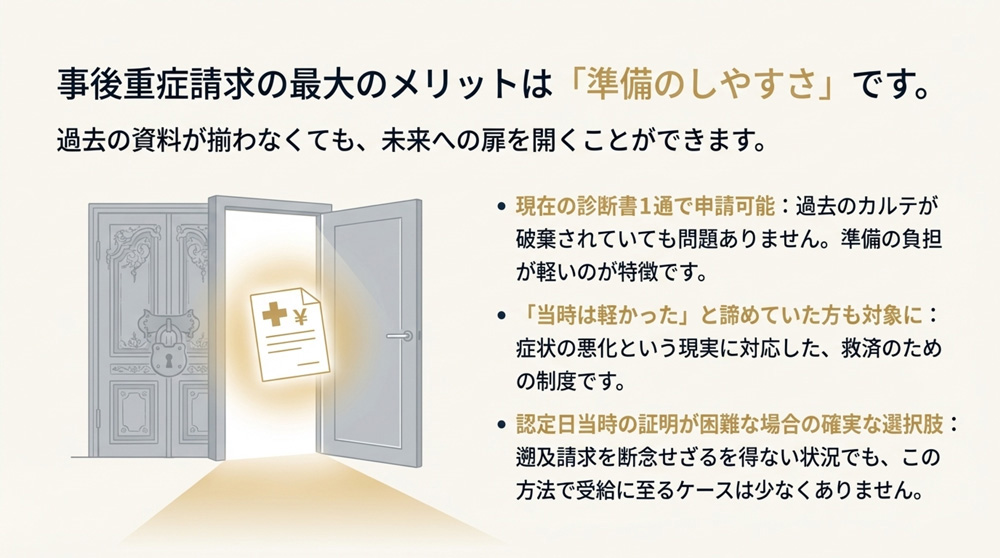

現在の状態が重ければ申請できる

障害認定日当時に受給できなかった方でも、諦めず現在の重い障害状態で申請できることが最大のメリットです。

「当時は軽かったから障害年金は無理」と思っていたケースでも、症状悪化で等級に該当すれば救済の可能性があります。

診断書1通で手続き可能

前述のとおり事後重症請求は現在の診断書1枚で申請できます。

過去のカルテや診断書が不要なため、準備のハードルが比較的低いです。

他の請求方法のように複数の診断書を集める必要がなく、医師の協力も現在の主治医だけで足りる場合が多いでしょう。

障害認定日当時の資料がなくてもOK

病歴が長い方では、障害認定日頃のカルテが破棄されていたり、当時の医師が診断書を書けないケースもあります。

そのような過去資料が整わない場合でも申請できるのが事後重症請求の強みです。

実際、認定日当時の診断書を用意できず遡及請求を断念せざるを得ないときに事後重症請求へ切り替えて受給に至るケースは少なくありません。

事後重症請求のデメリット

次に事後重症請求のデメリットをご説明します。

過去に遡って受け取れない

繰り返しになりますが、事後重症請求では受給開始時期が請求の翌月からとなり、過去分の年金は一切支給されません。

本来であればもっと早く受け取れたはずの期間の年金を逃してしまう可能性があります。

「知らなかった」「忙しくて手続きできなかった」という理由でも遡及は認められないため、この点は大きな不利益と言えます。

請求の遅れがそのまま損失に直結

障害年金は請求しない限り支給されない制度です。

請求が遅れれば遅れるほど、将来受け取れるはずだった年金が減っていくことになります。

例えば1年申請を遅らせれば、本来受け取れたはずの1年分の年金を永久に失う計算です。

したがって「もしかして該当するかも?」と思ったら一日でも早く行動することが重要です。

認定日当時に重かった場合は不利

事後重症請求は、障害認定日当時は軽症だった方向けの救済です。

そのため、もし本当は認定日当時から重い障害状態だったにもかかわらず証拠がなく事後重症扱いで申請した場合、過去に遡って年金を受け取れない分だけ損をしてしまいます。

本来は遡及請求できたケースでも資料不足でやむを得ず事後重症請求に回ると、最大5年分の一時金を逃す可能性があります。

このように過去の障害状態を証明できない場合の妥協策になってしまう側面はデメリットと言えます。

老齢年金との関係に注意

前述したように老齢年金の繰上げ受給を開始した時点で障害年金の新規請求権は消滅します。

このため、将来的に障害年金を請求する可能性がある人は安易に老齢年金を早取りしないことが鉄則です。

仮に障害状態が重くなっても、繰上げをしていると事後重症請求すらできず受給できないという最悪の事態になりかねません。

事後重症請求の流れと手続きのヒント

事後重症請求の具体的な手続きは、基本的に通常の障害年金請求と同じです。

以下に一般的な流れを示します。

- 初診日の特定と年金加入歴の確認:まず、ご自身の傷病の初診日を確認します。初診日が証明できないと障害年金は請求できません。通院していた医療機関に「受診状況等証明書」を依頼するなどして記録を入手しましょう。また初診日時点で保険料納付要件を満たしているか、年金事務所で記録を確認してもらいます。

- 現在の診断書の取得:主治医に障害年金用の診断書作成を依頼します。直近の症状を詳しく書いてもらうことが重要です。診断書の様式は障害の種類(精神の障害用、肢体の障害用など)によって異なります。不明点は年金事務所や社労士に相談し、請求に必要な診断書を正確に書いてもらえるよう依頼しましょう。診断書が完成したら日付(現症日)を確認し、3ヶ月以内に提出手続きを行います。

- その他書類の準備:年金事務所で年金請求書(事後重症請求用)や病歴・就労状況等申立書の用紙をもらいましょう。病歴・就労状況等申立書にはこれまでの傷病の経過や生活状況、働けない状況などを時系列で詳しく記入します。現在通っている医療機関以外にも、過去に通院した病院があればその期間や症状も記載します。書き方が難しい場合は年金事務所で書き方の指導を受けることもできます。

- 年金事務所へ請求手続き:書類一式が揃ったら、お近くの年金事務所または年金相談センターで請求手続きを行います。事前に電話予約して相談員の方にチェックしてもらいながら提出すると安心です。提出期限(65歳前、診断書の有効期限内など)を守って提出しましょう。

- 審査と結果通知:提出後、日本年金機構で審査が行われます。通常、提出から3~4か月程度で結果が郵送で届きます。無事に支給決定となれば年金証書が届き、指定した金融機関口座に初回振込が行われます(初回振込日は決定通知に記載されます)。不支給(却下)の場合は不支給通知書が届きますが、諦めず内容を確認してください。決定内容に納得できない場合は、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内であれば、社会保険審査官に対して審査請求(不服申立て)をすることができます。書類不備などが原因で不支給となったケースでは、内容を整えて再度あらためて請求し直すことも可能です。専門家に相談しながら対応すると良いでしょう。

まとめ

事後重症請求は、障害年金という制度を後から知った方や、最初は受給できなかったけれど症状が悪化してしまった方にとって、将来の生活を支える大切なセーフティーネットです。ポイントをまとめると以下のとおりです。

- 事後重症請求は現在からの支給のみで、過去には遡れない請求方法。請求の遅れはそのまま損失になるため、「もしかして」と思ったら早めの手続きを心掛けることが重要。

- 65歳までに請求する必要があり、老齢年金の繰上げ受給をしている場合は請求できないという制限がある。持病がある方は老後の年金選択にも注意しましょう。

- 診断書1枚で申請可能など準備のしやすさがメリットですが、その反面過去に本来もらえたはずの年金が受け取れないリスクもあります。認定日当時に重かった可能性があるなら、可能な限り証拠を探し遡及請求の道も検討しましょう。

障害年金の請求方法はご自身の病状経過や証拠資料の有無によって適切な選択が変わります。

「自分の場合はどうなるのか?」と迷ったときは、お近くの年金事務所や障害年金専門の社会保険労務士に相談することをおすすめします。

専門家に相談すれば、認定日請求と事後重症請求のどちらが有利か、書類の整え方など具体的なアドバイスが得られるでしょう。

最後に強調したいのは、事後重症請求は「今からでも決して遅くはない」ための制度だということです。

障害年金を受給できれば、金銭的な支えとなるのはもちろん、精神的な安心感にもつながります。

一人で悩まず、ぜひ制度を積極的に活用してください

。あなたの状況にあった適切な手続きを踏めば、「悩みが解決した」「疑問が解消された」「詳しくわかりやすい」と感じられる結果につながるはずです。

本記事がその一助となれば幸いです。

はじめての人にも分かりやすい障害年金の基礎知識

障害年金の申請に関するお問い合わせ

「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。

電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。

お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。

ゆっくりご検討下さい。

お電話での無料相談はこちら

LINE@での無料相談はこちら

当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。

いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。