障害年金に関してよくある「脊柱管狭窄症でもらえる障害年金の金額はいくら?」という質問にお答えします。

「脊柱管狭窄症」の認定基準

障害年金の受給の基準は「障害認定基準」に定められています。

脊柱管狭窄症は「肢体の障害」に該当し、脊柱管狭窄症によって障害のある部位の機能障害に準じて、障害認定基準の『第7節/肢体の障害 第2 下肢の障害 ・第3 体幹・脊柱の機能の障害』を適用して審査されます。

※【令和4年4月1日改正版】国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第7節 肢体の障害 第2 下肢の障害

※【令和4年4月1日改正版】国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第7節 肢体の障害 第 3 体幹・脊柱の機能の障害

認定基準 下肢の障害

下肢の障害については、次のとおりとされています。

| 令別表 | 障害の程度 | 障 害 の 状 態 | |

| 国年令別表 | 1級 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両下肢の用を全く廃したもの」という。) | |

| 2級 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一下肢の用を全く廃したもの」という。) | ||

| 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |||

| 厚年令 | 別表1 | 3級 | 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの |

| 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |||

| 別表2 | 障害手当金 | 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの | |

| 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |||

(1) 機能障害

- ア 「両下肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「両下肢の用を全く廃したもの」とは、両下肢の 3 大関節中それぞれ 2 関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいう。

- (ア) 不良肢位で強直しているもの

- (イ) 関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の 2 分の 1 以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

- (ウ) 筋力が著減又は消失しているもの

ただし、両下肢それぞれの膝関節のみが 100 度屈曲位の強直である場合のように、両下肢の 3 大関節中単にそれぞれ 1 関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その両下肢を歩行時に使用することができない場合には、「両下肢の用を全く廃したもの」と認定する。なお、認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

- イ 「一下肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「一下肢の用を全く廃したもの」とは、一下肢の 3 大関節中いずれか 2 関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいう。

- (ア) 不良肢位で強直しているもの

- (イ) 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の 2 分の 1 以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

- (ウ) 筋力が著減又は消失しているもの

ただし、膝関節のみが 100 度屈曲位の強直である場合のように単に1 関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その下肢を歩行時に使用することができない場合には、「一下肢の用を全く廃したもの」と認定する。

- ウ 「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、両下肢の 3 大関節中それぞれ 1 関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の 2 分の 1 以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの)をいう。なお、認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

- エ 「関節の用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の 2 分の 1 以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節)をいう。

- オ 「関節に著しい機能障害を残すもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の 3 分の 2 以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼)をいう。

(注) 関節に著しい機能障害がない場合であっても、関節に機能障害を残すもの(「関節の他動可動域が健側の他動可動域の 5 分の 4 以下に制限されたもの」又は「これと同程度の障害を残すもの(例えば、固定装具を必要としない程度の動揺関節、習慣性脱臼)」をいう。)に該当する場合は、第 2 章「併合等認定基準(併合判定参考表の 12 号)」にも留意すること。

- キ 「身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、一下肢の 3 大関節中 1 関節が不良肢位で強直しているもの)又は両下肢に機能障害を残すもの(例えば、両下肢の 3 大関節中それぞれ 1 関節の筋力が半減しているもの)をいう。なお、両下肢に障害がある場合の認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

- ケ 「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、一下肢に機能障害を残すもの(例えば、一下肢の 3 大関節中 1 関節の筋力が半減しているもの)をいう。

- コ 日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。

- (ア) 片足で立つ

- (イ) 歩く(屋内)

- (ウ) 歩く(屋外)

- (エ) 立ち上がる

- (オ) 階段を上る

- (カ) 階段を下りる

(5)関節可動域の測定方法、関節の運動及び関節可動域等の評価

測定方法については、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による。

- ア 関節の運動に関する評価については、各関節の主要な運動を重視し、他の運動については参考とする。なお、各関節の主要な運動は次のとおりである。

| 部 位 | 主要な運動 |

|---|---|

| 股 関 節 | 屈曲・伸展 |

| 膝 関 節 | 屈曲・伸展 |

| 足 関 節 | 背屈・底屈 |

| 足 指 | 屈曲・伸展 |

- イ 関節可動域の評価は、原則として、健側の関節可動域と比較して患側の障害の程度を評価する。ただし、両側に障害を有する場合には、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域を参考とする。

- ウ 各関節の評価に当たっては、単に関節可動域のみでなく、次の諸点を考慮した上で評価する。なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、上記諸点を考慮し、日常生活における動作の状態から下肢の障害を総合的に認定する。

- (ア) 筋力

- (イ) 巧緻性

- (ウ) 速さ

- (エ) 耐久性

認定基準 体幹・脊柱の機能の障害

体幹・脊柱の機能の障害については、次のとおりとされています。

| 令別表 | 障害の程度 | 障 害 の 状 態 | |

| 国年令別表 | 1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | |

| 2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | ||

| 厚年令 | 別表1 | 3級 | 脊柱の機能に著しい障害を残すもの |

| 別表2 | 障害手当金 | 脊柱の機能に障害を残すもの | |

認定要領

認定要領では、各等級に相当すると認められるものを以下のように一部例示されています。

(2)脊柱の機能の障害

脊柱の機能障害は、脊柱の脱臼骨折又は強直性脊椎炎等によって生じる もので、荷重機能障害と運動機能障害がある。

- ア 荷重機能障害は、脊柱の支持機能の障害で、日常生活及び労働に及ぼす影響が大きいので重視する必要がある。 なお、「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が 前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の もの」とは、日常生活における動作が一人でできるが非常に不自由な場合又はこれに近い状態をいう。

- イ 日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。

- (ア) ズボンの着脱(どのような姿勢でもよい)

- (イ) 靴下を履く(どのような姿勢でもよい)

- (ウ) 座る(正座、横すわり、あぐら、脚なげ出し)

- (エ) 深くおじぎ(最敬礼)をする

- (オ) 立ち上がる

- ウ 運動機能障害は、基本的には、前屈・後屈運動のみの測定で可とする が、脊柱全体の運動機能をみる必要がある場合は回旋・側屈を測定し認定する。

- (ア) 「脊柱の機能に著しい障害を残すもの」とは、脊柱又は背部・軟部 組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の 2分の1以下に制限されたものをいう。

- (イ) 「脊柱の機能に障害を残すもの」とは、脊柱又は背部・軟部組織の 明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の4分の3以下に制限されている程度のものや頭蓋・上位頸椎間の著しい異常 可動性が生じたものをいう。 しかし、傷病の部位がゆ合してその部位のみについてみると運動不能であっても、他の部位が代償して脊柱に運動障害は軽度あるいはほとんど 認められない場合が多いので、脊柱全体の運動機能、すなわち、前記イのような日常生活における動作を考慮し認定する。

- エ 脊柱可動域の測定方法については、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による。

- オ 神経機能障害との関係 認定に当たっては、単に脊柱の運動障害のみでなく、随伴する神経系統の障害を含め、総合的に認定する。

脊柱管狭窄症でもらえる障害年金の金額

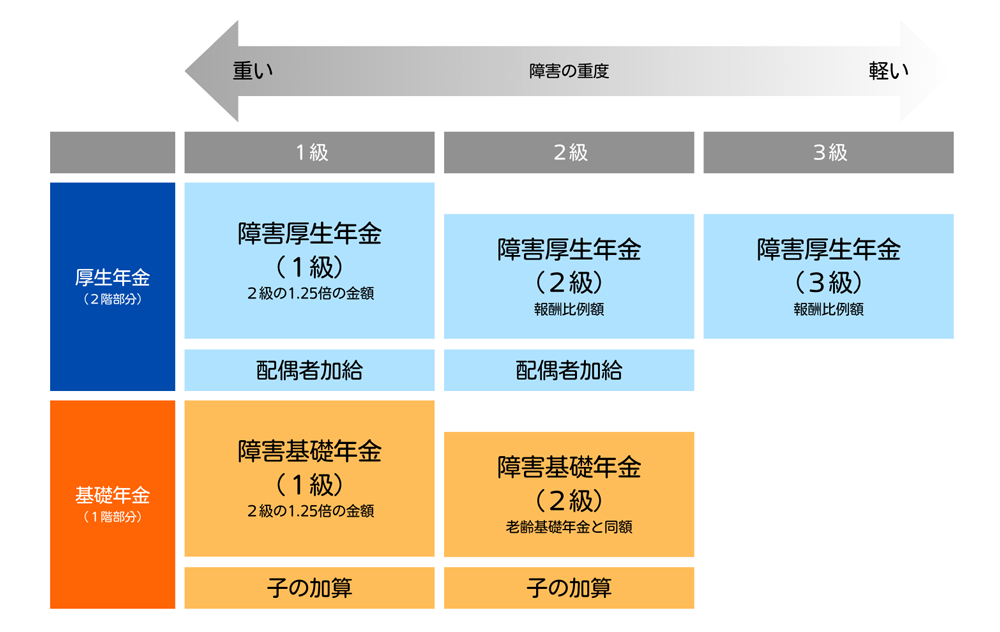

障害年金は、大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2つがあります。

障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度(障害等級1級~3級)が定められています。

障害等級3級の場合、初診日が国民年金に該当する方は障害年金の受給対象にはなりません。

それぞれの受給額を以下にご説明します。

障害年金の金額

障害年金の支給額は、毎年4月分から翌年3月分まで同一額が支給されます。

2025年度の年間支給額は以下の通りです。

| 初診日時点で加入していた年金制度 | 1級 | 2級 | 3級 |

| 基礎年金 | 1,039,625円 (月額86,635 円) +子の加算 | 831,700円 (月額69,308 円) +子の加算 | 無し |

| 厚生年金 | 1,039,625円 (月額86,635 円) +子の加算 +報酬比例の年金額×1.25 +配偶者の加給年金額 | 831,700円 (月額69,308 円) +子の加算 +報酬比例の年金額 +配偶者の加給年金額 | 報酬比例の年金額(最低保証623,800 円) |

※報酬比例部分の年金額は、年金の加入期間や過去の報酬等に応じて決まります。(報酬比例部分の詳しい計算方法は、日本年金機構ホームページ『報酬比例部分』をご参照下さい。)

子の加算

障害基礎年金の受給権者によって生計を維持されている子がある場合は、 子の人数に応じて、加算が行われます。

生計の維持とは

「生計を維持されている」とは、原則次の要件をいずれも満たす場合をいいます。

- 生計を同じくしていること。(同居していること。別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)

- 収入要件を満たしていること。(前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。)

対象となる子

- 受給権者によって生計を維持されている 「18歳到達年度の末日までにある子」

- 受給権者によって生計を維持されている 「20歳未満で障害等級の1級または 2級に該当する程度の障害の状態にある子」

子の加算金額

| 1人目・2人目(1人につき) | 3人目以降(1人につき) | |

| 2025年 (令和7年) | 239,300 円 (月額 19,941円) | 79,800 円 (月額 6,650 円) |

※各期支払額の1円未満の端数は切り捨て、切り捨てた端数の合計を2月期の支給額に加算して支払われます。

配偶者の加算(障害厚生年金の1級・2級のみ)

障害厚生年金1級又は2級の受給権者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者がいれる場合、配偶者の加算がおこなわれます。

障害基礎年金の受給権者と障害厚生年金3級の受給権者には配偶者の加算はありません。

配偶者の加算金額

| 1級・2級 | |

| 2025年 (令和7年) | 239,300 円 (月額 19,941円) |

(障害年金の金額に関しましては『障害年金の金額は?』のページでも詳しくご説明していますのでご参照下さい)

脊柱管狭窄症での障害年金の受給金額の事例

当事務所で、脊柱管狭窄症での障害年金申請をサポートさせていただいた方で、受給が決まったケースをご紹介します。

※年間受給金額は、支給決定された時点の金額です。

【事例1】年間受給金額:約59万円 (障害厚生年金3級)

| 病名 | 腰部脊柱管狭窄症・左変形性膝関節症 |

|---|---|

| 性別 | 女性 |

| 支給額 | 年額 約59万円 |

| 障害の状態 | ・歩行時には、常時、杖を利用 ・階段の昇降は手摺があっても不自由 ・立位保持困難で家事も椅子に座りながら行う ・身体障害者手帳なし |

| 申請結果 | 障害厚生年金3級 |

事例の詳細ページ:【事例727】腰部脊柱管狭窄症・左変形性膝関節症|障害厚生年金3級

【事例2】年間受給金額:約144万円(障害共済年金3級)

| 病名 | 腰部脊柱管狭窄症・腰椎圧迫骨折 |

|---|---|

| 性別 | 男性 |

| 支給額 | 年額 約144万円 |

| 障害の状態 | ・歩行が困難 ・階段は手すりがあっても困難 ・常に杖を使用している ・身体障害者手帳:なし |

| 申請結果 | 障害共済年金3級 |

事例の詳細ページ:【事例251】腰部脊柱管狭窄症・腰椎圧迫骨折|障害共済年金3級

脊柱管狭窄症で障害年金の申請を検討されている方はお気軽にご相談下さい。

わくわく社労士法人が選ばれる理由

2026年2月1日時点で当社宛にお送り頂いた依頼者様からのご感想が645件あります。

その中から、わくわく社会保険労務士法人を選んで頂いた理由として書いて頂いたものの一部をご紹介します。

【理由1】対応が良かった

一度地元の社労士さんに相談したのですが、「厚生年金は初診証明ができないととても難しい!」との返事で、私も半分、諦めていました。

ですが、YouTubeでよく見ていたわくわくさんに一度相談してみようと思い立ち、電話をさせて頂きました。

受けてくれた方が、とても前向きなご意見で、私も勇気をもらい、こちらにお願いすることに決めました。

(N.Y 様からのご感想)

神経質な部分があり、ささいな事でも気になってしまうのですが、この程度のことをわざわざ聞かない方が良いかな…と思いがちなのですが、貴社は聞いても親切に答えてくださり、本当に何でも聞いて大丈夫だなと安心感しかないです。

優しい文章で送ってくださるので、良い人達だな〜と思っています ^_^

(Y.S 様からのご感想)

【理由2】遠隔でも安心してお願いできた

遠方でも、郵送とLINEでやりとりできると実感して決めました 。

遠方なので、直接お会いしての相談ではなかったけど、TELとLINEと郵送で、安心して進めることができました。

不安な事、わからない事など、TELやLINEで問い合わせると、いつも迅速な対応、解答で、素晴らしかったです。

(O.C 様からのご感想)

遠方からの依頼だったため、お互いに顔が見えない状態でしたので不安もありましたが、担当者様のLINEでの対応がよかったため安心して進められました。

不明な点等の問い合わせや進捗状況についても、レスポンス良くご回答いただけました。

(S.T様からのご感想)

【理由3】事務所に行かずにLINE、電話、メールだけで完結する

対面や電話が苦手なのもあり、LINEと郵送でやり取りできるところがとても良く、自分には合っていると思いました。

LINEで翌日にはご連絡を頂けたので、とてもスムーズに安心してやり取りができました。

(O.S様からのご感想)

全てLINEでのやり取りで良いということで、わくわくさんにお願いしました。

対面でのやり取りや、社労士事務所に行く事が、体調的にも難しいので、すごくありがたかったです。

受給できるのか、結果が出るまでの間不安もあったのですが、分からない事など、全てLINEで丁寧に答えて頂いて、心強かったです。

(S.M 様からのご感想)

【理由4】他の事務所では断られたけれど受けてくれた

初めは、地元の社労士さんに依頼しようとしたが、現状フルタイムで働いているということで、ことごとく断られていた。

困り果てていたときに、こちらの事務所にたどり着き、可能性はあるのでやってみましょうと受けて下さった。

(N.H様からのご感想)

1度落ちたため、他の事務所では断られ、こちらの社労士さんにたどり着きました。

他の社労士さんは話を聞くだけで無理と断られ続けてましたが、こちらの社労士さんに相談して、通る可能性はあると言って頂けて安心しました。

(S.Y 様からのご感想)

【理由5】書類がわかりやすい

申請の状況などをLINEで聞けたり、送られてきた記入しないといけない書類に関しても質問を気軽にすぐできたり、付箋で分かりやすく書いてあったりと、丁寧な所が良かったです。

(匿名様からのご感想)

必要書類も丁寧に詳しい説明(付箋などで)がしてあり、難しいのはなかったです。

また、書く場所など分からない時も優しく教えて頂き、申請までほとんどおんぶにだっこで、私は楽をして待っているだけでした!

(O.M様からのご感想)

【理由6】すべて任せられる

他の社労士さんにも数件問い合わせたが、難しい質問の繰り返しばかりで、診断書は本人がもらう必要があったので、フルサポートで対応してもらえる事が決め手です。

(匿名様からのご感想)

近くの社労事務所へ相談に行きましたが、自分の場合は難しいと。

「病院にカルテが残っていないか」「自分で調べて」とか「通学していた学校に資料が残っていないか調べてみなさい」と。

全部自分でやらされた挙句、「今は忙しいから無理」と「私のケースは難しいので、受理される自信がない」とか「ご自身で申請されたら?」と断られてしまいました。

(わくわく社労士事務所は)全部お任せで申請する事ができました。

前の社労士さんには、いろいろ働かされたので、本当に何もしなくていい事に驚きでした。

不安なことはありませんでした。

(H.C 様からのご感想)

【理由7】口コミが良かった

ネットでいろいろな社労士事務所さんを調べていた中で、わくわく社会保険労務士法人さんのクチコミを見たのが決め手でした。

自分と同じような悩みから救われたというクチコミがたくさんあり、実際利用した人達の声にいちばん説得力があったからです。

(H.Y様からのご感想)

ホームページを見て口コミの内容でお願いしてみようと思いました。

良い口コミばかりでなく低評価のものもあったのですが、その対応の内容が心打たれるものがあり、信念を持ってられるのだと思い決めさせて頂きました。

(K.Y 様からのご感想)