目次

対象者の基本データ

| 病名 | 多系統萎縮症 |

|---|---|

| 性別 | 女性 |

| 支給額 | 年額 約82万円 |

| 障害の状態 |

|

| 申請結果 | 障害基礎年金2級 |

当事務所スタッフによる事例紹介動画

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。

ご相談までの経緯

ご依頼者様は、歩行困難を感じ、令和2年8月に整形外科を受診されました。

その際、診断された病名は「特発性側弯症」や「腰椎変性すべり症」でしたが、実際には、神経系の難病である多系統萎縮症(大脳基底核型)が疑われていました。

多系統萎縮症は進行性の疾患で、歩行障害や筋力低下など、日常生活に大きな支障をきたします。

ご依頼者様は、初期症状として歩行困難が見られ、その後も症状の進行に強い不安を抱えておられました。

インターネットで障害年金専門の当社を見つけ、ご相談にこられました。

申請のポイント

ご依頼者様は、遡及請求をご希望でしたので、まず、障害認定日から3ヶ月以内の状況を確認しました。

当時は、多系統萎縮症と確定診断されておらず骨折が原因の「神経障害性疼痛」と診断され治療を受けておられました。

また、車椅子も利用されていましたが、骨折による一時的なものであり、日常生活における不自由さも骨折からの疼痛が主な原因となっており、認定の可能性は低いと判断し、ご依頼者様ともご相談させて頂き事後重症請求で申請する方針に変更しました。

事後重症請求では請求日前3ヶ月以内の診断書が必要となりますので、早速、直近の診断書を取得しました。

診断書の傷病名は「多系統萎縮症」となっており、四肢(両手両足)にわたる日常生活における動作の障害や筋力の低下が適切に記載されていました。

診断書完成後には、病歴就労状況等申立書に発症から現在までの経緯、診断書だけでは伝わらない日常生活の支障等を詳述し、最後に他の申請書類を整備して申請しました。

結果

申請の結果、障害厚生年金2級が認定されました。

障害が広範囲に及ぶ場合は日常生活における動作の障害が審査のポイントになります。

診断書では、〇△(支障がある)が27項目中半数以上を占めており、想定通り2級で認定となりました。

なお、多系統萎縮症は進行性の疾患のため、次回更新(3年後)には、さらに等級が上がる(1級)可能性も十分考えられます。

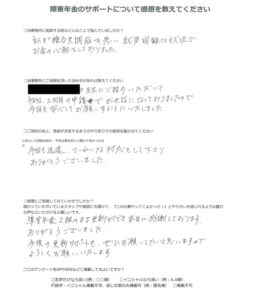

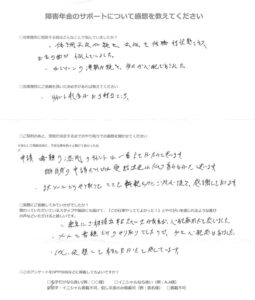

感想

多系統萎縮症のような難病については、まず、傷病の特性、症状、発症してからの経緯などを把握した上で申請することが大切であると再認識しました。

また、難病の場合、「その他の診断書」を利用する場合もありますが、本事例では、「肢体の診断書」を利用することで、ご依頼者様の障害の程度をしっかり反映させることができて認定に結びつけることができました。

難病については利用する診断書の種類も大切であると思いました。

【ポイント1】肢体障害の症状が広範囲に渡る場合の認定方法

肢体の障害が四肢全体の広範囲にわたるケースで認定は『日常生活における動作』がポイントになります。参考とされる日常生活動作は、以下のとおりです。

手指の機能

(ア) つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)

(イ) 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)

(ウ) タオルを絞る(水をきれる程度)

(エ) ひもを結ぶ

上肢の機能

(ア) さじで食事をする

(イ) 顔を洗う(顔に手のひらをつける)

(ウ) 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)

(エ) 用便の処置をする(尻のところに手をやる)

(オ) 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)

(カ) 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

下肢の機能

(ア) 片足で立つ

(イ) 歩く(屋内)

(ウ) 歩く(屋外)

(エ) 立ち上がる

(オ) 階段を上る

(カ) 階段を下りる

【ポイント2】「事後重症請求」と「遡及請求」

本来、障害年金は障害認定日(原則初診日から1年6ヵ月後)より請求することが出来ますが、何らかの理由で請求しないまま現在に至った場合は『今後の障害年金』に加えて『過去の障害年金』を請求することも可能です。

『これからの年金』を請求する方法を事後重症請求、『過去の年金』を請求する方法を遡及請求と言い、審査の結果は、上記請求を同時に行った場合であっても、それぞれに別個に結果がでます。

つまり「これからの年金は支給」するけれど、「過去の年金は不支給」という結果もあり得ます。

注意点としては『遡及請求』は事後重症が認められて初めて認定されるため、必ず事後重症請求を『最初または同時』に行う必要があります。

遡及請求を行う時は通常よりも診断書代等の費用がかかりますので、認定の可能性や費用等を考慮しつつ、検討してみてください。

以下の動画でものポイントをご説明していますので是非ご覧ください。

【ポイント3】診断書の種類

障害年金請求に使用する診断書は以下の8種類あります。

①眼の障害用

②聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用

③肢体の障害用

④精神の障害用

⑤呼吸器疾患の障害用

⑥循環器疾患の障害用

⑦腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用

⑧血液・造血器・その他の障害用

受給の可能性を1%でも上げるためには、ご自身の障害状態を最も伝えることが出来る診断書を選ぶ必要があります。

症状が多岐にわたる場合は複数の診断書を使用しても構いません。

①~⑦のいずれの傷病にも当てはまらないものは、⑧その他の障害用の診断書を使用します。

その他の障害用の診断書は記載できる項目が他の診断書に比べ限られるため、限られた項目でいかに障害状態を伝えることが出来るかが大切です。

その他の肢体の障害の事例

肢体の新着事例

肢体のよく読まれる事例

障害年金の申請に関するお問い合わせ

「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。

電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。

お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。

ゆっくりご検討下さい。

お電話での無料相談はこちら

LINE@での無料相談はこちら

当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。

いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。