障害や病気によって生活や仕事に支障が出たとき、「障害年金」という公的年金制度から金銭的なサポートを受けられる可能性があります。

しかし、障害年金の制度は複雑で分かりにくい部分も多く、「自分は受け取れるの?」「どうやって申請するの?」と疑問を感じる方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、専門家の視点から障害年金をできるだけわかりやすく解説します。

目次

障害年金とはどんな制度?

障害年金とは、公的年金(国民年金・厚生年金)の一種で、病気やケガにより一定の障害状態になった場合に給付される年金です。

老後にもらう老齢年金とは異なり、現役世代でも障害によって生活や就労が制限されるようになったときに受け取れる年金給付です。

簡単に言えば、「障害によって仕事や生活に大きな制約がある人への経済的な支援制度」です。

- 公的年金に加入していることが前提:障害年金は初診日時点において国民年金や厚生年金など公的年金制度に加入し、一定期間以上保険料を収めている人(または20歳前の障害など特例に該当する人)が対象です。学生や自営業、会社員など、いずれかの年金制度に加入中である(もしくは加入期間中に障害の原因となる病気・ケガを負った)ことが基本条件となります。

- 原則として 65歳未満で初診(障害の原因で初めて医師の診療を受けた日)を迎えていること:障害年金は障害を負った時点でまだ老齢年金を受け取る前の世代向けの制度です。そのため、初診日(障害の原因疾患の治療開始日)が65歳より前であることが要件となります(詳細は後述)。

- 障害の程度が一定以上であることが必要:後述する「障害等級」という基準で定められた重い障害状態に該当する場合に、初めて障害年金を受け取る権利が発生します。軽い障害では支給されないため、「働けないほど生活が困難かどうか」などが審査されます。

要するに、「今まで年金をきちんと納めてきた人が、障害で働けなくなったり生活に大きな支障が出たりした場合に受け取れる年金」です。

公的年金制度の一部なので支給額は非課税であり、所得税や住民税はかかりません。

支給された障害年金は、医療費や生活費などに充てることができます。

📝 高収入でももらえるの?

障害年金は 所得制限(収入による制限)が基本的にありません。

例えば障害があって年金を受給していても、働いて収入を得ること自体は問題なく、収入が高いことを理由に年金が止まることはありません(20歳前に初診日のある障害基礎年金受給者など一部ケースを除く)。

※例外として、初診日が20歳未満の場合(保険料を払っていなかった障害基礎年金)は本人の所得が一定以上だと支給停止となる所得制限があります。この場合、年間所得が約370万円超で半額停止、約472万円超で全額停止となる基準(扶養家族なしの場合、令和6年度)があります。

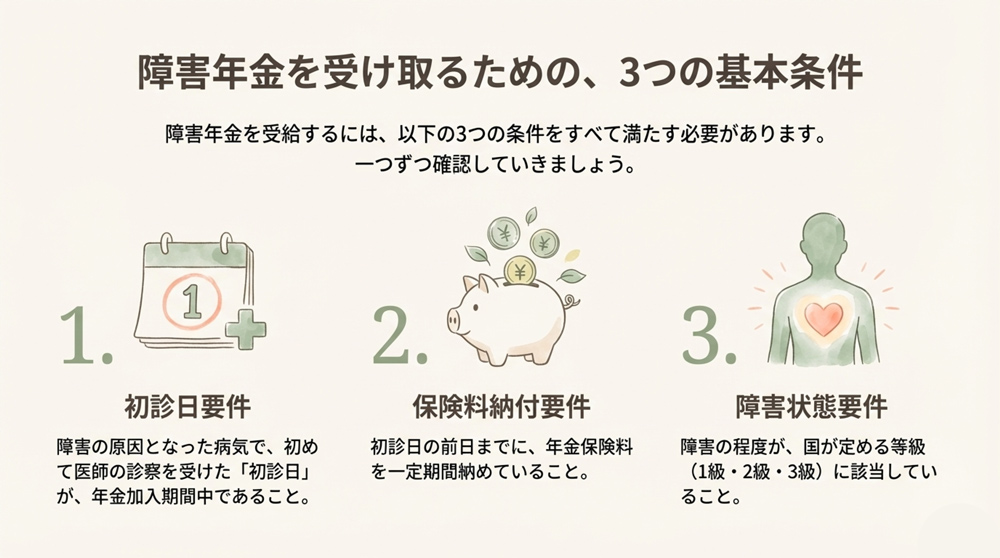

障害年金を受給できる3つの条件(受給要件)

障害年金を実際に受け取るには、次の3つの受給要件をすべて満たす必要があります。

これは国民年金・厚生年金共通の基本条件ですので、一つずつ確認しましょう。

| 受給要件 | 具体的な内容 |

|---|---|

| ① 初診日要件 | 障害の原因となった病気やケガの「初診日」(その病気・ケガで初めて医師の診療を受けた日)が、年金制度に加入している期間中にあること。 *具体的には、初診日が国民年金加入中(自営業・学生・無職など)または厚生年金加入中(会社員など)であることが必要です。 また例外的に、20歳前や60歳以上65歳未満で年金未加入の期間であっても日本に住んでいれば対象になります(※20歳未満で障害を負った場合や、60-65歳で任意加入でない期間に初診日がある場合も救済されます)。 |

| ② 保険料納付要件 | 一定以上の年金保険料を納付していること。 具体的には、初診日の前日時点で、初診日の属する月の前々月までの加入期間のうち2/3以上の期間で保険料を納めている(または免除されている)ことが必要です。 *ただし、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければOKという特例救済もあります(初診日が令和18年3月末までの場合で65歳未満なら、直近1年間に未納がなければ2/3未満でも可)。 また20歳前の初診で障害を負ったケースでは、納付要件そのものが免除されます。 |

| ③ 障害状態要件 | 一定の障害等級に該当する障害状態であること。 初診日から原則1年6か月経過した時点(障害認定日)において、障害の程度が国が定める障害等級1級または2級(厚生年金の場合は1~3級)に該当している必要があります。 *1年6ヶ月経過時点で条件に満たなくても、その後65歳前までに症状が悪化し等級に該当すれば事後重症請求が可能です。 |

上記の3要件をすべて満たしていれば、原則として障害年金を受け取る権利があります。

特に初診日要件と保険料納付要件については、請求者本人の努力ではどうにもならない部分もあります。

例えば、初診日が会社員を退職した直後(厚生年金を抜けた後)だと障害厚生年金が受け取れなくなるケースがありますし、過去に保険料の未納が多いとどんなに重い障害でも支給されない場合があります。

「自分は大丈夫かな?」と不安な方は、年金事務所や専門家に事前相談すると安心です。

(※障害年金の受給要件に関しましては『障害年金を受け取るための条件とは』のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。)

📝 初診日証明はとても重要!

初診日は障害年金の可否を左右する最重要ポイントですが、自分では変更できない過去の日付なので注意が必要です。

申請時には初診日の証明書(医療機関の受診状況等証明書)を添付します。

しかし初診の病院が閉院していたりカルテが破棄されていたりする場合、第三者の証明などで代替する必要があります。

初診日がいつか分からなかったり証明が難しいときは、専門家に相談するとよいでしょう。

国民年金と厚生年金で何が違う?障害基礎年金と障害厚生年金

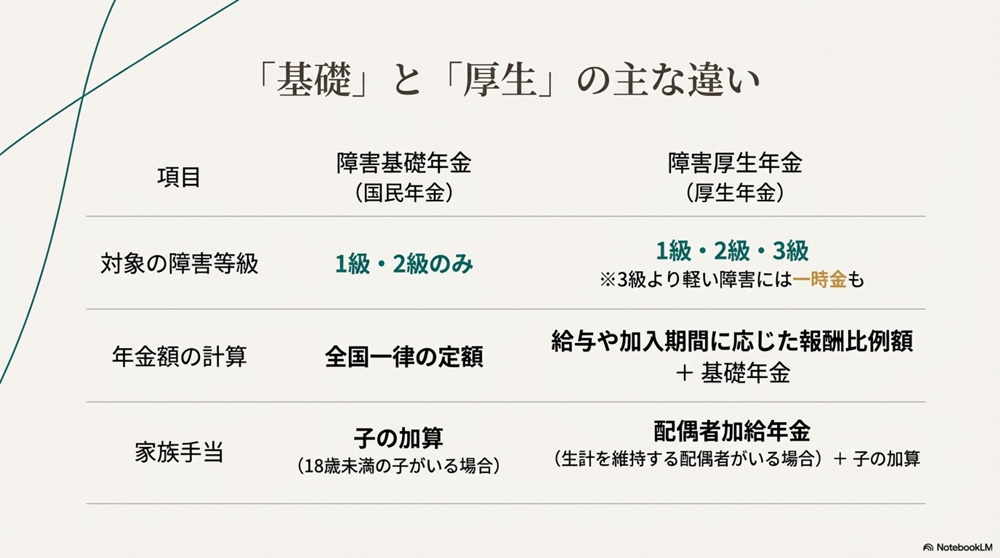

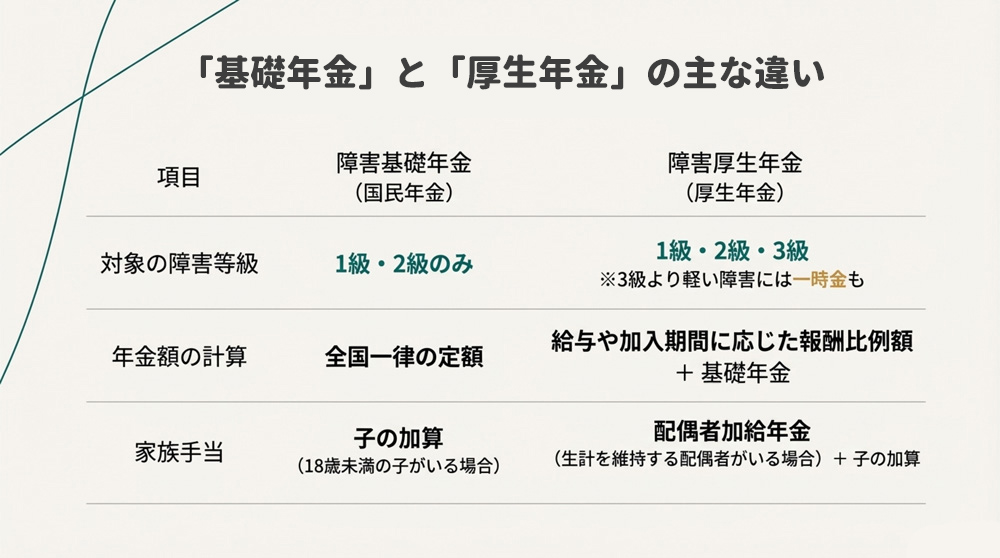

障害年金には、大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。

これは初診日時点で加入していた年金制度の違いによって受け取れる年金の種類が異なるためです。

ここでは、その違いをわかりやすく整理します。

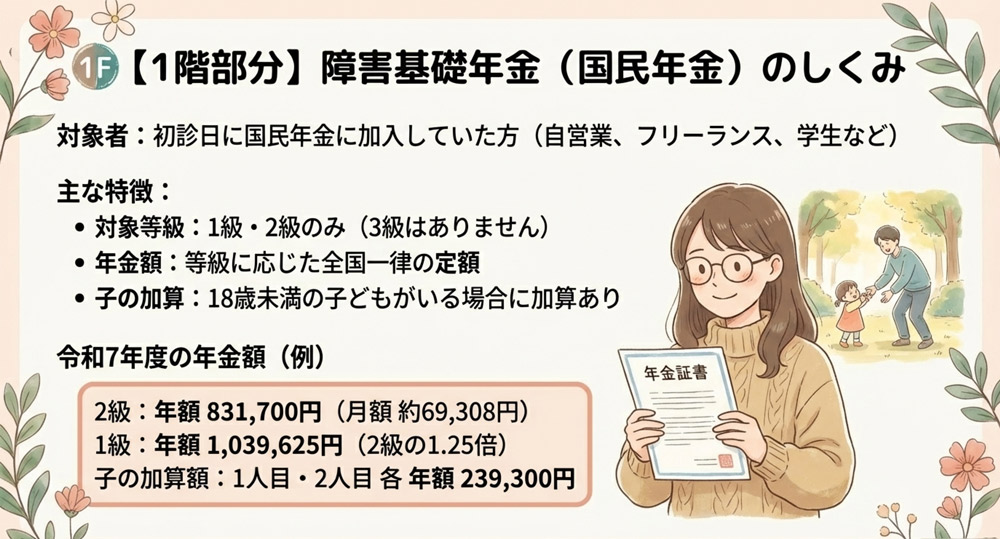

障害基礎年金

国民年金加入者向けの障害年金です。

初診日が国民年金の加入中(自営業者、フリーランス、学生、無職で扶養中の方など)や、20歳より前、あるいは60歳以上65歳未満で年金未加入だった期間にある場合に支給対象となります。

障害の程度が重い順に1級、2級が支給対象で、3級はありません(国民年金には3級の概念がない)。

いわば全員共通の基礎部分の年金です。

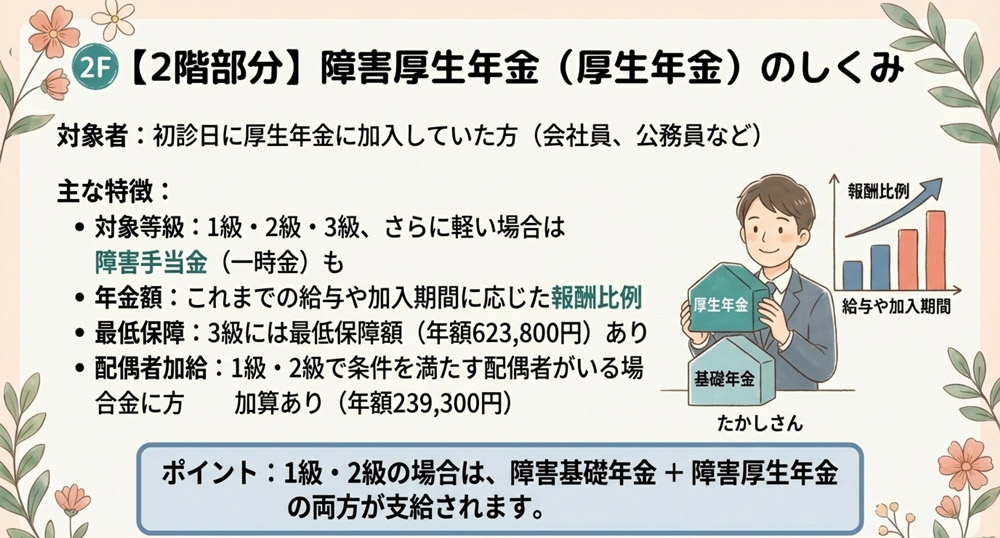

障害厚生年金

厚生年金加入者向けの障害年金です。

初診日が厚生年金の被保険者期間中(会社員や公務員など勤め先で厚生年金に入っている期間)にある場合に支給対象となります。

障害等級は1級、2級、3級まで該当すれば支給されます(さらに軽度の場合は一時金の障害手当金が支給される制度もあります)。

厚生年金加入者は国民年金にも重複加入していますから、1級と2級の場合は障害基礎年金と障害厚生年金の両方が支給されます。

3級の場合は基礎年金相当分がないため、厚生年金から算定される額のみ受け取ります。

簡単に言えば、「会社員など厚生年金の人は手厚く、3級まで対象。自営業など国民年金の人は2級まで」という違いです。

また、厚生年金には配偶者加給年金(1・2級で扶養の配偶者がいると加算)や障害手当金(3級にも満たない障害への一時金)など独自の給付もあります。

(※障害手当金に関しましては『障害手当金とは』のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。)

下表に主要な違いをまとめました。

| 障害基礎年金 (国民年金) | 障害厚生年金 (厚生年金) | |

|---|---|---|

| 該当者 | 初診日が国民年金加入中の人 (自営業、学生、無職等) または20歳前・60〜65歳未加入期の人 | 初診日が厚生年金加入中の人 (会社員、公務員等) |

| 障害等級 | 1級・2級が対象(3級なし) | 1級・2級・3級が対象(3級は厚生年金独自) ※3級未満には一時金(障害手当金)支給 |

| 年金額の計算 | 等級に応じた定額(全国一律の基礎年金額) | 被保険者本人の給与・加入期間に応じた報酬比例額(人によって異なる) +基礎年金(1・2級のみ) |

| 令和7年度の支給額(参考) | 2級:年額 831,700円(月額約69,308円) 1級:年額 1,039,625円(月額約86,635円) ※2級の1.25倍 | 報酬比例額は人によって異なる。 3級は報酬比例額のみ(最低保障623,800円) 1級は報酬比例額×1.25+配偶者加給239,300円+障害基礎年金額 2級は報酬比例額+配偶者加給239,300円+障害基礎年金額 |

| 各種加算 | 子の加算: 18歳未満の子2人まで各239,300円/年 (3人目以降79,800円) (1級・2級とも対象) | 配偶者加給: 65歳未満の配偶者に239,300円/年 (1級・2級のみ) 子の加算: 1級・2級は障害基礎年金部分として加算 (上記同額)。 3級・手当金は加算なし |

| 保険料要件 | 初診日前日時点で保険料納付が2/3以上 (または直近1年未納なし) ※20歳前初診は納付要件なし | (国民年金と同様)保険料納付2/3以上 (または直近1年未納なし) |

| 支給開始 | 原則、障害認定日の翌月分から | 原則、障害認定日の翌月分から |

| 支給期間 | 障害状態に該当している限り一生涯 (改善すれば支給停止) | 同左 (障害厚生年金3級は老齢年金相当の権利として生涯) |

| 支給間隔 | 年金は年6回 (偶数月15日)に2ヶ月分ずつまとめて支給 | 同左(基礎・厚生まとめて偶数月に支給) |

▶ ポイント

会社員等で厚生年金に加入していた人は、重い障害なら基礎年金+厚生年金の2階建てでもらえるため手厚い反面、「初診日が厚生年金期間内にあるか」がカギです。

例えば退職後(国民年金期間中)に障害を負った場合、厚生年金部分はもらえず基礎年金部分のみになります。

また自営業等の方は最初から基礎年金のみですが、その代わり障害等級2級以上であれば誰でも同じ金額が保証されます。

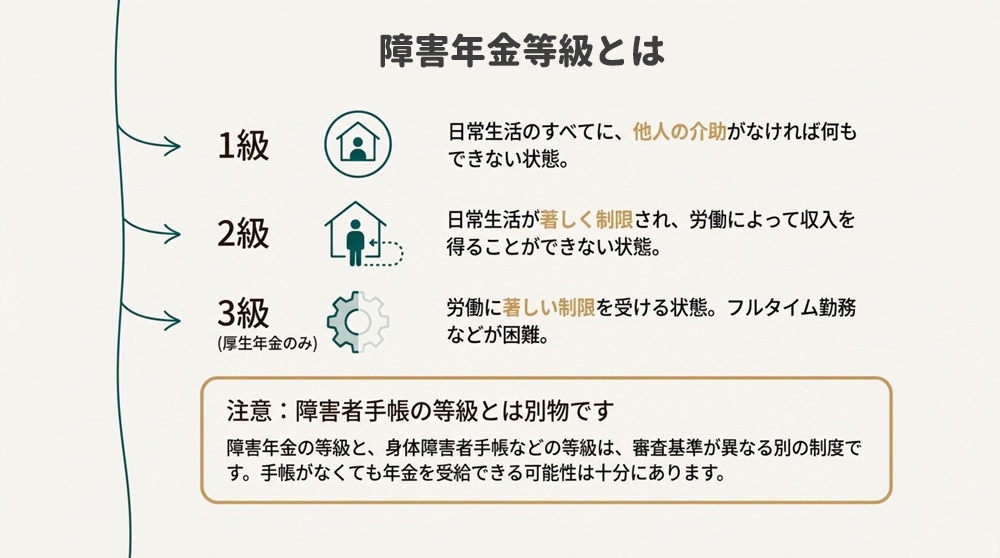

障害等級とは?

障害年金における「障害等級」は、障害の重さを示す基準で、等級に応じて受給できる年金の種類や金額が決まります。

1級が最も重く、次いで2級、3級(厚生年金のみ)となります。

それぞれの等級の目安を簡単に説明しましょう。

- 障害等級1級 – 日常生活のすべてに他人の介助が必要なレベル。身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はほとんどできない又は行ってはいけないもの。常に介護や看護が必要で、生活範囲もベッド周辺など極めて限定的な状態を指します。

- 障害等級2級 – 日常生活は、極めて困難で労働による収入を得ることができないレベル。家庭内の極めて温和な活動(軽食作りなど軽い活動)はできても、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの。活動範囲は家の中や病院内での生活に留まる状態です。障害基礎年金を受け取るには2級以上である必要があります。

- 障害等級3級 – 厚生年金独自の等級で、労働に著しい制限を受けるレベル。日常生活そのものにはほとんど支障がなくても、働くことに制約がある程度の障害状態です。たとえば「障害のためフルタイム勤務や重労働は難しいが、短時間・軽作業なら可能」といったケースが該当します。障害厚生年金では3級以上で支給対象ですが、国民年金のみの人にはこの等級はありません。

等級の判定は、障害認定基準という細かな基準に基づき、初診日から1年6ヶ月後(または症状固定時)の障害の状態を医師の診断書などで審査して行われます。

たとえば視力や聴力の数値、腕や脚の機能の程度、精神の症状や日常生活能力の評価など、障害の種類ごとに細かい基準があります。障害者手帳の等級とは別物なので注意してください(後述)。

医師が作成する診断書にはこれら基準に沿った情報が求められるため、主治医には障害年金用の診断書を書いてもらう必要があります。

📝 障害者手帳と障害年金は別

障害者手帳(身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳等)の等級と、障害年金の等級は制度が異なるため一致しないことがあります。

例えば「手帳では1級だけど障害年金は2級止まり」「手帳は交付されなかったけど障害年金3級は認定された」といったケースも存在します。審査基準や管轄も異なるため、手帳を持っていても障害年金が必ずもらえるわけではありません(逆に手帳がなくても障害年金を受給できる場合があります)。

手帳をお持ちの方は障害年金も受給できるか是非一度確認してみましょう。

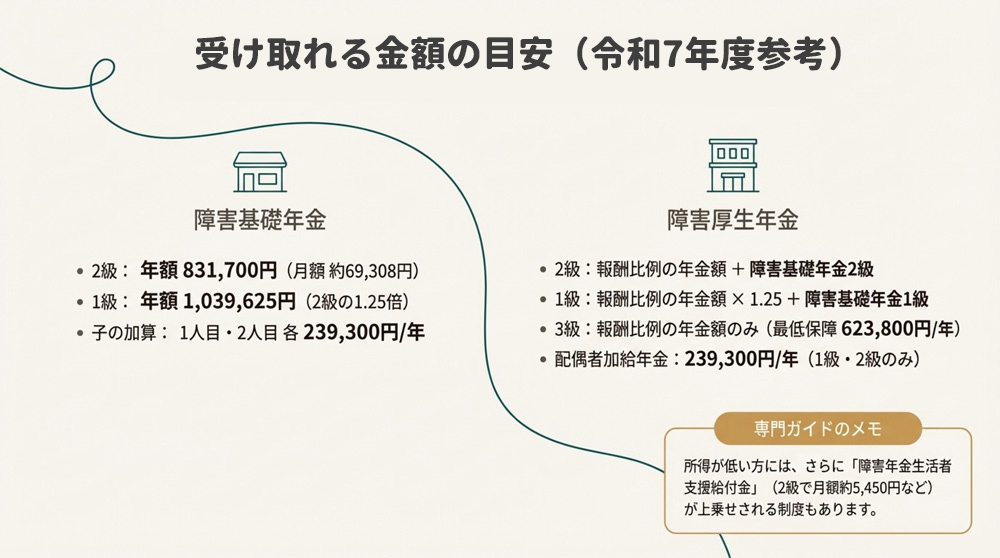

障害年金でもらえる金額はどれくらい?

障害年金の支給額は、前述のとおり受給する年金の種類(基礎年金か厚生年金か)と障害等級によって決まります。

ここでは大まかな目安を解説します(具体的金額は毎年度見直しがありますので参考値です)。

障害基礎年金の年金額(全国一律の定額)

障害基礎年金は全国共通の定額給付です。

例えば2025年度(令和7年度)の場合、2級で年額約831,700円、1級でその1.25倍の約1,039,625円が支給されます。

月額にすると2級で約69,300円、1級で約86,600円程度です。

さらに18歳未満の子どもがいる場合は、子1人につき年約239,300円(2人目まで)、3人目以降は年79,800円が加算されます。

例えば2級で子ども1人なら年額約1,071,000円、子ども2人なら約1,310,300円となります。

これら基礎年金部分は自営業・会社員問わず共通です。

障害厚生年金の年金額(報酬比例部分)

障害厚生年金は、人それぞれの厚生年金保険の加入記録(給与水準と加入期間)によって額が変わります。

いわゆる報酬比例の年金額をベースに、1級ならその額の1.25倍、2級ならその額そのままが支給されます。

さらに配偶者(65歳未満)がいる場合は年239,300円が加算されます(1級・2級のみ)。

3級は報酬比例の額のみですが、最低保障額が定められており、2025年度の場合年623,800円(月約51,983円)が最低ラインです。

報酬比例部分は「平均標準報酬額×加入月数」で計算しますが、計算式はかなり専門的なので詳細は日本年金機構のページなどをご参照ください。

障害手当金(厚生年金の一時金)

障害厚生年金の対象にならない軽度の障害でも、一定の要件を満たせば一時金が支給されます。

報酬比例の年金額の2年分(最低でも2025年度で1,247,600円)は障害手当金として受け取れます。

これは一度きりの支給で、以後継続的な年金はありません。

(※障害手当金に関しましては『障害手当金とは』のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。)

以上が大まかな金額の目安です。

実際の支給額は認定された等級や家族構成、加入歴によりますので、年金事務所等で試算してもらうこともできます。

障害年金は非課税所得なので、受け取った額がそのまま手取り収入として生活に活かせます。

また、支給日は毎年2ヶ月に1回(偶数月の15日)で、偶数月(2,4,6,8,10,12月)に前2ヶ月分がまとめて振り込まれる形です。

例えば4月15日に2・3月分、6月15日に4・5月分が支払われます。

長期の入院や療養で収入が途絶えてしまった方にとって、障害年金は大切な生活費の支えとなるでしょう。

📝 低所得者への「障害年金生活者支援給付金」

障害基礎年金を受給している方で前年の所得が一定額以下の場合、月額数千円の障害年金生活者支援給付金を上乗せでもらえる制度があります。

対象は障害等級1級・2級の障害基礎年金の受給者で、2025年度は1級で月約6,813円、2級で月約5,450円が支給されます(障害厚生年金1・2級受給者も、基礎年金部分が支給されているので対象になります)。

この給付金を受け取るには前年の所得が一定以下(例えば単身世帯で年収約478万円以下程度)などの条件があり別途申請が必要です。

制度の詳細や手続きについては日本年金機構のホームページ等をご確認ください。(参考:日本年金機構『障害年金生活者支援給付金の概要』)

障害年金の申請方法|手続きの流れと必要書類

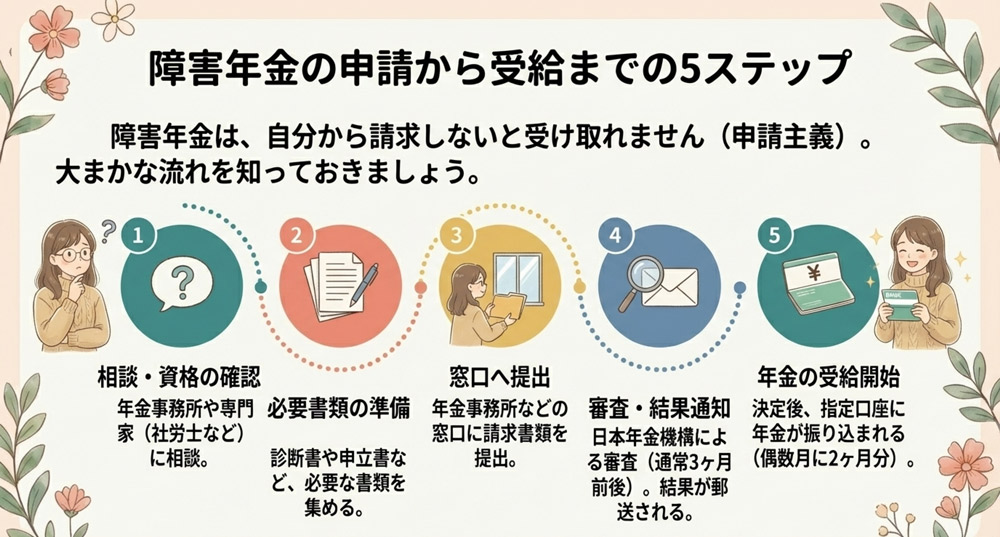

「自分も障害年金をもらえるかもしれない」と思ったら、早速受給の手続き(請求手続き)を進めましょう。

障害年金は申請主義(こちらから請求しないと受け取れない)ので、該当しそうな場合はなるべく早めに請求することが大切です。

ここでは一般的な申請の流れを説明します。

① 受給資格の確認・相談

まずは自分が受給要件を満たしそうか確認します。

初診日の年金加入状況や保険料納付状況、現在の障害の程度などを整理しましょう。

お近くの年金事務所や市区町村の年金相談窓口で相談すれば、申請に必要な書類や手続きについて教えてもらえます。

社労士(社会保険労務士)など障害年金専門の相談機関に問い合わせるのもおすすめです。

② 必要書類の準備

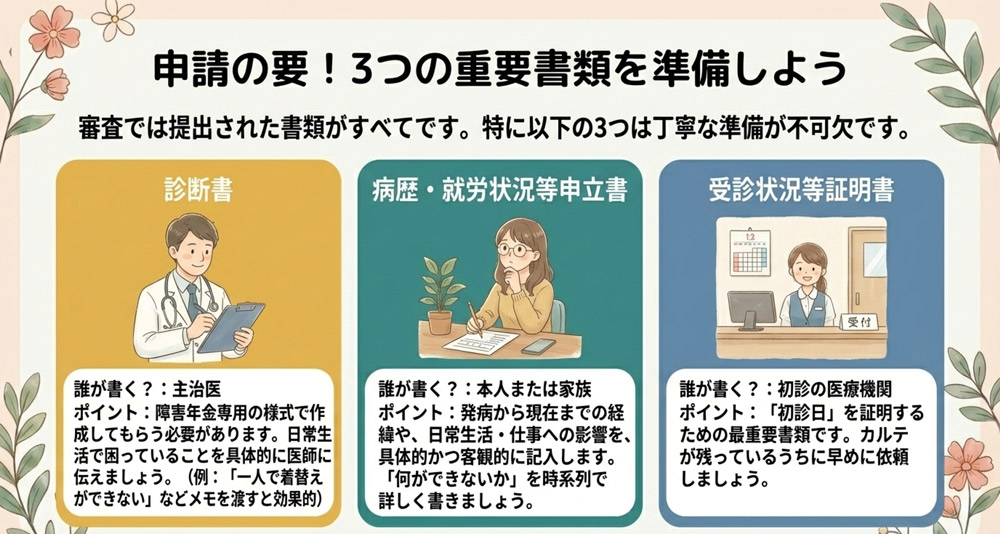

障害年金の請求には基本的に以下のような書類一式が必要です。

- 障害年金請求書(所定の請求書フォーム)

- 診断書(障害年金用の様式、第◯号様式と呼ばれるもの) – 主治医に作成してもらいます。障害の種類(精神、肢体、内部疾患など)により用紙が異なります。

- 病歴・就労状況等申立書 – ご自身で作成する書類です。これまでの発病から現在までの症状や治療の経過や、日常生活や就労への影響について詳細に記入します。生活状況をできるだけ具体的に書き、障害の程度を分かってもらうことが重要です。

- 初診日の証明書 – 受診状況等証明書という年金請求用の様式で、初診医療機関で発行してもらいます。カルテの記載などから初診日を証明するものです。もし用意できない場合は、当時の状況を知る第三者の証明書や、やむを得ない理由を書いた申立書を提出します。

- その他の書類 – 所得証明(20歳前傷病で遡及請求を行う場合)、戸籍の附票(障害認定日時点の配偶者や子の加算対象者との生計同一確認)などが求められる場合があります。障害者手帳を持っている場合は提示を求められることもありますが、手帳がなくても申請できます。

③ 窓口へ請求書類を提出

書類が揃ったら年金事務所またはお住まいの市区町村の国民年金担当窓口で請求手続きを行います(厚生年金対象者はまずは年金事務所へ)。

窓口で書類の不備チェックがあります。

不明点があればその場で確認しましょう。

請求は障害認定日以降ならいつでも可能ですが、遡及請求といって障害認定日から1年以上遅れて請求する場合、時効により過去分は5年分までしか遡って受け取れません。

したがって、なるべく早めの請求がベターです。

④ 審査と結果通知

提出された請求書類は日本年金機構で審査されます。

審査には通常3ヶ月前後(場合によってはそれ以上)かかります。

審査のポイントは主に「初診日要件を満たすか」「保険料納付要件を満たすか」「障害状態が等級に該当する程度か」の3点です。

必要に応じて医師や本人に追加照会が来ることもあります。

そして結果が出ると、自宅に年金証書(支給決定通知)が届きます。

そこに何級で認定されたか、年金額はいくらか等が記載されています。

認定された場合、年金は請求した月の翌月分から支給開始となります(障害認定日から認定された場合は障害認定日の翌月分から、事後重症請求の場合は請求翌月から)。

⑤ 年金の受け取り開始・定期確認

支給が決定したら、偶数月ごとに指定口座へ年金が振り込まれます。

初回振込の直前には「年金支給額変更通知書と支給額変更通知書」が届き、年金額の明細が記されています。障害の程度によっては、その後1〜5年ごとに障害状態確認届(いわゆる更新手続き、診断書の提出)が必要です。

これは症状が軽くなっていないか確認するためで、提出しないと支給停止になるので注意しましょう。永久認定とされた場合は定期提出は省略されます。

以上が申請から受給までの大まかな流れです。

一通り見ると提出書類が多く手間がかかる印象ですが、不備なく揃えればスムーズに支給決定となります。

「自分で準備するのが大変…」という場合は、次の項で述べる専門家の活用も検討してください。

障害年金を申請するための6つのポイント

障害年金の申請でつまずきやすいポイントや、知っておくべき注意点をまとめます。

【ポイント1】初診日の特定と証明

繰り返しになりますが初診日の証明は最重要です。

初診の病院にカルテが残っているうちに受診状況等証明書をもらいましょう。

転院を繰り返している場合、一番最初に受診した医療機関になります。

「いつ・どこの病院にかかったか分からない…」という場合、健康保険の給付記録やお薬手帳、当時の日記などから手がかりを探す方もいます。

どうしても証明書が取れないときは第三者(家族や友人)の証明書を添える方法がありますので、年金事務所で相談してください。

(※初診日に関しましては『初診日とは』のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。)

【ポイント2】医師と相談して診断書を作成

診断書の内容で障害等級に該当するかどうかが決まります。

主治医には障害年金用の診断書を書いてもらう必要がありますが、普段の診療では把握していない事柄を記載してもらわなければならない事項の含まれる診断書様式もあります。

事前に医師に伝えておきたいポイント(例:「家ではトイレや入浴に介助がいる」「一人で外出できない」「週に数回パニック発作がある」等)をメモにして診察時に渡すなど工夫しましょう。

医師も人間ですので、患者のこれまでの治療経過や実際の日常生活状況を詳しく知らない場合もあるためです。

診断書の様式ごとにチェック項目がありますから、不明点や不備がある場合は年金事務所から医師あてに照会が行くこともあります。

書き直しや追加資料の依頼が来ることもあるので、根気強く対応しましょう。

【ポイント3】申立書は詳細かつ客観的に

ご自身で書く「病歴・就労状況等申立書」は、障害の経過や日常生活状況を伝える大事な書類です。

面倒でも発病から現在までの経緯を時系列で詳しく書きましょう。

症状が軽快・悪化したタイミングや、その間の通院状況、就労状況(休職や退職の時期、その理由)なども書きます。

日常生活についてはできること・できないことを客観的事実で記載します(例:「食事はレンジで温める程度に限られ、包丁は使えない」「買い物は週1回ヘルパー同伴」「3時間以上の連続作業は困難」等)。

第三者が読んでも状態がイメージできる内容にするのがコツです。ここが疎かだと障害の程度を過小評価される恐れもあります。

【ポイント4】受給できないとき(不支給)の対応

残念ながら、申請しても不支給(支給不可)となるケースもあります。

理由は様々ですが、「初診日が確認できない」「保険料未納要件を満たさない」「障害の程度が等級に該当しない」といったケースが代表的です。

不支給通知が来ても落ち込まず、不服申立て(審査請求・再審査請求)という制度も検討しましょう。

初診日認定など事実関係の誤りがあれば訂正を求められますし、症状が後に悪化したなら改めて事後重症請求することも可能です。

あきらめずに専門家に相談してみましょう。

【ポイント5】老齢年金との関係

障害年金は基本的に65歳以降新たに障害になった場合は請求できません(老齢年金が優先するため)が、65歳前から受給していれば以後も継続可能です。

老齢年金と障害年金はどちらか一方(有利なほう)しか選べない場合があります。

例えば障害基礎年金受給者が老齢基礎年金の受給年齢になったら、金額の高いほうを選択します。

ただし障害基礎年金と老齢厚生年金など組み合わせによっては併給できる場合もあります。

このあたりは個別に年金事務所で確認しましょう。

【ポイント6】その他の公的支援との関係

障害年金を受給していても、生活保護など他の福祉サービスを受けることは可能です。

ただし生活保護の場合、障害年金は収入として認定されるため、その分保護費が減額される仕組みです。

また、障害年金を受給すると障害者控除という税制上の優遇が受けられることもあります。

手帳がない方でも年金証書があれば控除対象になるケースがあります。年末調整や確定申告の際に確認してください。

以上、申請にあたって押さえておきたい点を述べました。

初診日の証明・医師の診断書・自身の申立書の3つが肝といえます。

この3つがしっかりしていれば審査は通りやすくなります。

不安な場合は次章のように専門家にサポートを依頼することも検討してください。

困ったときは専門家に相談を!社労士のサポートも活用しよう

障害年金の制度は複雑で、申請書類の準備にも労力がかかります。

特に体調が優れない中で手続きに取り組むのは大変です。そんなときはぜひ障害年金専門の社会保険労務士(社労士)に相談してみましょう。

社労士は年金や社会保障の専門家であり、障害年金の請求代行を行っている事務所も全国に多数あります。

社労士に依頼するメリット

- 条件に当てはまるか的確に判断してもらえる。受給可能性があるかどうか、事前にプロの視点でアドバイスを受けられます。

- 書類作成の負担が大幅に軽減される。面倒な診断書の依頼や申立書の作成も、ヒアリングを基に社労士がサポートしてくれます。専門用語や難しい記載も任せられるので安心です。

- 初診日の特定や証明が難しいケースでも対応してもらえる。社労士は過去のカルテ探しや第三者証明の取り付けなど、困難なケースでのノウハウを持っています。

- 年金事務所とのやり取りを代行。提出後の追加照会や修正依頼なども窓口になって対応してくれるため、ご自身は体調に専念できます。

- 不支給の場合の不服申立て(審査請求)もサポート。万一認定されなかった場合でも、諦めずに次の手を一緒に考えてもらえます。

もちろん依頼には費用(着手金や成功報酬)がかかりますが、「障害年金の受給の可能性を最大限高めたい」「自分で動くのは難しい」という方にとっては心強い味方となるでしょう。

一部の社労士事務所では相談無料や成功報酬制(受給決定時に支払う)を採用しているところもあります。

まずは気軽に電話やメールで問い合わせてみると良いでしょう。

📝 どんな社労士に相談すればいい?

社労士の業務は多岐に渡っているので、障害年金申請を得意にされている社労士もいますし、障害年金に関してはあまり経験がないという社労士もいます。

社労士の業務はそれぞれ専門性が高いため、障害年金請求を専門にサポートしている社労士事務所に依頼するのが安心です。

事務所のホームページに受給事例や費用体系が明示されているか、過去の実績があるかなどをチェックしましょう。

自治体によっては社労士会を通じた無料相談会を開催している場合もあります。

まとめ

障害年金は、障害を負った方の経済的基盤を支える重要な制度です。

制度が複雑で手続きも一見難しそうに感じるかもしれません。

しかし、本記事で解説したように受給のポイントを押さえて準備すれば、きっとあなたの力になってくれるはずです。

「自分は対象じゃないかも…」「手続きが大変そうだし…」と最初からあきらめてしまうのはもったいないです。

まずは現在の症状や加入状況を確認し、少しでも可能性があれば積極的に請求を検討しましょう。

もし途中で不明な点や不安があれば、年金事務所や専門家への相談を活用してください。一人で抱え込まず、プロの知恵を借りることも大切です。

障害年金を上手に活用することで、金銭面の不安を和らげ、治療やリハビリに専念できるようになります。

生活の質(QOL)向上にもつながりますので、該当しそうな方はぜひ本記事を参考に適切な支援を受け取ってください。

はじめての人にも分かりやすい障害年金の基礎知識

障害年金の申請に関するお問い合わせ

「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。

電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。

お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。

ゆっくりご検討下さい。

お電話での無料相談はこちら

LINE@での無料相談はこちら

当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。

いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。