障害年金を受給中に症状が悪化した場合、現在の年金額を増額してもらうために行う手続きが「額改定請求」です。

簡単に言えば、障害の程度が重くなったときに年金の等級を見直し、より高い給付額を請求する制度のことです。

通常、障害年金の支給額は定期的な診断書の提出(障害状態確認)により自動的に調整されますが、定期診査を待たずに自ら増額改定を申し立てることが可能です。

額改定請求を活用すれば、悪化した障害の状態に応じて適切な支援を受けられるようになります。

障害年金には障害等級(1級・2級・3級)があり、障害の程度に応じて支給額が決まっています。

例えば、障害基礎年金には1級と2級があり、1級の方が支給額が高く(1級は2級の1.25倍の年金額です)、障害厚生年金には1級~3級があって1級ほど手厚い給付になります。

額改定請求を行い上位等級に認定されれば、翌月分から年金額が増額され、不足分は後からまとめて支払われます。

令和7年4月分からの障害基礎年金の年金額は、2級が 831,700円(昭和31年4月1日以前生まれの方は 829,300円)、1級がその1.25倍の 1,039,625円(同 1,036,625円)です。(※金額は物価・賃金に応じて毎年度改定されるため、実際の受給額は日本年金機構の最新情報をご確認ください。)

また、障害厚生年金3級の方が症状悪化で2級相当に上がった場合は、新たに障害基礎年金分の受給も開始されるため(3級では含まれない基礎年金分が加算されます)、支給額が飛躍的に増えることになります。

こうした重要な制度である額改定請求について、この後でもっと詳しくわかりやすく解説していきます。

額改定請求ができるケースと条件

額改定請求ができるのは、現在障害年金を受給している方で、その障害の程度が以前よりも明らかに重くなった場合です。

具体的には、障害等級が従来より上がる状態になったとき(例えば障害基礎年金2級→1級、障害厚生年金3級→2級または2級→1級に該当するとき)に、額改定請求によって年金額の増額を求めることができます。

では、いつでも自由に請求できるかというと、一定の条件とタイミングが定められているので注意が必要です。

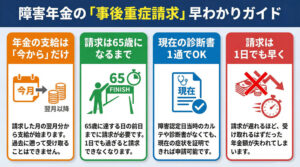

【原則】1年間経過後に請求可能

初めて障害年金の受給権を得た日から1年が経過していること、または直近の障害状態に関する診査(定期提出の診断書など)から1年が経過していることが基本条件です。

これは短期間での症状変動ではなく、十分な経過観察期間を経たうえで適切に障害状態を評価するためのルールです。

もし受給開始からまだ1年経っていない場合は、原則として額改定請求はできません。

なお、過去1年以内に障害年金の等級が変更された場合や、すでに額改定請求を行っている場合には、原則として再度の額改定請求はできません(政令で定める重い状態に該当する場合を除きます)。

【例外】症状の急激な悪化時は早期請求可

上記の1年ルールの例外として、人工透析の開始、心臓移植、人工呼吸器の常時装着、人工肛門と尿路変更の併用など、政令で定められた一定の重い状態になった場合には、1年を待たずに額改定請求を行うことができます。

どの状態が該当するかは、日本年金機構のパンフレット「障害年金の額改定請求のご案内」で具体的に定められています。

たとえば急性の病気で症状が急激に悪化したり、事故により新たな障害が加わった場合などが該当します。

このように緊急性が高いケースでは、1年未満でも速やかに額改定請求が可能です。

【例外】支給停止からの再開も早期手続き可能

一度症状が改善して障害年金が支給停止となった後、再び症状が悪化して年金を復活させる場合は、「受給権者支給停止事由消滅届」を提出することで、1年を待たずに支給再開を申請できます。

ただし、支給停止からの再開が認められるのは、障害の程度が再び重くなった時期が65歳に達するまでである場合に限られます。

65歳以降に初めて悪化した分については、この届出による再開はできません。

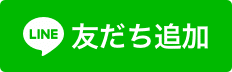

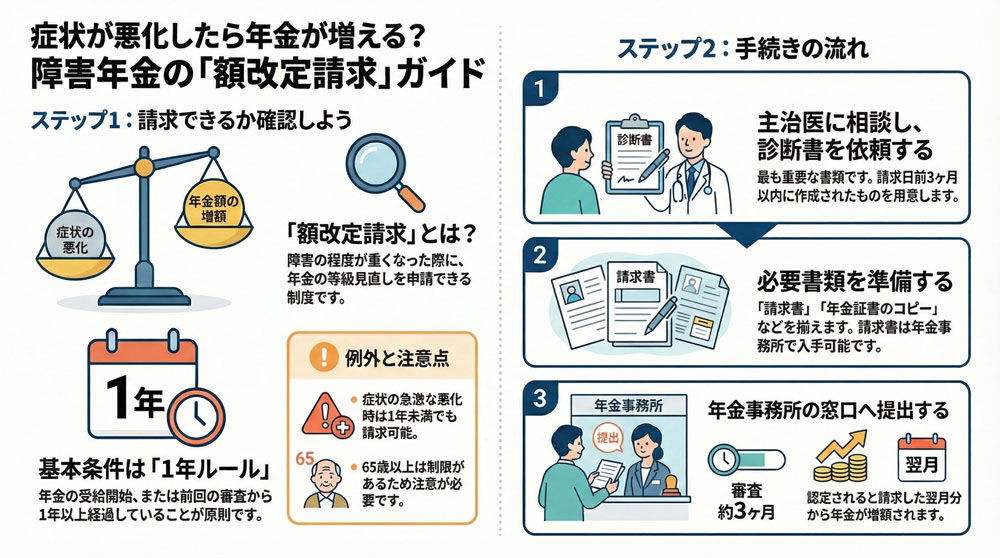

【年齢制限】65歳以上の制限

年齢による制限にも注意が必要です。

特に、障害厚生年金3級のみを受給していて、同じ傷病について過去に1級または2級の障害基礎年金を受給したことがない方は、65歳以降は額改定請求ができません。

一方で、同じ傷病で以前に障害基礎年金(1級または2級)の受給権があった方は、この年齢制限の対象外となり、65歳を過ぎても額改定請求を行うことができます。

したがって現在3級で受給中の方が症状悪化の兆候があり、なおかつ65歳が近い場合は、65歳になる前に額改定請求を検討することが重要です。

以上の条件をまとめると、「症状が悪化して上位等級に該当しそうだ」と感じたら、受給開始または前回診査から1年以上経っているかを確認し、該当すれば請求を検討しましょう(明らかな悪化なら1年未満でも可)。

特に持病が進行性で徐々に悪くなるケースでは、この制度を活用することで早めに金銭面の支援を手厚くできます。

以下の表に額改定請求の主な条件を整理しました。

| 額改定請求の条件 | 内容 |

|---|---|

| 原則:1年間の経過 | 初回の年金受給権発生日または前回の障害状態の診査日から1年が経過していないと原則請求不可。 適切な評価のため設けられた期間。 |

| 例外:症状の明らかな悪化 | 症状が急激に悪化するなど障害の程度が著しく増進した場合、1年未満でも請求可能。 急性疾患の発症や事故による障害追加などが該当。 |

| 例外:支給停止からの復活 | 以前に障害年金が支給停止となったが再悪化した場合、「支給停止事由消滅届」を提出することで1年未経過でも年金を復活可能。 |

| 年齢制限(65歳) | 障害厚生年金3級のみ受給の方で過去に2級以上の受給歴がない場合、65歳以降は額改定請求不可。 ※過去に同一障害で基礎年金受給歴ありなら例外で可能。 |

上記の条件に該当し、「定期的な診断書提出を待たずに増額してほしい」という場合は、遠慮せず額改定請求の手続きを進めましょう。

次章では、その具体的な手続き方法や必要書類について説明します。

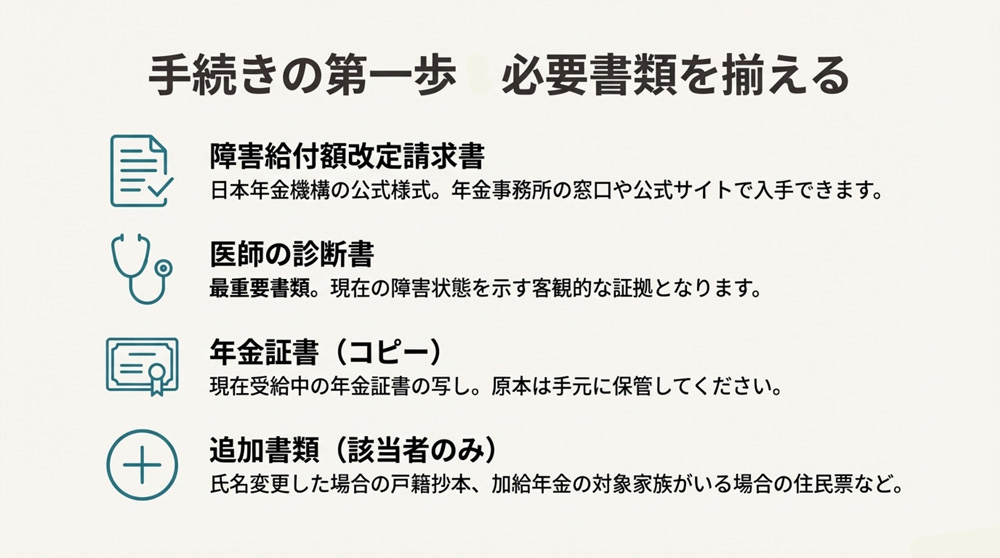

額改定請求の必要書類

額改定請求を行うには、所定の書類を準備して年金機構に提出する必要があります。

主な必要書類は以下のとおりです。

障害給付額改定請求書

額改定請求のための公式な申請用紙です。

日本年金機構指定の様式で、年金事務所の窓口や公式サイトから入手できます。

氏名や基礎年金番号、現在の等級など所定の事項を記入します(不備があると受理されないので丁寧に記入しましょう)。

医師の診断書

主治医が作成する最新の診断書です。請求日前3か月以内に作成されたものが有効で、現在の障害の状態や日常生活への支障について詳細に記載してもらう必要があります。

この診断書が症状悪化の客観的証拠となるため、もっとも重要な書類と言えます。

日頃から症状の変化を医師に伝え、診療記録に残してもらっておくと、この診断書作成の際に的確に悪化状況を反映してもらいやすくなります。

年金証書(コピー)

現在受給している障害年金の年金証書の写しです。

年金証書には基礎年金番号や支給開始日など重要情報が記載されており、請求手続きの際に照合・確認のため提出が求められます。

原本は手元に保管し、提出用にはコピーを取りましょう。

追加書類(該当者のみ)

人によっては以下のような書類も必要になります。

氏名変更をしている場合は戸籍抄本(改姓などを確認するため)や、配偶者や子どもなど加給年金の対象となる家族がいる場合は生計維持関係を証明する書類(例:住民票や収入証明)等です。

また障害の種類によっては、レントゲン写真や検査結果など医療資料の提出を求められることもあります。

自分のケースで何が必要か不明な場合は、事前に年金事務所等に問い合わせて確認すると安心です。

上記を整理すると、「請求書 + 医師の診断書 + 年金証書コピー + (必要に応じ追加書類)」が基本セットになります。

以下の表に主要書類とポイントをまとめました:

| 必要書類 | ポイント・備考 |

|---|---|

| 障害給付額改定請求書 | 日本年金機構所定の申請書。 年金事務所窓口や機構HPで入手可能。 氏名・基礎年金番号・現在の等級などを記入。 記載漏れや誤りがないよう注意。 |

| 医師の診断書 | 主治医作成の診断書(請求日前3ヶ月以内の発行)。 症状悪化の詳細を記載してもらう。 内容が具体的であるほど審査で有利。 |

| 年金証書のコピー | 現在受給中の障害年金証書の写し。 基礎年金番号や受給開始日等が記載。 提出時に本人の受給情報確認のため使用。 |

| 追加書類(必要な場合) | 戸籍抄本(氏名変更時)や生計維持証明書(加給対象の配偶者・子がいる場合)等。 障害内容によっては医療検査資料等も要求されることがある。 |

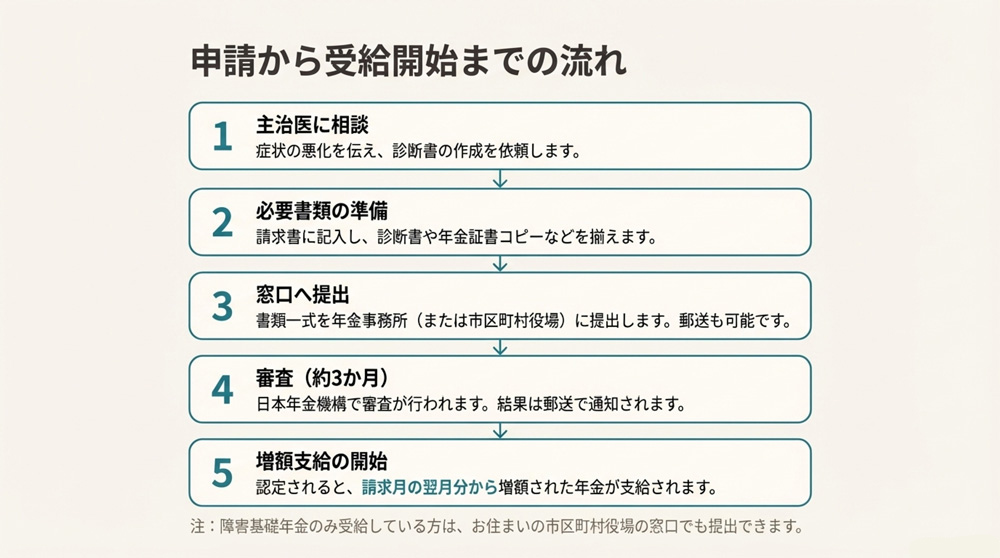

額改定請求の申請の流れ

申請の手順は、概ね以下の流れになります。

- 主治医に相談 – まず症状の悪化を感じたら早めに主治医に相談しましょう。医師に現在の状況を詳しく伝え、額改定請求用の診断書作成を依頼します。医師が「以前より障害が重くなっている」と認める場合、必要な検査等を経て詳細な診断書を書いてもらえます。

- 必要書類の準備 – 診断書が用意できたら、前述の請求書様式に記入し、年金証書コピーなど他の必要書類も揃えます。不備がないかチェックし、漏れがないようにしましょう。場合によっては社会保険労務士など専門家に書類作成を相談することもできます。

- 窓口へ提出 – 書類一式が整ったら、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。基本は窓口へ直接持参ですが、郵送提出も可能です。なお、障害基礎年金のみ受給している方は市区町村役場の窓口でも提出できます。提出先に迷った場合は事前に年金事務所へ問い合わせましょう。

- 審査と結果通知 – 提出書類は日本年金機構で審査されます。審査には通常約3か月程度かかりますが、その間も現在の年金は従来通り支給されるのでご安心ください。審査では提出された診断書の内容などから「障害の程度が上位等級に該当するか」が慎重に判断されます。結果は郵送で通知され、認定の場合は新しい年金証書と支給額変更通知書が届きます。

- 増額支給の開始 – 認定された場合、請求した月の翌月分から新しい増額後の年金が支給開始となります。例えば7月に請求し認定されたら、8月分(通常10月支払)の年金から増額反映されます。また増額分の差額については、請求月以降認定されるまでの分を後日まとめて受け取れます。一方、不認定(額改定不可)の場合は、不支給決定通知書が届き、従来どおりの金額の支給が継続されます。結果に不服がある場合は通知を受け取ってから3か月以内に不服申立て(審査請求)を行うことも可能です。

以上が額改定請求の大まかな流れです。

書類の準備や提出方法に不安がある場合は、年金事務所窓口で相談すると丁寧に教えてもらえます。

「障害年金専門」の社労士事務所などに依頼する手もありますが、自分で手続きする場合でもポイントを押さえれば難しい内容ではありませんので、一つひとつ進めていきましょう。

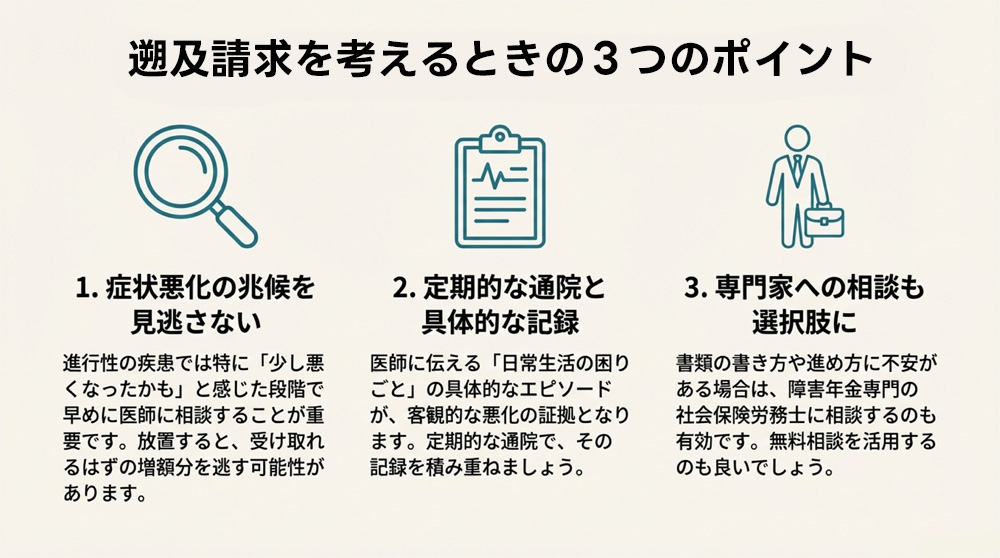

額改定請求を考えるときの3つのポイント

額改定請求をスムーズに行い、確実に年金額の増額認定を得るためには日頃からの心構えや準備も大切です。

以下に、専門家の視点からいくつか注意点やアドバイスをまとめました。

【ポイント1】症状悪化の兆候を見逃さない

特に進行性の疾患をお持ちの方は、状態の変化に日々注意を払いましょう。

「あれ、少し悪くなったかも」と思った段階で早めに医師に相談することが肝心です。

悪化しているのに定期検査まで放置すると、その間に受け取れるはずだった年金増額分を逃すことになります。

逆に早めに相談しておけば、医師の判断で次回定期診査を待たずに額改定請求を検討してくれる場合もあります。

【ポイント2】定期的な通院と記録

症状が悪化したと感じても、医師の診断書にその事実が明確に反映されなければ増額認定は難しくなります。

日頃から定期的に通院し、症状の変化や日常生活の困りごとを医師に具体的に伝えて診療録に記載してもらいましょう。

たとえば「歩行距離が以前の半分になった」「家事に支障が出てきた」など、具体的なエピソードをメモしておき定期診察で報告すると良いです。

こうした蓄積がいざ請求時に診断書へ客観的な悪化証拠として反映され、審査でも有利になります。

いくつかの障害や合併症を抱えている場合、それぞれの主治医と相談しながら総合的な障害状態を評価してもらうことが重要です。

片方の診断書だけではカバーしきれない生活上の制約があるかもしれません。

必要に応じて、主となる障害の診断書に他の障害の状況も追記してもらったり、追加資料を用意したりする工夫もできます。

【ポイント3】専門家への相談も検討

額改定請求の手続き自体は自分でも可能ですが、「書類の書き方が不安」「一度不支給になってしまった」などの場合は、社会保険労務士(特に障害年金専門の社労士)に相談するのも一つの方法です。

専門家は多くの事例を知っているため、通りやすい申立書の書き方や医師への伝え方などアドバイスをもらえます。

費用はかかりますが、増額される年金で十分に元が取れるケースもあります。まずは無料相談を利用してみると良いでしょう。

以上の点を踏まえ、日頃からの備えと適切なタイミングでの行動が大切です。

せっかくの権利を見逃さないよう、症状の変化と制度の条件に目を向けておきましょう。

まとめ

額改定請求は、障害年金を受給中の方が「障害状態の悪化」に応じて適切な年金額を受け取れるようにするための重要な制度です。

症状が重くなって生活の負担が増したとき、遠慮せずにこの制度を利用して支援額の増額を求めましょう。

請求にあたっては1年経過のルールや提出書類などいくつかのポイントがありますが、本記事で解説したように事前準備をしっかり行えば決して難しくありません。

額改定請求が認められて上位等級に該当すると、請求した月の翌月分から年金額が増額されます。

年金は偶数月に前2か月分が振り込まれるため、認定まで時間がかかった場合には、その間の増額分が後日まとめて振り込まれる形になります(ただし、原則として請求月より前の分までさかのぼって増額されることはありません)。

その増額分は家計にとって大きな助けとなるでしょう。

「もっと早く請求しておけばよかった…」と後悔しないためにも、症状悪化の兆候を感じたら早め早めの行動が肝心です。

専門家としては、一人でも多くの方が適正な年金額を受給し、安心して暮らせるよう願っています。

困ったときや不明な点があれば、年金事務所や障害年金に詳しい社労士に相談することもできます。

あなたの大切な権利である障害年金を、額改定請求制度もうまく活用して守っていきましょう。

「額改定請求とは何か」についての疑問が少しでも解消し、今後の手続きの参考になれば幸いです。

はじめての人にも分かりやすい障害年金の基礎知識

障害年金の申請に関するお問い合わせ

「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。

電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。

お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。

ゆっくりご検討下さい。

お電話での無料相談はこちら

LINE@での無料相談はこちら

当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。

いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。