無料相談する

障害年金のことを知りたいけど、「説明が長くて読むのが大変・・・」「分かりにくい・・・」「私の場合、どれに当てはまるのか分からない・・・」という方はお気軽にお電話かLINEでお問い合わせください。丁寧にご説明させていただきます。

目次

「病歴・就労状況等申立書」の書き方とコツ

障害年金の申請を考える方で、「病歴・就労状況等申立書の書き方がわからない」「どのように書けば受給されやすいんだろう」と悩まれている方は多くいらっしゃると思います。

実際、多くの方がこの壁にぶち当たり、中には申請すら諦めてしまう方もいらっしゃいます。

また、病歴・就労状況等申立書は診断書との整合性が見られるため、「おかしなところはないか」を確認しながら記載する必要があります。

作成するのが大変ですが、手を抜いたり適当に記載したりすると審査が通らない場合がありますので、ご注意ください。

本記事では「病歴・就労状況等申立書の書き方とポイント」を徹底解説していきたい思います。

本記事をお読みいただければ「どのように病歴就労状況等申立書を記入するのか」「何を注意して書けばいいのか」が明確になり、スムーズに病歴・就労状況等申立書が記入できるようになります。

病歴・就労状況等申立書とは

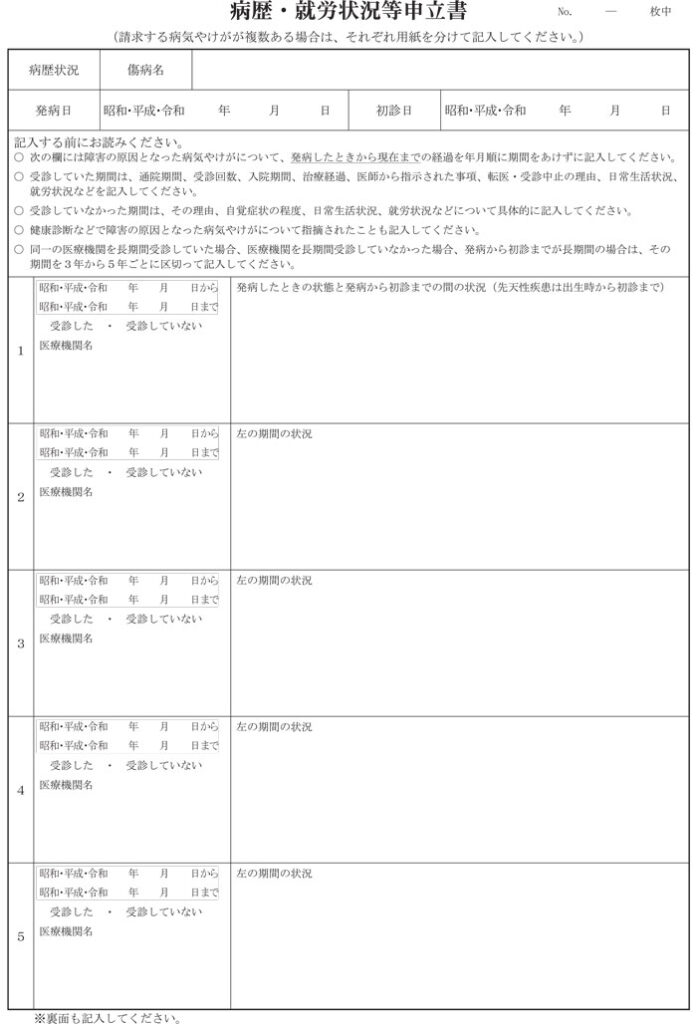

病歴・就労状況等申立書というのは、このようなA3用紙両面の書類です。

障害年金を請求する際に必ず必要な書類で、日常生活の様子や就労状況、どのくらい障害が生活に影響があるのかという診断書だけでは伝わらない障害の様子を伝える書類です。

審査では、診断書と合わせて、病歴の把握や障害の全体像を審査するための大切な書類とされています。

誰が作成するの?

受診状況等証明書や診断書はお医者さんが書いてくれますが、病歴・就労状況等申立書は、受診状況等証明書や診断書とは違ってご自身又はサポートしてくれるご家族などが作成する書類です。

何を書くの?

病歴・就労状況等申立書には、発病から現在までの以下のような状況を記載します。

- 症状や障害の程度

- 通ってきた病院

- 治療内容

- 今の生活や仕事の状況

など

要は、発病してから今までのことを詳しく記載する書類ということになります。

どこから手に入れるの?

申立書の入手方法は2通りあります。

年金事務所や市役所などに貰いに行く方法と日本年金機構のホームページからダウンロードして入手する方法です。

ダウンロードはエクセル版とPDF版が準備されています。

印刷が難しいという方は年金事務所に貰いに行くのがいいと思いますが、何度か書き直したりする可能性があることと、出来上がりの綺麗さを考えるとパソコンで作成するのがおすすめです。

以下のリンクからダウンロードできます。

※表面と裏面でエクセルのシートが分かれています。両面を入力、印刷してご提出ください。

病歴・就労状況等申立書の表面について、欄が不足する場合には、病歴・就労状況等申立書(続紙)に記入してください。

※表面と裏面でエクセルのシートが分かれていますのでご留意ください。

病歴・就労状況等申立書はなぜ必要なの?

病歴・就労状況等申立書は、ご自身で申請する方にとって少し面倒な書類です。

なぜ面倒かと言うと、作成するのに手間がかかるからです。

提出書類の中でも申立書はダントツでボリュームが大きい書類です。

そのため「書くのがしんどい」というご相談もよく聞きます。

「何を書けばいいかわからず難しい」と感じる人も多くいらっしゃいます。

病歴・就労状況等申立書は、障害年金の審査で診断書に次いで重視される書類のため、とても重要な書類です。

年金請求書などの他の書類は名前や住所のように書くことが決まっているのに対して、病歴・就労状況等申立書は自由形式で書くものなので、何をどのように書けば良いのか悩む人もいらっしゃいます。

「何を書いたらいいのか、逆に何を書いたらいけないのか分からないので、自分で作成できません」というご相談もよく受けます。

そんな頭を悩ます病歴・就労状況等申立書ですが、「そもそもこの書類って、なんで必要なの?」と感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実は、提出書類の中で自分で自分の思いを主張できるのが唯一病歴・就労状況等申立書だけなのです。

そのため、病歴・就労状況等申立書は非常に重要なのです。

病歴・就労状況等申立書は医学的な言葉や難しい言葉を使って書く必要はありません。

- 作成のポイントを抑える

- 書き方のルールを守る

この2つを理解し実践すれば良いのです。

診断書だけでは伝わきらないことを、ご自分の言葉で記入していけば良いのです。

それでは、病歴・就労状況等申立書の書き方のポイントから一緒に見ていきましょう。

「病歴・就労状況等申立書」の記入の9つのポイント

障害年金の審査においてもっとも重視されるのは診断書ですが、申立書の内容もかなり重要です。(※診断書の重要性に関しましては『障害年金の申請は「診断書」で9割が決まる!?』で詳しくご説明していますので、是非ご参照ください。)

「病歴・就労状況等申立書」の書き方一つで申請結果が変わってくる可能性もあります。

ここでは「病歴・就労状況等申立書」の記入の9つポイントを分かりやすく解説していきたいと思います。

では一体どんなところ気を付ければよいのか早速見ていきましょう。

【記入ポイント1】最初の一歩は小さく

相談のなかで「病歴・就労状況等申立書がうまく書けない」という理由で申請が止まってしまったり、途中で諦めている方がいます。

障害年金というのは基本的に提出した月の翌月分からスタートとなります。

つまり、1月遅れると1月分ずつ消えていくってことになります。

それがどれくらいの金額かというと、

- 障害基礎年金2級で言えば障害基礎年金が約6.5万円

- お子様が一人いれば約1.9万円

- 年金生活者支援給付金が約5千円

です。

つまり、一月遅れるだけで約9万円近くが消えてしまうということになります。

申請が遅れるのが、どうしても避けられない理由であれば仕方ないのですが、「病歴・就労状況等申立書を書くのがしんどくて…」という理由であれば、もったいないですよね。

詳しくお話をお聞きすると、皆さん最初から完璧を目指そうとしているように思います。

最初から一発で完璧なものを作る必要はありません。

病歴・就労状況等申立書は何度も書き直しながら完成させれば良いのです。

まずはこれまでに通院した病院を書き出してみるところから始めて、少しずつその時期だとか出来事を肉付けしていけば良いのです。

くれぐれも一発で完成を目指さず、「最初の一歩は小さく一歩ずつ」を心がけましょう。

【記入ポイント2】審査する方への配慮

続いてが「読み手、つまり審査する方への配慮」です。

病歴・就労状況等申立書の内容が以下のような書き方になっていたらどう思うでしょうか。

・内容があっちこっちに飛んでいる

・ぎゅうぎゅう詰め

・何を書いているかよくわからない

・汚い字で雑に書かれている

このような書き方になっていると読みめなかったり読み飛ばしてしまう可能性もあります。

そうならないためにもパソコン入力にしてみたり、手書きの場合は丁寧に書くことを意識しましょう。

また文章を書くのが苦手という方は、箇条書きで書くのがおすすめです。

過去のご相談の中で、「あえて読みにくい病歴・就労状況等申立書のほうが、『こんなに障害が重たいんですよ』って主張出来るんじゃないですか?」というご意見を頂いたことがあります。

どうでしょうか?

忘れてならないのが障害年金は書類審査です。

書類審査というのは提出した資料だけで審査がされるということです。

そして障害年金の中でこの病歴・就労状況等申立書は、何度も言うように書類の中で唯一、自分の状態を伝えることが出来る書類です。

毎日何百件もの請求が届く中で1件ずつ時間をかけて「あーこの人は申立書でまとめるのが難しいくらいに障害が重たいんだな。よし認定!」なんていうことはまずないと思います。

作成する際には、読む人が読みやすいように、さらさらっと見るだけでも内容が読み取れるような工夫をしてみてください。

【記入ポイント3】長さのバランス

3つ目は長さのバランス。

病歴・就労状況等申立書の書き方に、1欄に何文字とか何行とかそういった決まりはありません。

目的はあくまでも診断書だけでは伝わらない障害の状態を伝えることです。

「しんどかった」の一言のように内容が簡潔すぎると、障害の状態を正確に伝えられていません。

逆に、長文になりすぎることもよくあります。

書き初めまでは不安でも、書き出してみると案外と筆が進んであれもこれもと色々と詰め込みたいとなる事もあるんです。

審査するが理解しやすい適切な長さで記述するようにしてください。

【記入ポイント4】事実を書くこと

次が当たり前ですが、嘘を書くのは絶対NGです!

これはただ単に事実と異なることだけではなく、話を盛ったり大げさに書くこともダメです。

認定されたいからと実際よりも症状を重く訴えたとしても、診断書などのほかの書類と整合性が取れなければ、せっかく書いた病歴・就労状況等申立書の信憑性がなくなるなんてことにもなりかねません。

認定されたいという気持ちはよくわかりますが、ありのままで記入するようにしてください。

【記入ポイント5】伝えたいことを明確にする

読み手である審査官にしっかりと状況を伝えるためには、曖昧な言葉を使用は避けて何を伝えたいのか明確に書くようにしてください。

会話だとニュアンスで伝わる言葉でも、文章になると誤解されたり混乱を招くこともあります。

誤解のないように情報を正確に伝えるためには、何を伝えたいのか明確にすることが重要です。

【記入ポイント6】障害認定基準を意識して書く

審査する人が見ているポイントってどこだと思いますか?

障害年金の審査では障害認定基準に照らして等級に該当しているのかを見られます。

例えばうつ病で2級の基準というのは、「気分や意欲、やる気、思考に障害があって、しかもそれが長らく続いていたり頻繁に繰り返すことから日常生活に著しい影響があるもの」とされています。

まさにコレこそが審査側が見ているポイントだと言えます。

病歴・就労状況等申立書で書くのは、自分の症状がそこに該当するのかを書けば良いわけです。

やみくもに書くのでははなくて、ご自身の障害の障害認定基準を把握してから書いて見るようにしてください。

【記入ポイント7】疾患の特徴や影響を書く

今回、障害年金を請求する傷病によって日常生活がどのように困っているのかを明確に書いて、障害とそこからくる制限の関連性をわかりやすく書くようにしましょう。

【記入ポイント8】関係の無いことは書かない

病歴・就労状況等申立書を書いていると思いが大きすぎて色々と詰め込んじゃうって事もあります。

気持ちはよく分かります。

障害によっていろいろな制限がありますから。

「この病歴・就労状況等申立書というのは障害年金を請求をしようとしている」、そんな思いが強すぎて、審査に全く関係の無いことを書かれる方がおられます。

これまでのご自身の不遇な体験だとか恨みとか。

そのような関係のないエピソードをならべても、障害年金は可愛そうだから出すよってものではありません。

書き終えたら最後にご家族や友人、福祉の方に内容を見てもらうのも良いとともいます。

意図が正しく伝わっているか、読みにくい文章になっていないか、周囲の方からのアドバイスをもらうようにしましょう。

【記入ポイント9】不支給になった時の対応を意識する

これはだいぶ上級編のポイントになりますが、うちの事務所で病歴・就労状況等申立書を作成する際には気をつけるポイントなのでご紹介しておきます。

障害年金は、その結果に納得が行かない場合には「ちょっともう一回みてよ」っていう不服申立てという制度があります。

この不服申立てでは、基本的には最初に提出した資料をもとに、「何故、等級に該当していると考えるのか」や初診日がここだと考える理由などを主張していきます。

その際に、病歴・就労状況等申立書に記載した内容を引用して主張するというケースもあります。

勿論、不支給にならないのがベストなんですが、難しい申請や、ギリギリを争うような場合は、ここが最後の一押しになる可能性がだってあるわけです。

表面の書き方

つづいて具体的な書き方について解説していきます。

ぜひ先ほどの9つのポイントを意識してご自身の記入内容を思い浮かべながら見てみてください。

病歴・就労状況等申立書はA3用紙になっています。

日本年金機構ホームページ:病歴・就労状況等申立書(PDF 1,375KB)

表裏あるんですが、まずは表面の書き方について解説していきます。

【表面1】枚数

初めに申立書の記入枚数についての注意点です。

申立書は必要な情報が素早く、かつ、しっかり伝わるように簡潔にまとめることが重要です。

多く書けばいいというものではないので、1枚で収まるのであれば、1枚で大丈夫です。

何度か転医してたり、病歴が長いとう場合は1枚では足りない場合がありますので、その場合は「続紙」を使って記入していきます。

もし複数枚にわたる場合は、審査する人が何ページ目なのかわかるように必ず用紙の右端にあるNo(ナンバー)の記入を忘れないようにしましょう。

【表面2】傷病名

続いてが傷病名の欄のご紹介です。

この部分には、皆様が申請しようとしている病名を書いていきます。

「初診日の証明書と診断書で病名が異なる場合、どちらを書けば良いのか?」という質問があります。

答えは、診断書に記載されている病名を記入するようにください。

遡及請求で、障害認定日と請求日の診断書に書かれている傷病名がそれぞれ違うという場合は、両方を記入するようにしてください。

ただし、複数の異なる病気やケガで申請する場合は、申立書も傷病名ごとに分けて準備する必要があります。

例えば「事故による運動麻痺」と「うつ病」を合わせて請求する場合、別々の申立書をそれぞれ作成することになります。

では、診断書が複数あり、それぞれ病名が違う場合はどうすれば良いと思いますか?

ここが少しややこしいところなんですが、大切な部分なのでポイントを押さえていきましょう。

まず基本として、申立書は傷病名ごとに分けて準備する必要があります。

例えば、「事故による高次脳機能障害」と「運動麻痺」がある場合、これらは別々の申立書をそれぞれ作成することになります。

これが原則です。

しかし、例外もあります。

うつ病と双極性障害のように、病名が類似している場合は、一つの申立書に両方の病名を記載してしまって大丈夫です。

精神疾患の場合、医師によって診断名が異なることがあるため少々の違いには柔軟に対応しましょう。

【表面3】発病日・初診日

続いて、発病日・初診日についてです。

ここには初診日の証明書に書かれている日付をそれぞれ記入していきます。

初診日の証明書っていうのは、主に受診状況等証明書ことで、初診病院と現病院が違う場合は診断書で日付を確認します。

もし受診状況等証明書と診断書で発病日や初診日の日付が違うよっていう方は、受診状況等証明書にある日付の方を記入するようにしてください。

診断書の発病日と初診日は受診状況等証明書を見ながらを記載するので、ここの日付がバラバラになることは本来ないはずなのですが、先生によっては見解が違ったりすることもあります。

このままだと、どっちの日付が正しいの?って余計な疑義が生じてしまう可能性があるため、変に疑問を持たれないためにも、受診状況等証明書、診断書、病歴・就労状況等申立書、この3つの発病日・初診日は合わせておくのが良いです。

発病日については「●●年ごろ」とか、断定されていないようなパターンや「不詳」とされていることもありますが、これに関してはそのまま書いて問題ありませんので安心してください。

【表面4】病歴状況

いよいよ続いてが申立書のメインともいえる病歴就労状況の欄についてです。

記入すべき項目を確認しいくと、以下の4つに分かれています

- 期間

- 受診の有無

- 受診していた場合は医療機関名

- 当時の様子

それぞれどんなことを記入すればよいのか、簡単に解説していきたいと思います。

【病歴状況1】期間

まず期間についてですが、基本は「発病日」から順番に記入することになります。

ちなみに、発達障害と知的障害については要注意です。

この2つの障害は、先天性とされているため、発病日からというのは「出生日から」記載を始めることになります。

そして期間は時系列順に、空白期間を作らず記入していくルールになっています。

また1つの欄は、長くなりすぎないように3から5年の間で区切りようにしてください。

つまり、同じ病院に10年とか長く掛かっているケースでは1つの欄にまとめて書くのではなく、最初の5年のエピソードを書いて、次の欄に後半の5年を分けて書くようなイメージです。

理由はシンプルで一つの欄が長すぎると、一体いつのことを書いているのかわからなくなっちゃうからですね。

先天性の知的障害の場合には請求者の負担軽減のために簡素化が認められていて、日常生活などで大きな変化が出た頃を中心に、生まれてから現在までの状況をまとめて記入できることになっています。

【病歴状況2】受診の有無

申立書には、受診しているときのことはもちろん、受診していないときの詳細も記入することになっています。

「受診していない期間はなくていいんじゃないの?」って思われるかもしれませんが、「なぜ受診していないのか」というのも審査に影響することがあるので忘れずに記入してください。

例えば、本当は通院しなければいけないのに、あまりにも体調が悪くて受診していないだけの場合と通院が不要なくらい元気に過ごしていた場合では、全然違いますよね。

なので、受診していない期間も省略することなく、受診していない理由、その時の症状、日常生活の様子などを必ず記入するようにしてください。

病歴・就労状況等申立書の日付は上から下まですべてが繋がるようにしてください。

【病歴状況3】医療機関名

受診していた期間は医療機関名の記入も必要となります。

そして見やすいようこんな感じで病院ごとに欄を分けるようにしてください。

病院ごとの受診期間については、受診状況等証明書や診断書で受診期間がわかる場合はそれを見ながら記入します。

もし何も参考にできるものがなく正確な受診期間が曖昧な場合は、「●●年ころ」といったざっくりと日付でも大丈夫です。

【病歴状況4】当時の様子

最後に当時の様子についてですが、記入すべき内容は主に3つに分かれます。

(当時の様子1)病歴や治療歴

まず1つ目が「病歴や治療歴」です。

具体的には以下のようなことを書いていきます。

- どんな自覚症状があって、その程度がどのくらいだったか

- 通院頻度や入院期間中であればその期間

- 治療内容やお医者さんからの指示

(当時の様子2)日常生活の状況

2つ目が「日常生活の状況」です。

病気やけがによって日常生活のどんな場面でどんな支障があったかや家族や周囲から受けているサポートがあればその内容などを記入します。

(当時の様子3)就労について

最後に3つ目が「就労について」です。

就労していなかったり休職中の場合は、その旨を明確に記入するのがポイントです。

就労していた場合は、周囲からサポートしてもらっていることがあればその内容や病気やけがによる業務への支障や制限などを記入しましょう。

もし発病前後で業務内容や勤務時間に変化があった場合は、前後の状況を記入すると、より障害状態が伝わりやすくなります。

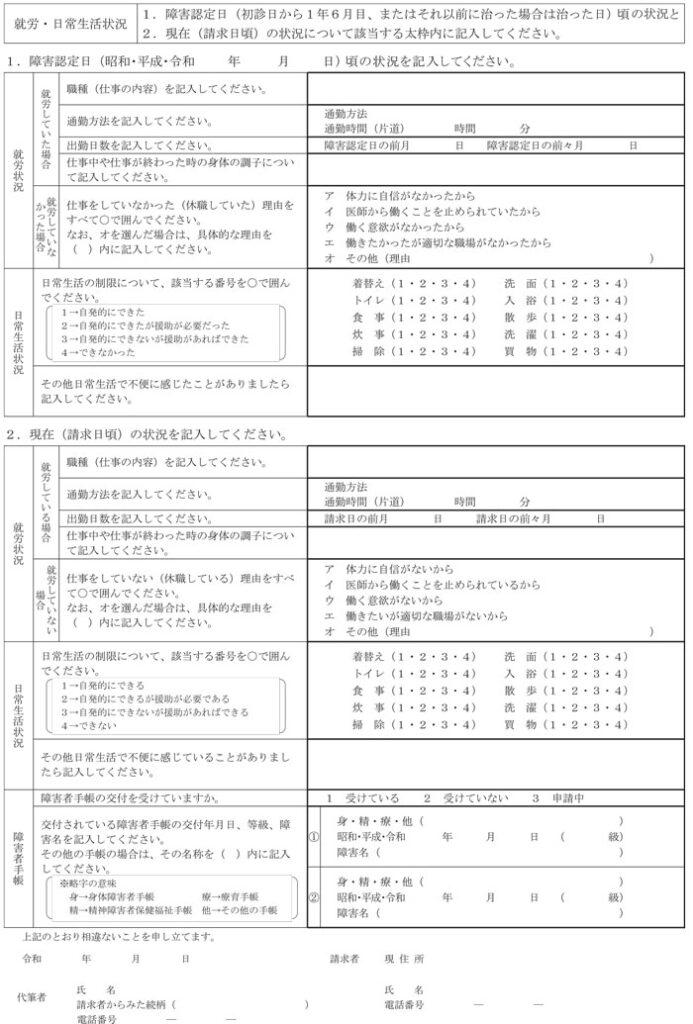

裏面の書き方

続いては病歴・就労状況等申立書の裏面の書き方です。

【裏面1】障害認定日頃と現在

記入箇所は「障害認定日頃と現在」に分かれていて請求の種類によって記入する箇所が決まっています。

請求の種類というのは「本来請求」「事後重症請求」「遡及請求」の3つのどのタイプかという事です。

本来請求

本来請求は、障害認定日から1年以内に請求する方法で、記入箇所は上の「障害認定日の欄のみ」となります。

下の欄は車線で消して大丈夫です。

事後重症請求

事後重症請求は今後の障害年金のみを請求する方法のことで、こちらは下の「現在の欄だけ」記入します。

遡及請求

最後に遡及請求は、過去の年金を請求する方法で、記入箇所は、障害認定日と現在の「両方を記入」してください。

記入箇所の確認ができたところで、中身についてを見ていきましょう。

【裏面2】就労状況

まずは就労状況の欄についてです。

「就労している場合」と「就労していない場合」で記入する欄が異なりますので注意してください。

(就労状況1)就労している場合

記入箇所は全部で4か所あります

- 仕事の内容

- 通勤方法

- 出席日数

- 就労中の様子や就労後の状態

ここでのポイントは、もし支援や配慮によって就労が成り立っている場合は、その点をしっかりと主張することです。

仕事内容で言うと、以下のようなケースです

- 負担となる業務は外してもらっている

- すぐに支援が得られるように体制の整った保護的環境で就労している

- 病気やケガに合わせた合理的な配慮を得られている

通勤に関しても以下のようなば場合は援助を受けているといえます。

- 送迎や付き添いが必要な場合

- 混雑時を避けるなど通勤時間を変更してもらっている場合

- 体調に合わせて遅刻・早退・欠勤が認められている場合

そういったことは積極的に記入するようにしましょう。

出勤日数についてはおおよその日付でも大丈夫です。

とくに障害認定日の頃は正確に覚えている方の方が少ないと思うのでだいたいで大丈夫です。

最後に就労中の様子や就労後の状態については、以下のようなことを記入していきます。

- 仕事での支障や制限について

- 支援を受けていることがあれば具体的な内容

- 就労による日常生活への影響

就労に関する欄に関しては、診断書の裏面にある「労働能力」に記載された内容と整合性が取れているかもポイントです。

先生の評価と自己評価があまりにもかけ離れている場合は申請内容全体に疑義が生じてしまう可能性もあるので注意してください。

(就労状況2)就労していない場合

無職の方だけではなく、休職中の方もこちらの欄となります。

仕事をしていない理由について、ア~オの選択肢の中からご自身の状況に最も近いものを選んで丸していきます。

アの「体力に自信がない」なんとなくイメージが付くと思います。

イの「医師から働くことを止められているから」というのは、休職時の診断書といった書面での指示だけではなく、診察中に口頭で指示があった場合でも該当します。

ウの「働く意欲がない」というのは、うつ病などのメンタル疾患などで意欲低下や無気力といった症状からくるものです。

エの「働きたいが適切な職場がない」は、以下のようなケースです。

- バリアフリー化されていないといった職場環境に課題あるケース

- 人との関わりが少ない業務といった障害に応じた業務が見つからないケース

ここまでのどの選択肢にも当てはまらない場合には、最後のオに自由形式で記入してください。

【裏面3】日常生活状況

続いてが日常生活状況に関する欄です。

先ほど同様に請求方法によって記入する箇所が分かれていますので、記入間違い・記入漏れが内容に気を付けてください。

まずはこちらの欄ですが、ここには日常生活の具体的な場面において、どのくらい不自由があるかを自己評価していきます。

これは「単身生活を想定した評価」となりますので、現在、同居の方、もしくは認定日頃に同居だった方は「もし一人暮らしだったらどうか?」という点で評価するようにしてください。

評価は全部で4段階となっており、最も制限が少ない順から

1:自発的にできる

2:自発的にできるが援助が必要である

3:自発的にできないが援助があればできる

4:できない

となっています。

「自発的に」というのは、精神疾患の方以外はなかなか馴染みのない文言だと思います。

難しくとらえずに、自分一人でどのくらい制限があるかで判断していけば大丈夫です。

続いてすぐ下の欄には日常生活全般において

- 不便に感じていること

- 困っていること

などを書いていきます。

例えば「日常生活全般に家族からの支援が必要」といった感じで、ご自身の言葉で自由に記入していただければ結構です。

【裏面4】障害者手帳

続いて障害者手帳に関する記入欄です。

この欄は請求方法や手帳の有無に関わらず、すべての方が記入する必要があります。

現在の欄にくっついていますが、本来請求の方や遡及のみの方も記入が必要なため書き忘れないように気を付けてください。

まずは手帳の保有状況に関して、以下のあてはまる項目に〇をします。

- 持っている場合は「受けている」

- 持っていない場合は「受けていない」

- 申請している段階でまだ手元にない場合は「申請中」

ここ以降は手帳を持っている方だけが記入します。

身・精・療・その他っていうのは、手帳の種類のことです。

該当するものに〇をしてください。

日付には手帳交付日

( )内には障害等級を書いていきます。

日付は有効期限と間違わないように注意してください。

最後に障害名ですが、これは身体障害者手帳をお持ちの方のみとなります。

精神・療育手帳の場合は障害名の記載がないため、ここは空欄のままで大丈夫です。

【裏面5】日付・署名

病歴・就労状況等申立書の最後尾にあるのが日付と署名欄です。

日付の欄には、病歴・就労状況等申立書の作成日を記入していきます。

ただし注意点として、完成日と提出日が離れすぎていると、提出の際に窓口にて「直近の日付」へと訂正を求められることがあります。

理由としては申立書には提出する直近までの状況を反映するものだからです。

もし病歴・就労状況等申立書の日付と提出日が2,3か月も空いていたとしたら、その間に症状やその程度、通院状況や治療内容が変わってしまうこともあり得ますよね?

より正確な情報を伝えるためにも、提出の直前に病歴・就労状況等申立書の見直しを行い、その日付を書くのがおすすめです。

続いて署名欄ですが、請求者と代筆者の欄があります。

請求者の欄には、申請するご本人様の住所、氏名、電話番号を記入していきます。

代筆者の欄はご本人様以外が申立書を記入した場合のみ記入が必要となります。

代筆者が記入する場合、例えば、申請者が娘さん、代筆したのがお母さんだったら「母」となります。

- 代筆者の氏名

- 請求者からみた続き柄

最後に電話番号も記入してください。

まとめ

本記事では「病歴就労状況等申立書の書き方とポイント」を説明させていただきました。

本記事をお読みいただいて「諦めずもう少し申請を頑張ってみよう」と少しでも多くの方の後押しになれば嬉しいです。

障害年金申請でお悩みの方や受給できるか不安を感じている方は是非当事務所の無料相談をご利用下さい。

わくわく社労士法人が選ばれる理由

2025年11月1日時点で当社宛にお送り頂いた依頼者様からのご感想が602件、Googleに投稿頂いたクチコミが260件あります。

その中から、わくわく社会保険労務士法人を選んで頂いた理由として書いて頂いたものの一部をご紹介します。

【理由1】対応が良かった

一度地元の社労士さんに相談したのですが、「厚生年金は初診証明ができないととても難しい!」との返事で、私も半分、諦めていました。

ですが、YouTubeでよく見ていたわくわくさんに一度相談してみようと思い立ち、電話をさせて頂きました。

受けてくれた方が、とても前向きなご意見で、私も勇気をもらい、こちらにお願いすることに決めました。

(N.Y 様からのご感想)

神経質な部分があり、ささいな事でも気になってしまうのですが、この程度のことをわざわざ聞かない方が良いかな…と思いがちなのですが、貴社は聞いても親切に答えてくださり、本当に何でも聞いて大丈夫だなと安心感しかないです。

優しい文章で送ってくださるので、良い人達だな〜と思っています ^_^

(Y.S 様からのご感想)

【理由2】遠方からでも安心してお願いできた

遠方でも、郵送とLINEでやりとりできると実感して決めました 。

遠方なので、直接お会いしての相談ではなかったけど、TELとLINEと郵送で、安心して進めることができました。

不安な事、わからない事など、TELやLINEで問い合わせると、いつも迅速な対応、解答で、素晴らしかったです。

(O.C 様からのご感想)

遠方からの依頼だったため、お互いに顔が見えない状態でしたので不安もありましたが、担当者様のLINEでの対応がよかったため安心して進められました。

不明な点等の問い合わせや進捗状況についても、レスポンス良くご回答いただけました。

(S.T様からのご感想)

【理由3】事務所に行かずにLINE、電話、メールだけで完結する

対面や電話が苦手なのもあり、LINEと郵送でやり取りできるところがとても良く、自分には合っていると思いました。

LINEで翌日にはご連絡を頂けたので、とてもスムーズに安心してやり取りができました。

(O.S様からのご感想)

全てLINEでのやり取りで良いということで、わくわくさんにお願いしました。

対面でのやり取りや、社労士事務所に行く事が、体調的にも難しいので、すごくありがたかったです。

受給できるのか、結果が出るまでの間不安もあったのですが、分からない事など、全てLINEで丁寧に答えて頂いて、心強かったです。

(S.M 様からのご感想)

【理由4】他の事務所では断られたけれど受けてくれた

初めは、地元の社労士さんに依頼しようとしたが、現状フルタイムで働いているということで、ことごとく断られていた。

困り果てていたときに、こちらの事務所にたどり着き、可能性はあるのでやってみましょうと受けて下さった。

(N.H様からのご感想)

1度落ちたため、他の事務所では断られ、こちらの社労士さんにたどり着きました。

他の社労士さんは話を聞くだけで無理と断られ続けてましたが、こちらの社労士さんに相談して、通る可能性はあると言って頂けて安心しました。

(S.Y 様からのご感想)

【理由5】書類がわかりやすい

申請の状況などをLINEで聞けたり、送られてきた記入しないといけない書類に関しても質問を気軽にすぐできたり、付箋で分かりやすく書いてあったりと、丁寧な所が良かったです。

(匿名様からのご感想)

必要書類も丁寧に詳しい説明(付箋などで)がしてあり、難しいのはなかったです。

また、書く場所など分からない時も優しく教えて頂き、申請までほとんどおんぶにだっこで、私は楽をして待っているだけでした!

(O.M様からのご感想)

【理由6】すべて任せられる

他の社労士さんにも数件問い合わせたが、難しい質問の繰り返しばかりで、診断書は本人がもらう必要があったので、フルサポートで対応してもらえる事が決め手です。

(匿名様からのご感想)

近くの社労事務所へ相談に行きましたが、自分の場合は難しいと。

「病院にカルテが残っていないか」「自分で調べて」とか「通学していた学校に資料が残っていないか調べてみなさい」と。

全部自分でやらされた挙句、「今は忙しいから無理」と「私のケースは難しいので、受理される自信がない」とか「ご自身で申請されたら?」と断られてしまいました。

(わくわく社労士事務所は)全部お任せで申請する事ができました。

前の社労士さんには、いろいろ働かされたので、本当に何もしなくていい事に驚きでした。

不安なことはありませんでした。

(H.C 様からのご感想)

【理由7】口コミが良かった

ネットでいろいろな社労士事務所さんを調べていた中で、わくわく社会保険労務士法人さんのクチコミを見たのが決め手でした。

自分と同じような悩みから救われたというクチコミがたくさんあり、実際利用した人達の声にいちばん説得力があったからです。

(H.Y様からのご感想)

ホームページを見て口コミの内容でお願いしてみようと思いました。

良い口コミばかりでなく低評価のものもあったのですが、その対応の内容が心打たれるものがあり、信念を持ってられるのだと思い決めさせて頂きました。

(K.Y 様からのご感想)

【理由8】障害年金を受け取って人生がかわった

こうして無事受給に至り、家族一同、不安がなくなり、治療にも専念できます。

本当に救っていただき、感謝しかありません。

(匿名様からのご感想)

当初もらえないと諦めて絶望していたので。

本当に言葉では言い表せないぐらいの感謝ばかりです。

人生をやりなおして静養できること、すごく嬉しいです。

(匿名様からのご感想)

無料相談する

障害年金のことを知りたいけど、「説明が長くて読むのが大変・・・」「分かりにくい・・・」「私の場合、どれに当てはまるのか分からない・・・」という方はお気軽にお電話かLINEでお問い合わせください。丁寧にご説明させていただきます。