知的障害を持つお子さんを育てている保護者の皆さんの中には「一日の流れをスムーズにするにはどうしたらいいのか」とお悩みの方は多いのではないでしょうか。

そんなときに役立つのが視覚支援によるスケジュール管理です。

言葉だけの説明では伝わりにくいことも、見て分かる情報に置き換えることで、お子さんの安心感や自立心を育むことができます。

この記事では、視覚支援の基本的な方法から日常での工夫まで、やさしく分かりやすくご紹介します。

視覚支援の重要性と基本的な方法

視覚支援とは、言葉だけでは伝えにくい情報を「目で見てわかる形」にして伝える方法です。

知的障害のあるお子さんは、視覚情報からの理解が得意なことが多く、スケジュール管理に活用することで不安や混乱を減らし、生活を安定させることができます。

【視覚支援1】写真やイラストを活用する

実際の写真や、子どもが親しみやすいイラストを使って、行動や予定を示しましょう。

たとえば、「ごはん」「お風呂」「トイレ」「おでかけ」などを絵カードで並べることで、次に何をするのかが一目で分かります。

絵カードには、お子さんが実際に経験している場面やよく使う物を取り入れると、より効果的です。

例えば、いつも使っているコップや、本人の靴などを写真に撮ってカードにすれば、より親しみやすく、理解が深まります。

さらに、絵カードは単に並べるだけでなく、マグネットや面ファスナーで貼ったり外したりできるようにすると、お子さん自身が予定の確認や変更に関わることができ、自立心を育むことにもつながります。

ただし、知的障害を持つお子さんが使用する場合には、過度な情報量や複雑すぎる絵・写真を避けることが重要です。

一つのカードに詰め込みすぎると混乱を招いてしまう可能性があるため、できるだけシンプルでわかりやすい表現を心がけましょう。

また、カードの意味を誤解しないよう、最初は保護者が一緒に確認しながら使うことが必要です。

こうした工夫を取り入れることで、視覚支援がより実用的で楽しいものになり、日常生活の中に自然に溶け込んでいきます。

【視覚支援2】実物を見せる

絵では理解が難しい場合は、実物を見せながら説明するのも効果的です。

たとえば、歯磨きのタイミングで歯ブラシを見せたり、着替えのときに服を手に取って見せるなど、実際に使うものを活用して視覚的に伝えます。

こうした方法は、お子さんにとって非常に具体的でリアルな情報となり、「これから自分が何をするのか」をより明確に理解できる助けになります。

また、道具に実際に触れてみることで、感覚的にも行動が定着しやすくなります。

たとえば、朝の準備として歯ブラシとタオルをセットで並べて見せておくと、それを目印に動き始める習慣が身につきやすくなります。

視覚だけでなく触覚も刺激することで、より多角的に理解を深めることができます。

ただし、知的障害を持つお子さんにとっては、実物の提示にも注意が必要です。

あまりにも多くの物を一度に提示すると注意が散漫になったり、混乱してしまうことがあります。

ひとつひとつの道具や動作に焦点を絞り、丁寧に段階的に示していくことが大切です。

また、慣れない物に対しては不安を感じやすいため、最初は見慣れた物や好みの物を選ぶなど、安心できる環境の中で徐々にステップを踏むことが重要です。

【視覚支援3】身振りや手話を取り入れる

身振りや簡単な手話を使って言葉を補うのもおすすめです。

たとえば、「食べる」は手を口に運ぶしぐさ、「終わり」は手をクロスするなど、視覚と動きを合わせることで理解がスムーズになります。

また、動作を繰り返し一緒に行うことで、お子さん自身がその意味を体で覚えやすくなります。

習慣的に使っていくと、言葉がなくても意思疎通ができるようになり、特に不安な場面や切り替えのときなどに安心材料となります。

さらに、兄弟や家族全員が同じ動作や手話を共有することで、家庭全体でコミュニケーションの幅が広がり、支援の一貫性も保ちやすくなります。

ただし、知的障害を持つお子さんにとっては、身振りや手話を使う際にも特に注意が必要です。

複数のジェスチャーを一度に導入すると混乱を招くことがあるため、まずは1~2個の簡単で意味の明確なしぐさから始めるのが効果的です。

また、同じ動作でも意味を間違えて覚えてしまわないように、最初は丁寧に一貫性をもって教えることが重要です。

家庭内で使用する手話の種類や意味を家族間で統一し、混乱を避けるための環境づくりも心がけましょう。

スケジュール管理の工夫とコツ

視覚支援を活用しながら、スケジュール管理を取り入れることで、お子さんが「今何をすればいいのか」「次に何があるのか」を理解しやすくなります。

一日の流れを視覚化する

朝起きてから寝るまでの流れを、カードやホワイトボード、スケジュール表などにまとめて掲示しましょう。

「起床→朝ごはん→着替え→登校」など、順番に並べて示すことで、見通しを持てるようになります。

スケジュールは可能であれば一目で全体が見える場所、たとえばリビングや玄関近くに貼ると効果的です。

また、スケジュール表は時間帯ごとに色を分けたり、イラストと文字を併用したりすると、視覚的なわかりやすさが格段に向上します。

活動ごとにチェックマークをつけたり、終わったカードを「済み」ボックスに移動する方法を取り入れることで、お子さんに達成感や自己管理の意識も芽生えます。

曜日ごとにスケジュールを変える必要がある場合は、曜日カードやカレンダー形式にして柔軟に調整できるようにすると、さらに便利です。

ただし、知的障害を持つお子さんの場合は、スケジュールの内容や量にも十分な配慮が必要です。

一度に多くの予定を提示すると混乱や不安を招くことがあるため、初めは「朝の支度」「学校」「帰宅後」のように大まかな区切りから始め、慣れてきたら徐々に細分化していくのが望ましいです。

また、表現もお子さんの理解レベルに応じて調整し、「朝ごはん」ではなく「パンを食べる」など、より具体的にすることで理解が進みます。

本人の様子をよく観察し、無理のない範囲で段階的に進めることが大切です。

予定の変更にも対応できるようにする

予定が変更になることもあるため、「中止」「変更」「延期」などのカードも準備しておくと便利です。

突然の変更に混乱しがちなお子さんでも、視覚的に示すことで落ち着いて対応できるようになります。

加えて、変更前と変更後の予定を並べて見せることで、「何が変わったのか」をお子さん自身が理解しやすくなります。

変更カードには、色を変えたりマークをつけるなどして視認性を高めるとより効果的です。

例えば、赤いカードで「変更」を知らせたうえで、新しい予定を緑色のカードで示すと、視覚的にも変化が明確になります。こうした工夫は、お子さんが「予定は変わることがあるものだ」と少しずつ慣れていく手助けになります。

ただし、知的障害を持つお子さんにとって予定変更は非常にストレスになりやすいポイントです。

予定が変わること自体に強い不安を抱くケースもあるため、できる限り事前に知らせる工夫が必要です。

視覚的に示すだけでなく、優しい声かけやお気に入りのものをそばに置くなど、心理的な安心感を支える配慮も大切です。

また、予定の変更後に何が起こるのかを具体的に説明し、予測可能な環境を整えることが混乱を防ぐ鍵となります。

変更後の行動が楽しいものであったり、ご褒美とセットになっていると、前向きに受け止めやすくなるという利点もあります。

お子さんの様子を丁寧に観察しながら、無理のないペースで「変更」という概念に慣れていけるよう、温かく支えていきましょう。

タイマーや時計を上手に使う

活動の切り替えをスムーズにするには、タイマーや時計を活用しましょう。

「あと5分で終わり」「○時になったらおでかけ」など、時間の概念を視覚的に伝えることで納得しやすくなります。

特にデジタルタイマーや砂時計など、時間の経過が見える形になっている道具は、感覚的に時間を捉えにくいお子さんにも有効です。

また、視覚支援の一環として「今なにしている」「次になにする」という2コマや3コマのスケジュールボードと合わせて使うと、より分かりやすくなります。

たとえば「今:おやつ/次:お片づけ」と表示することで、流れをつかみやすくなり、次の行動への心構えも自然とできます。

ただし、知的障害を持つお子さんの場合、「時間の感覚」そのものが非常に理解しにくいことがあるため、導入には特別な配慮が必要です。

いきなり数字で時間を示すのではなく、「砂が全部落ちたらおしまい」など、視覚的・感覚的に理解しやすい方法から始めることが重要です。

さらに、切り替えが苦手なお子さんには、事前に「あと何分」と何度か声をかけたり、次の活動に興味を持てるような工夫を加えるなど、心理的なサポートも併せて行いましょう。

さらに、タイマーを使って活動の終了を知らせる際には、「ピピッとなったらおしまいだよ」と事前にルールを繰り返し伝えておくことが大切です。

音に敏感なお子さんの場合は、無音タイマーや視覚的なカウントダウン機能のあるアプリなどを選ぶと良いでしょう。

どんな道具を使う場合でも、お子さんの反応を観察しながら調整し、本人が不安を感じずに取り組める方法を一緒に探す姿勢が大切です。

視覚支援とスケジュール管理を日常に取り入れるアイデア

毎日の生活の中で、視覚支援を自然に取り入れることが継続のコツです。

家庭でできるちょっとした工夫をいくつかご紹介します。

連絡ノートを活用する

学校や療育施設との連絡ノートに、その日の予定や起きた出来事を写真やイラストつきで記録してみましょう。

振り返りや共有にも役立ちますし、お子さん自身が「今日こんなことがあった」と理解しやすくなります。

さらに、連絡ノートを使って「楽しかったこと」「がんばったこと」など、感情の記録も残していくと、お子さんの自己理解を深めるきっかけにもなります。

絵やシールを使って「にこにこ」「かなしい」といった気持ちを表す方法を取り入れると、感情表現のトレーニングにもつながります。

ただし、知的障害を持つお子さんが行う場合は、記録の仕方や伝え方にも十分な配慮が必要です。

難しい表現や抽象的な感情を無理に引き出そうとすると、かえって混乱やストレスにつながることがあります。

そのため、選択肢を用意したり、「今日の気持ちはどれ?」と具体的に選べるような方法をとることが効果的です。

また、家庭での出来事も併せて記録し、保護者と支援者との間で情報を共有することで、より一貫性のあるサポートが可能になります。

ノートを毎日見返す習慣をつけることで、お子さんの「見通しを持つ力」や「出来事の振り返り力」も自然と育っていきます。

無理のない範囲で、できることから一歩ずつ積み重ねることが、安心と成長につながります。

家事や身支度の手順を視覚化する

「洗濯物をたたむ」「歯をみがく」「トイレに行く」など、複数の手順がある行動も、1つ1つのステップを写真やイラストで順番に示すと分かりやすくなります。

例えば「洗濯物をたたむ」なら、「広げる→たたむ→しまう」と3つに分けて、それぞれの動作をイラストで示すと、具体的で理解しやすくなります。

また、ステップごとにチェックできるカードやボードを使えば、お子さんが自分でどこまでできたかを確認しながら進められ、達成感も得られます。

さらに、完了ごとに「できたね!」のシールを貼る仕組みにするなど、成功体験を視覚的にフィードバックすることも効果的です。

これにより、苦手だった手順への取り組みに前向きになったり、自立に向けた意欲が育ちやすくなります。

ただし、知的障害を持つお子さんにとっては、手順の数や内容が多すぎると混乱の原因となるため、特に注意が必要です。

最初は2〜3ステップ程度に絞り、ひとつひとつの行動が確実にできるようになってから次のステップへと進めましょう。

また、各手順の意味や目的を丁寧に説明し、「なぜその行動をするのか」を理解できるようにすることも大切です。

急がず、焦らず、お子さんのペースに合わせた支援が基本であることを忘れずに進めていくことが重要です。

好きなキャラクターを取り入れる

お子さんが好きなキャラクターをカードやスケジュール表に使うと、視覚支援への興味や親しみがぐっと高まります。

「アンパンマンといっしょにがんばろうね」といった声かけも効果的です。

また、キャラクターのスタンプやシールを使って「できたね」「よくがんばったね」といったポジティブなフィードバックを伝えると、お子さんのやる気や自信を引き出すことにもつながります。

お子さんの「好き」を活かすことで、視覚支援がより楽しく前向きな取り組みになり、日々の生活の中でも自然と取り入れやすくなります。

さらに、キャラクターごとに役割を持たせて「おやつはミッキーと」「お風呂はピカチュウと」などと分けて使うのも、日課の切り替えをスムーズにする工夫としておすすめです。

ただし、知的障害を持つお子さんの場合は、キャラクターの使い方にも注意が必要です。

好きなキャラクターに夢中になるあまり、スケジュール本来の目的を忘れてしまったり、キャラクターへのこだわりが強くなりすぎて他の支援が受け入れにくくなることもあります。

そのため、キャラクターを使うときは「支援の一部」であることを意識して、目的がぶれないように大人が適切に調整・管理することが大切です。

おわりに

視覚支援を活用したスケジュール管理は、知的障害のあるお子さんの生活に見通しと安心を与える大切な手段です。

日常の中で無理なく、少しずつ取り入れていくことで、お子さん自身ができることが増え、家族の負担も軽減されていきます。

まずは簡単なところから始めて、お子さんに合った方法を一緒に見つけていけると良いですね。

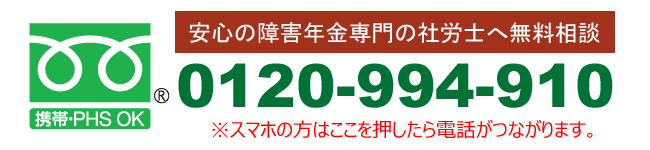

障害年金に関するお問い合わせ

当事務所は障害年金の申請を専門にしている社会保険労務士法人です。

「どうやって申請すればいいのかわからない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。

電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。

お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。

ゆっくりご検討下さい。

お問い合わせフォームでの無料相談

以下のお問い合わせページからご相談下さい。

お電話での無料相談はこちら

LINE@での無料相談はこちら

当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。

いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。