はじめに

知的障害を持つ人々が地域社会の中で自立し、共に暮らすことは、社会の包容性を高める上で不可欠です。

近年、日本では、知的障害者の地域生活支援の重要性が増しており、その背景には多様な人が排除されることなく、みんなが公平に生活できる社会を目指すという理念があります。

このブログ記事では、知的障害者の地域生活支援とは何かを定義し、現在の日本の状況、直面している課題について概観します。

知的障害者の地域生活支援とは

地域生活支援とは、障害を持つ人々が住み慣れた地域で可能な限り自立した生活を送るための支援全般を指します。

この支援の根底には、障害の有無にかかわらず、全ての人が個人として尊重され、地域社会の一員として共に生きる「ノーマライゼーション」という理念があります。

具体的には、グループホームのような住居の提供から、日常生活における様々なサポート、就労支援、地域社会への参加促進などが含まれます。

その目的は、知的障害者の自立(自らの力で生活すること)と社会参加(地域社会の一員として活動すること)を促進することにあります。

日本の地域生活支援の現状

法的枠組み

日本の知的障害者の地域生活支援は、主に以下の法律に基づいて行われています。

障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)

障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)は、知的障害を含む障害のある人々が、基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活または社会生活を営むことができるよう、必要な福祉サービスを定めています。

自立支援給付と地域生活支援事業を二本柱として、幅広いサービスを提供するための枠組みを定めています。

近年の法改正では、グループホームの支援内容が明確化され、地域における相談支援の中核となる基幹相談支援センターや、地域生活支援拠点等の整備が市町村の努力義務とされました。

知的障害者福祉法

知的障害者福祉法は、障害者総合支援法と相まって、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、必要な援助と保護を行うことを目的としています。

日常生活から就労まで、様々な側面から知的障害者を支援するための規定を置いています。

この法律に基づき、「知的障害者相談支援事業」も実施されています。

障害者基本法

障害者基本法は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指しています。

障害者の自立及び社会参加を支援するための施策に関する基本原則を定め、国や地方公共団体などの責務を明らかにしています。

これらの法律が連携し、知的障害を持つ人々が地域で安心して生活を送るための基盤となっています。

特に、障害者総合支援法は、その名の通り、障害のある人々の生活全般を総合的に支援する上で中心的な役割を果たしています。

利用可能なサービスの種類

障害者総合支援法に基づき、知的障害者が地域で生活するために利用できるサービスは多岐にわたります。

これらのサービスは、介護の支援を受ける「介護給付」、訓練等の支援を受ける「訓練等給付」、そして市町村が創意工夫により柔軟に実施できる「地域生活支援事業」の3つに大きく分類できます。

介護給付

介護給付には以下のような支援があります。

- 自宅での入浴や排せつ、食事の介護などを行う居宅介護

- 重度の障害を持つ方への重度訪問介護

- 外出時の移動支援を行う行動援護や同行援護

- 介護の必要性が高い方への重度障害者等包括支援

- 自宅での介護が困難な場合の短期入所

- 医療機関での療養介護

- 常に介護が必要な方への生活介護

- 施設に入所する方への施設入所支援

訓練等給付

訓練等給付には以下のような支援があります。

- 自立した日常生活や社会生活を送るための自立訓練(機能訓練・生活訓練)

- 一般企業への就労を目指す方の就労移行支援

- 就労が困難な方への働く場の提供と訓練を行う就労継続支援(雇用型・非雇用型)

- 夜間や休日に共同生活を行う住居で相談や日常生活上の援助を行う共同生活援助(グループホーム)

- 施設等から地域での一人暮らしに移行した方への自立生活援助

- 就労移行支援等を利用して一般就労へ移行した方の職場定着を支援する就労定着支援

地域生活支援事業

地域生活支援事業は、相談支援、移動支援、日常生活用具の給付、コミュニケーション支援、地域活動支援センターの利用、成年後見制度の利用支援など、地域で生活するために必要な様々な支援が含まれます。

これらのサービスは、個々の障害程度や状況に応じて、組み合わせて利用することができます。

| サービス区分 | 主なサービス内容 |

|---|---|

| 介護給付 | 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援、短期入所、療養介護、生活介護、施設入所支援 |

| 訓練等給付 | 自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(雇用型・非雇用型)、共同生活援助(グループホーム)、自立生活援助、就労定着支援 |

| 地域生活支援事業 | 相談支援、移動支援、日常生活用具給付、意思疎通支援、地域活動支援センター、成年後見制度利用支援、福祉ホーム、日中一時支援など |

グループホームの現状と課題

現状の数と種類

知的障害者の地域生活支援において、グループホームは重要な役割を担っています。

共同生活援助事業所として、夜間や休日などに、知的障害を持つ人々が共同で生活する住居で、相談や入浴、排せつ、食事の介護といった日常生活上の援助を提供しています。

日本知的障害者福祉協会の調査によると、障害者グループホームの数は2022年の調査では5,593ホーム、利用者は29,105名となっています。(日本知的障害者福祉協会 令和4年度全国グループホーム実態調査報告)

その中でも、介護サービス包括型と呼ばれる、日常的な支援と介護の両方を提供する形態が主流であり、全体の8割以上を占めています。

グループホームの運営主体は、社会福祉法人が多くを占めていますが、近年では営利法人の参入も増加傾向にあります。

グループホームは、入居者が4人以上で構成され、世話人が配置されることが定められています。

入居待機状況

グループホームの需要は高く、多くの地域で入居を希望する知的障害者が待機している状況です。

2022年の調査では、27都道府県の段階で18,000人もの知的障害者がグループホームに入居できずに待っているという報告があります。

全国的に見ても、入所施設やグループホームへの入所を希望し、待機している障害者は少なくとも22,000人に上り、その7割以上が知的障害者であるという調査結果もあります。 (NHKホームページ 「“受け入れ施設 空きがない”障害者 延べ2万2000人待機」)

親が高齢になり、障害のある子どもの将来を心配して入所を希望するケースが増えていることも、待機者増加の要因の一つと考えられます。

運営上の課題

グループホームの運営には、様々な課題が存在します。

- 支援人材の不足:グループホームを含む障害福祉分野全体で、支援人材の不足が深刻化しています。特に、障害福祉に関する専門知識を持たない他分野からの企業の参入や事業拡大に伴い、現場の職員が短期間で入れ替わる傾向が見られます。 これは、支援の質の低下につながる懸念があります。

- 入居者の高齢化:グループホームの利用者にも高齢化が進んでいます。65歳以上の利用者は全体の14%を占めており、今後さらに増加することが予想されます。 高齢になった入居者には、より専門的な介護や医療的ケアが必要となる場合があり、グループホームの体制整備が求められます。

- 虐待の可能性:グループホームにおける虐待件数の増加が報告されています。 知識やスキルが不足したまま参入する事業者や、総量規制がないために指定基準を満たせば指定せざるを得ない現状などが、虐待発生の要因となる可能性があります。身体的虐待、精神的虐待、性的虐待、介護放棄、金銭トラブルなど、様々な形の虐待が報告されており、入居者の安全と安心を確保するための対策が必要です。

- 入居者の行動とニーズへの対応:グループホームでは、感情のコントロールが難しい利用者や、大きな音を立てる利用者、徘徊してしまう利用者など、様々な行動特性を持つ人が共同生活を送っています。 これらの行動に対応するためには、職員の専門的な知識と技術、そして丁寧な個別支援が不可欠です。 また、近隣住民との騒音トラブルや、生活習慣の違いによる入居者間のトラブルなども発生しており、地域社会との良好な関係を築きながら、入居者同士が安心して生活できる環境づくりが求められます。

- 地域移行と退所支援:グループホームは地域生活への移行を支援する役割も担っていますが、現状では、グループホームから一人暮らしなどのより自立した生活へ移行するための支援は十分とは言えません。 本人の希望や能力に応じた、段階的な移行支援の充実が課題となっています。

地域生活支援全般における課題

グループホームの課題に加えて、地域生活支援全体においても、以下のような課題が存在します。

- 支援人材の不足:グループホームだけでなく、居宅介護や相談支援など、あらゆる地域生活支援サービスにおいて、支援人材の不足は深刻な問題です。高齢化が進む中で、福祉分野の人材確保と育成は喫緊の課題となっています。

- 高齢化する利用者と家族:知的障害者の高齢化は、支援のあり方を大きく変える必要があります。加齢に伴い、身体機能の低下や認知症などを合併するケースも増えており、医療との連携や、より専門的な知識を持った支援者の育成が求められます。また、高齢の家族介護者への支援も重要であり、親亡き後の生活を見据えた早めの準備と支援体制の構築が必要です。

- 地域社会との連携:知的障害者が地域で当たり前に生活するためには、地域住民の理解と協力が不可欠です。しかし、知的障害に対する理解不足や偏見から、地域社会への参加が困難なケースも少なくありません。 障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会を実現するためには、地域住民への啓発活動や交流機会の創出などが重要です。

- 就労支援の現状と課題:知的障害者の雇用数は年々増加傾向にありますが、平均給与は他の障害に比べて低い傾向にあり、また、就職後の定着率にも課題があります。 働く意欲のある知的障害者が、それぞれの能力に応じた仕事を見つけ、長く働き続けられるような支援体制の強化が必要です。

- 相談支援体制の強化:地域で生活する知的障害者やその家族が、必要な時に適切な情報や支援を受けられるよう、相談支援体制の強化が求められています。基幹相談支援センターの機能強化や、相談支援専門員の質の向上などが重要です。

成功事例

知的障害者の地域生活支援には様々な課題がありますが、一方で、地域に根ざした先進的な取り組みも存在します。

例えば、ある授産施設では、独自の事業展開により安定した収益を確保し、利用者の生活を支えています。

また、障害者の雇用に積極的に取り組む企業では、知的障害のある人もその能力を発揮して活躍しています。

千葉県市川市では、1980年代から地域生活支援のための福祉機関が設立され、行政と民間が連携して支援体制を構築してきた事例があります。(日本における精神障害者の地域生活支援−千葉県市川市の取り組み−)

これらの事例から、地域の実情に応じた創意工夫や、関係機関の連携が、地域生活支援を成功させるための重要な要素であることがわかります。

今後の展望と提言

知的障害者の地域生活支援をさらに発展させていくためには、以下のような取り組みが重要になると考えられます。

- 支援人材の確保と育成:賃金や労働条件の改善、キャリアパスの明確化、専門性の高い研修機会の提供などを通じて、質の高い支援人材を確保し、育成する必要があります。

- 高齢化への対応:高齢の知的障害者のニーズに対応できるような、医療連携体制の強化や、専門的な知識・技術を持つ支援者の育成が求められます。

- 虐待防止のための取り組み強化:グループホーム等の運営に対する監督体制の強化、職員への虐待防止に関する研修の徹底、早期発見のための仕組みづくりなどが重要です。

- 地域社会との共生促進:地域住民に対する啓発活動や、知的障害者と地域住民が交流できる機会の創出などを積極的に行う必要があります。

- 多様な就労支援の推進:個々の能力や希望に応じた多様な就労機会を提供するとともに、就職後の定着支援を強化する必要があります。

- 相談支援体制の充実:基幹相談支援センターの機能強化、専門性の高い相談支援員の育成、関係機関との連携強化などを通じて、相談支援体制を充実させる必要があります。

- グループホームの量的拡充と質の向上:入居待機者の解消に向けて、グループホームの数を増やすとともに、運営の質を確保するための基準や指導を強化する必要があります。

- 成年後見制度の活用促進:判断能力が十分でない知的障害者の権利擁護のために、成年後見制度の利用を促進するための情報提供や手続きの支援が必要です。

おわりに

知的障害を持つ人々が地域で安心して自分らしく生活できる社会の実現は、私たち全員の願いです。

そのためには、現状の課題をしっかりと認識し、関係機関が連携しながら、より質の高い支援体制を構築していく必要があります。

このブログ記事が、その一助となれば幸いです。

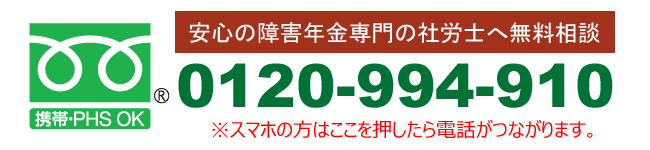

障害年金に関するお問い合わせ

当事務所は障害年金の申請を専門にしている社会保険労務士法人です。

「どうやって申請すればいいのかわからない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。

電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。

お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。

ゆっくりご検討下さい。

お問い合わせフォームでの無料相談

以下のお問い合わせページからご相談下さい。

お電話での無料相談はこちら

LINE@での無料相談はこちら

当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。

いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。